МАЛИ́НОВКА, то же, что зарянка.

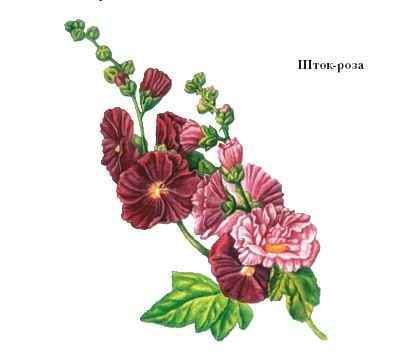

МА́ЛЬВА (шток-роза), род травянистых растений сем. мальвовых. Включает ок. 60 видов, дико произрастающих в Евразии и Северной Африке. Одно-, дву– и многолетники, выс. до 2 м и более. Корень стержневой, мощный. Стебель прямой, высокий, опушённый. Цветки крупные, собраны в колосовидное соцветие. Окраска разнообразная. В цветоводстве используют садовые формы и сорта шток-розы розовой. Растение мощное, на плодородной почве достигает выс. 2,5 м. Цветки крупные, простые, полумахровые и махровые, диам. до 15 см. Окраска белая, жёлтая, розовая, красная, тёмно-пурпуровая. В соцветии может быть до 100 цветков. Цветёт с июля до осени. В южных районах и в средней полосе России мальву выращивают как двулетник, в районах с суровыми зимами – как однолетник. Эта цветочная культура очень популярна в Великобритании, где выведены самые лучшие сорта, в т.ч. с бахромчатыми лепестками.

МАЛЬПИ́ГИ (Malpighi) Марчелло (1628—1694),итальянский биолог и врач, один из основоположников микроскопической анатомии. Впервые применил микроскоп для изучения строения ряда тканей и органов растений, животных и человека. Открыл капиллярное кровообращение (1661). Описал лимфатические тельца селезёнки и почечные клубочки позвоночных (мальпигиевы тельца), а также выделительные органы паукообразных, многоножек и насекомых (мальпигиевы сосуды). Первым высказал гипотезу об участии солнечного света и листьев в процессе образования органического вещества у растений. Изучил движение воды и питательных веществ в растительных организмах.

МАЛЬПИ́ГИЕВЫ СОСУ́ДЫ, слепые трубчатые, иногда ветвящиеся, выросты кишки у пауков и насекомых. Выполняют функции выделения и осморегуляции. У пауков 1—2 пары мальпигиевых сосудов, которые являются выпячиваниями средней кишки вблизи клоаки. У насекомых они более многочисленны (до 150 пар), образуются на границе средней и задней кишки. Стенки мальпигиевых сосудов поглощают из полости тела жидкие продукты метаболизма, в просветах этих сосудов образуются мелкие кристаллы мочевой кислоты, которые выводятся в заднюю кишку. У насекомых, живущих в водной и во влажной среде, а также у поедающих сочную растительную пищу, – наибольшее количество мальпигиевых сосудов. Они выводят из организма избыток воды, т.е. являются осморегуляторами.

МАЛЬТИ́ЙСКАЯ БОЛО́НКА, древнейшая порода декоративных собак. Их далёкие предки обитали в Древнем Риме. Совершенствованием породы в течение нескольких веков занимались английские селекционеры. В 1882 г. она получила официальное признание. Маленькие (выс. в холке до 25 см) собачки с очень длинной шелковистой шерстью, заострённой мордочкой, крупными тёмными глазами и небольшими, плотно прилегающими к голове ушами. Покрывающая их шерсть ниспадает до плеч. Хвост пушистый, закинут на спину и прижат к бедру. Разводят во всех странах, в России малочисленны.

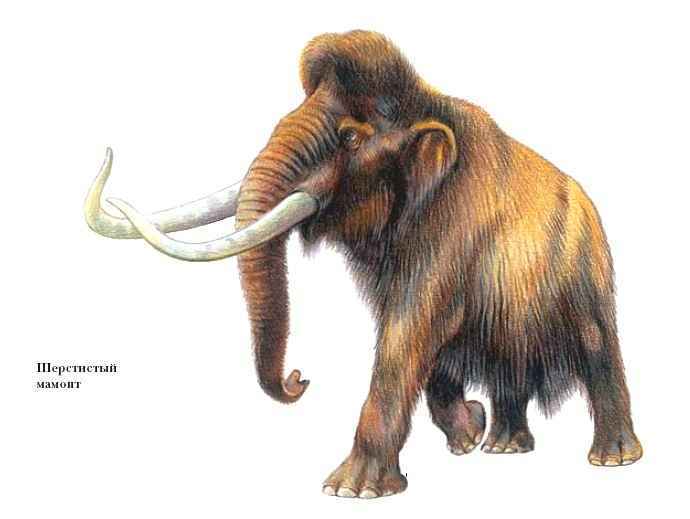

МА́МОНТ, род вымерших слоновых. Включал несколько видов, в т.ч. шерстистого мамонта, обитавшего в позднеплейстоценовую эпоху в Евразии и Северной Америке, где вымер ок. 10 тыс. лет назад, и карликового мамонта, обитавшего ок. 4 тыс. лет назад на о. Врангеля. Шерстистый мамонт имел большую голову, высокий горб в плечах, довольно короткий хвост, зубы с большим количеством поперечных пластин, крупные изогнутые бивни и был покрыт длинной остевой шерстью с густым тонким подшёрстком. Обитал в холодных тундростепях. Питался кустарниковой и травянистой растительностью.

Жизнь человека в палеолите в отдельных регионах была тесно связана с мамонтом. Он давал людям мясо, шерсть, шкуры, материал для жилищ. На Днепре, Десне и Дону найдены поселения людей, где каркасы хижин были сложены из черепов и костей мамонтов. Изображения мамонтов найдены в пещерах, наскальных писаницах, на кусках бивней, в виде скульптурных фигурок. Среди ископаемых остатков мамонтов, найденных в вечной мерзлоте в Сибири и на Аляске, имеются полные скелеты и единичные кости, зубы, туши и отдельные их части. Под г. Севском, Брянской области, недавно найдено захоронение стада мамонтов. Некоторые местонахождения образовались в результате естественной гибели мамонтов, другие связаны с охотничьей активностью древних людей. Вымирание мамонтов, так же как и обширной группы животных, называемой «мамонтовой фауной» (овцебык, шерстистый носорог, первобытный бизон, лошади, сайгак, северный олень, пещерный медведь, пещерный лев и др.), связано с потеплением климата после завершения последнего оледенения, когда обширные сухие тундростепи превратились в заболоченные тундры, увеличилась площадь лесов и появился глубокий снежный покров. Возможно, исчезновению мамонтов способствовала и охота на них древних людей.

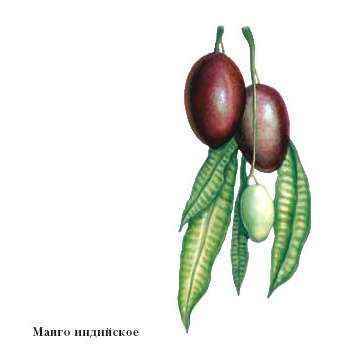

МА́НГО (манговое дерево), род вечнозелёных деревьев сем. анакардиевых. Включает ок. 40 видов, произрастающих в тропиках Южной Азии. Некоторые (манго индийское и др.) культивируются во многих тропических странах Азии и Америки. Дерево выс. 10—45 м, с мощной кроной. Листья длинные, цельные, блестящие. Цветки мелкие, в кистевидных соцветиях. Плоды съедобные, жёлтые, крупные (дл. до 25 см, диам. 10 см, масса до 1 кг), с душистой сочной мякотью, содержат сахара и лимонную кислоту. В мякоти – крупное плоскоовальное семя, опушённое волосками.

МАНГО́ЛЬД (листовая свёкла), двулетнее травянистое растение рода свёкла, овощная культура. Корнеплода не образует. В пищу используют листья (крупные, похожие на свекольные) и черешки. Зелень богата минеральными веществами, витаминами, каротином. Родина мангольда – Средиземноморье. Его возделывали ещё в Древней Греции и Древнем Риме. Позднее распространился по Европе. Выращивают в европейских странах, США, Индии, Японии и др. В России – в небольших количествах.

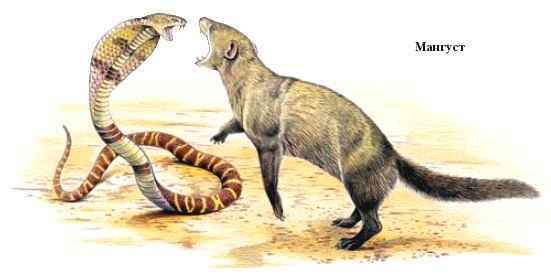

МАНГУ́СТЫ, род виверровых. Включает 14 видов. Дл. тела 23—64 см, хвоста 23—51 см. Конечности короткие, хвост покрыт более длинными волосами, чем туловище. Обитают в Европе, Африке и Южной Азии. Населяют разнообразные биотопы: от густых лесов на холмах до песчаных пустынь. Обычно держатся поодиночке, но могут объединяться в группы по 4—123 особи. Периодичности в суточной активности нет. Питаются мелкими млекопитающими, пресмыкающимися, в т.ч. и ядовитыми змеями. Иммунитета к яду змей не имеют, ловят их, избегая укусов, благодаря быстрой реакции. С целью уничтожения крыс и змей акклиматизированы на Гавайских островах, некоторых островах Адриатического моря и др. Беременность длится 60 сут, в помёте 2—4 детёныша. Продолжительность жизни от 7 до 12,5 лет.

МАНДАРИ́Н, вечнозелёное дерево или кустарник рода цитрус, плодовая культура. В отличие от других цитрусовых, кожура плодов легко отделяется от мякоти, а у некоторых сортов (пухлые мандарины) она даже не касается её. Широко возделывается в тропической Азии, Китае и Японии. В России бессемянный мандарин уншиу выращивают близ г. Сочи. Имеются различные сорта, а также гибриды с грейпфрутом (танжело), апельсином (тангор) и др.

МА́НТА (морской дьявол), рыба сем. мантовых, или рогачёвых, отр. хвостоколообразных. Наиболее крупный из ныне живущих скатов. Ширина диска до 6,6 м, масса до 2 т. Хлыстовидный хвост сравнительно короткий, глаза – по краям головы. Грудные плавники заострены, передние части их обособлены и образуют головные плавнички, напоминающие рога. Рот широкий, расположен на переднем крае головы, зубы только на нижней челюсти. Спина чёрная, брюхо ярко-белое. Обитают в верхних слоях и в толще тропических вод всех океанов. Выпрыгивают из воды, производя при падении сильный шум, особенно когда экземпляр крупный. Как и у других скатов-рогачей, у мант развит своеобразный цедильный аппарат, с помощью которого они отфильтровывают пищу – планктон и мелкую рыбу. Самка рождает 1 детёныша дл. до 125 см и массой ок. 10 кг. Мясо съедобное, печень содержит много жира. Объект спортивного лова.