АБРИКО́С, род деревьев и кустарников сем. розоцветных. Включает 10 видов, дико произрастающих преимущественно в Азии. В культуре более 5 тыс. лет. Выращивают в основном абрикос обыкновенный. Дерево выс. до 8 м, долговечно, светолюбиво, жаростойко, засухоустойчиво, быстро растёт, плодоносит на 3—4-й год после посадки. Цветки белые или розовые, распускаются раньше листьев. Плоды – костянки, сочные, ароматные, бархатисто-пушистые, шаровидной или яйцевидной формы, с продольной бороздкой, жёлтые или оранжевые, с одной стороны часто красноватые. Содержат до 20% сахаров.

Размножают прививкой. В качестве подвоя используют сеянцы абрикоса, алычу, миндаль, персик. В России абрикос выращивают в основном в южных районах и на Дальнем Востоке. Плоды используют в свежем, переработанном (варенье, джем и др.) и сушёном виде. Сушёные плоды без косточек называют курагой, с косточками – урюком. Древесина абрикоса имеет красивую текстуру, из неё изготавливают музыкальные инструменты и сувениры. Медонос.

АВИЦЕ́ННА, см. Ибн Сина.

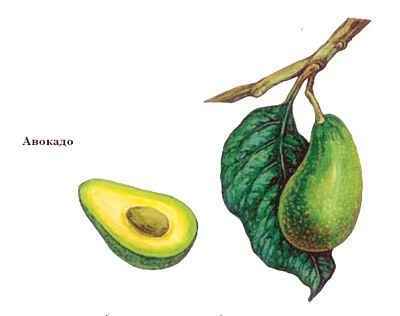

АВОКА́ДО(персея американская), вечнозелёное дерево сем. лавровых, плодовая культура. Родина – Центральная и Южная Америка, где с давних пор выращивается. Культивируется также в Австралии, на Кубе. В России – на Черноморском побережье Кавказа. Ствол выс. 10—15 м, листья кожистые. Плоды крупные (масса 300—400 г), ягодообразные, с блестящей тёмно-зелёной кожурой, по форме напоминают грушу. Внутри – крупное круглое семя (несъедобно), окружённое мякотью, употребляемой в пищу. В мякоти много высококачественных жиров и практически отсутствуют углеводы.

АВСТРАЛИ́ЙСКАЯ ЕХИ́ДНА, млекопитающее сем. ехидновых отр. однопроходных (яйцекладущих). Обитает в Восточной Австралии и на западной её оконечности. Дл. тела ок. 40 см, масса 2,5—6 кг. Тело покрыто толстыми иглами дл. 6—8 см. Наиболее мощные иглы располагаются на загривке, по бокам и вокруг хвоста. Ноги, брюхо и голова покрыты жёсткой тёмно-бурой шерс+тью. Голова заканчивается узким, вытянутым носом дл. 5 см – «клювом». На коротких, сильных лапах мощные когти – тупые на передних и более острые на задних. На втором пальце задних конечностей имеется особенно длинный коготь, используемый для вычёсывания паразитов из иголок и шерсти. Живёт ехидна в зарослях кустарников на каменистых участках. Днём прячется в расщелинах, среди камней, в норах или дуплах. Охотится ночью, пользуясь обонянием и слухом, зрение развито плохо. Питается термитами и муравьями, разрывая их постройки передними лапами и собирая насекомых длинным, липким языком. Зубов нет, насекомых перетирает особыми роговыми зубчиками на языке. Единственное кожистое яйцо (диам. 1,5 см) самка откладывает, лёжа в особой норе. Затем оно ок. 2 недель развивается в выводковой сумке на животе. Детёныш вылупляется слепым, голым и без колючек, дл. 13—15 мм. Он слизывает молоко, вытекающее из млечных протоков, прямо с шерсти матери, т.к. сосков у ехидны нет. Самостоятельным становится через полгода. Австралийская ехидна подлежит строгой охране как редкий представитель уникальной фауны Австралии.

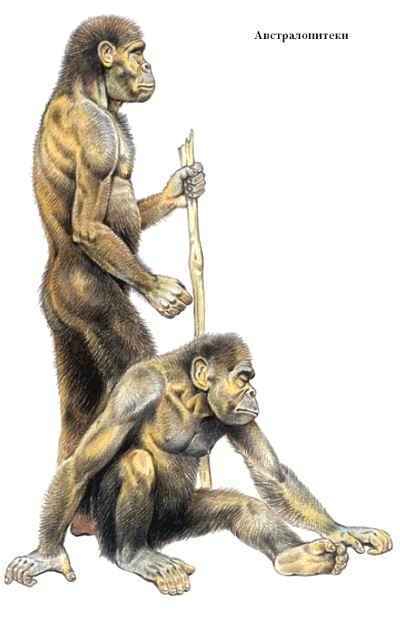

АВСТРАЛОПИТЕ́КОВЫЕ, ископаемые представители отр. приматов, передвигавшиеся на двух ногах. Имеют общие признаки как с обезьянами (напр., примитивное строение черепа), так и с человеком (напр., более развитый, чем у обезьяны, мозг, прямохождение).

Впервые скелетные остатки австралопитековых были обнаружены в 1924 г. на юге Африки, что отразилось в названии (от лат. «австралис» – южный и греч. «питекос» – обезьяна). Затем последовали многочисленные находки в Восточной Африке (Олдувайское ущелье, пустыня Афар и др.). До недавнего времени самым древним (возраст 3,5 млн. лет) скелетом прямоходящего предка человека считался женский скелет, который известен всему миру как «Люси» (найден в Афаре в 1970-х гг.). Последние находки свидетельствуют о том, что возраст древних австралопитеков достигает 6,5 млн. лет. По многим признакам австралопитеки могут рассматриваться как переходное звено между ископаемыми понгидами и ранними гоминидами.

Рост у разных австралопитековых – от 105 до 180 см (у большинства 120—130 см), объём мозга – от 380—450 см3 до 500—550 см3, у прогрессивных, или презинджантропов, – ок. 680 см3. В качестве орудий австралопитеки широко использовали палки и камни. Презинджантропы умели изготовлять примитивные каменные орудия, считаются творцами олдувайской, или галечной, культуры. В связи с этим их относят к роду человек («Гомо») и виду человек умелый («Гомо хабилис»). Они считаются предшественниками архантропов, т.е. рассматриваются как первая стадия в эволюции человека. Некоторые учёные продолжают относить его к прогрессивным австралопитекам.

АВТОТРО́ФЫ, организмы, синтезирующие нужные им органические вещества из неорганических соединений. К автотрофам относятся наземные зелёные растения (образуют органические вещества из углекислого газа и воды в процессе фотосинтеза), водоросли, фото– и хемосинтезирующие бактерии (см. Хемосинтез). Будучи основными продуцентами органического вещества в биосфере, обеспечивают существование всех других организмов.

АГА́ВА, род многолетних растений сем. агавовых. Включает св. 300 видов. Родина – Центральная Америка и острова Карибского моря. Суккуленты. Многие виды (агава американская, оттянутая и др.) выращивают как комнатные растения. Стебли короткие или отсутствуют, листья твёрдые, жёсткие, волокнистые или мясистые, с шипами по краям и шиловидной вершиной, от ярко– до тёмно-зелёных или голубовато-зелёных, часто с пёстрыми полосками. Цветонос выс. до 10—12 см, соцветие (метёлка или кисть) содержит от нескольких сотен до нескольких тысяч воронковидных желтоватых цветков. Требовательна к свету, при выращивании в комнатных условиях нуждается в больших ёмкостях. Земляная смесь тяжёлая, глинисто-дерновая, плодородная, обязателен дренаж. Размножают семенами, отпрысками и верхушками стеблей.

АДАПТА́ЦИЯ, приспособление организма, популяции или биологического вида к условиям окружающей среды. Включает морфологические, физиологические, поведенческие и др. изменения (или их совокупность), обеспечивающие выживание в данных условиях. Адаптации подразделяют на обратимые и необратимые. Первые более кратковременные и не влияют на процесс естественного отбора (напр., временное усиление интенсивности сокращения сердца человека или животного во время бега, увядание листа при недостатке влаги и возвращение его в прежнее состояние при насыщении ею). Вторые, наследственные, закреплённые естественным отбором, становятся видовой или популяционной характеристикой (напр., хобот сайгака, фильтрующий пыль при быстром беге, видоизменённый лист кактуса – колючка, уменьшающий транспирацию в условиях пустыни). К наследственным адаптациям относятся также различные типы окраски – покровительственная, предупреждающая и др.

АДЕНОЗИНТРИФОСФА́Т (АТФ), нуклеотид, универсальный аккумулятор и переносчик химической энергии в живых клетках. Молекула АТФ состоит из азотистого основания аденина, углевода рибозы и трёх остатков фосфорной кислоты (фосфатов). Химическая энергия АТФ заключена в т.н. высокоэнергетических (макроэргических) связях между первой (ближней к углеводу) и второй и между второй и третьей фосфатными группами. Связь между вторым и третьим (концевым) фосфатами наиболее энергоёмка – при её гидролизе выделяется 40 кДж. Энергия, освобождаемая при ферментативном расщеплении этой связи, используется клетками для совершения различной работы: биосинтеза необходимых веществ, активного транспорта через биологические мембраны как органических, так и неорганических соединений, мышечного сокращения, осмотических процессов, генерации электрических разрядов некоторыми рыбами и т.д. То есть все виды химической, механической, осмотической, электрической работы выполняются в клетках за счёт энергии гидролиза АТФ до аденозиндифосфата (АДФ) и неорганического фосфата.