О «птице» Гримальди писали многие газеты мира, не перепечатывая друг у друга текст, а подавая его с различными подробностями.

Кроме газетных статей есть еще два документа о сенсационном полете: в Италии хранится письмо из Лондона, которое подтверждает полет, а во французском городе Лионе хранится документально заверенное тремя академиками научное исследование «птицы», где признается, что «отец Гримальди удачно совершил полет из Кале в Дувр в 1751 году».

Поверить трудно, но от документов и публикаций отмахиваться не следует, имея в виду, что в те времена (да и в другие тоже!) сущность своих изобретений люди держали в глубочайшей тайне, а чтобы подольше удержать секрет, дезинформировали любопытных, рассказывая им небывальщину вроде «кишок», «гирек», «ртути».

Да и небывальщина ли это?

Давайте попробуем заменить все малопонятные слова и выражения из лексикона давнего английского журналиста на более приемлемые и понятные нам: «часовой механизм», например, заменим словом «двигатель» – так оно и есть! Из «кишок» крылья сделать нельзя, но возможно обтянуть каркас, склеенный из пластинок китового уса, тонкой пленкой, выделанной из кишок какого-нибудь животного. Этот материал получил в XVIII веке название «бодрюш» и употреблялся для изготовления воздушных шаров.

Поразмыслив о том, для чего медные трубы частично заполнены ртутью (а значит, ртуть в них, управляемых человеком, может переливаться из одного конца в другой), посчитаем, что это своеобразный прибор для изменения центровки аппарата и управления им: перед взлетом трубы наклоняются к хвосту и создается кобрирующий момент, облегчающий взлет; в полете трубы ставятся горизонтально, и центровка изменяется на более переднюю; наклон труб вперед создаст момент пикирующий, даст возможность аппарату снижаться.

Нет ничего необычного и в том, что «птица» Гримальди была обклеена птичьими перьями. Еще в 1590 году «Гидотти Павел, живописец, резчик и архитектор, родившийся в Лукке, сделал крылья из китовой кожи, покрыл их перьями, и, к телу приноровив ниже рук, он полетел с высокого места и летел на четверть мили…» Так сообщает А. Родных в книге «Птицекрылые машины», ссылаясь на старинный исторический словарь. В этой же книге утверждается, что и после Гримальди изобретатели использовали для своих крылатых конструкций птичьи перья. В 1872 году известный конструктор француз Адер «построил орнитоптер совершенной работы и изящной конструкции. Он представлял собою подобие большой птицы… пропорциональной во всех своих частях и покрытой искусственными перьями. Каждое перо состояло из центрального прожилка, сделанного из гибкого дерева, с исходящими от него по бокам птичьими перьями. Эти большие перья были расположены так же и в том же числе, как у птицы, послужившей образцом; даже сочленения были такие же, как у птицы, вплоть до последнего суставчика».

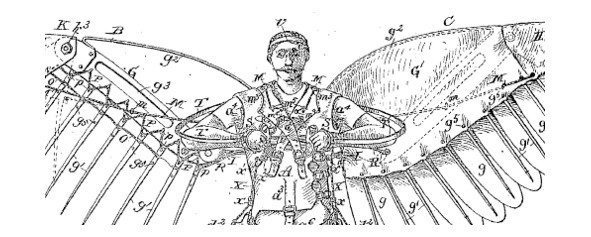

Орнитоптер

Гидотти, Гримальди, Адер и многие другие увлеченные полетом люди просто верили природе, создавая рукотворных «птиц», а советский ученый Т. Л. Бородулина подтвердила мудрость природы. Опытным путем она установила, что шероховатость улучшает аэродинамические свойства поверхности. Хотя перья плотно прилегают друг к другу, все-таки они образуют бороздчатую поверхность. В ворсинках перышек «застревают» частички воздуха, образуя своеобразную смазку. В полете встречные потоки воздуха, обтекая крыло птицы, скользят не по перьям, а по тонкому воздушному слою, который в них «застрял». Происходит как бы трение воздуха о воздух, а оно намного меньше, чем трение воздуха о сколь угодно гладкую поверхность.

Так что, видимо, не зря Гримальди фюзеляж своей «птицы» обклеил перьями: это дало ему возможность использовать маломощный двигатель.

Какой же движитель стоял на аппарате хитроумного монаха?

На это нет указаний, кроме упоминания о «часовом механизме». Если бы аппарат был подвешен к воздухоносному баллону, то уж «пузырь» бы газетчики заметили. Если бы аппарат имел воздушный винт, о нем бы, а не о птичьем клюве написал журналист. Если бы аппарат был построен как птицелет, то машущие крылья непременно привлекли бы внимание. В газетах дружно и в разных вариантах обыграны «трубы» и «поддувала». Труб было «употреблено в дело шесть». Все ли они заполнены ртутью? Этого авторы статей видеть не могли. Для регулировки центровки вполне хватило бы и двух. А остальные?

Они могли являться выходными трубами двигателя реактивного действия.

В то время люди уже использовали принцип реактивного движения, пуская ракеты, «огненные хвостатые змеи» на праздниках и в боевых действиях. Это можно предположить еще и по косвенным деталям в описаниях. В итальянском письме говорится: «Птица бежала быстро, за хвостом черная пыль». А ведь взлет происходил в парке, с поляны, засаженной густой травой! А «поддувала» в статье московского корреспондента, помните? Кстати, в конце того же XVIII века в книге под заглавием «Очерк искусственного полета в воздухе» описал собственный проект птицекрылой машины с реактивным двигателем изобретатель Жерар.

Какое топливо и как использовал Гримальди?

Сообщение лондонского и других корреспондентов газет о наличии часового механизма и труб в аппарате Гримальди невольно заставляют вспомнить проект дирижабля американского инженера Бэтти.

Ракетный дирижабль Бетти 1893 год.

Дирижабль оснащался реактивным двигателем прямой реакции. Реактивная сила возникала при сгорании пороховых шариков, подаваемых автоматически в камеру взрыва. Запас шариков находился в специальной кассете, и подавались они в двигатель-трубу часовым механизмом.

Бэтти опубликовал проект реактивного дирижабля в 1890 году, но в рассказе о нем с юмором обронил: «…я только качественно отработал замысел древнего мандарина». Он имел в виду китайского чиновника Ван-Гу, более двух тысяч лет назад изготовившего два больших змея с сиденьем между ними. К сиденью Ван-Гу прикрепил сорок семь ракет, сорок семь прислужников должны были одновременно поджечь все ракеты. Но по какой-то причине одна из ракет взорвалась раньше, чем было нужно, и подожгла другие ракеты. Вспыхнул пожар. Сгорел аппарат и сам изобретатель.

Андреа Гримальди по мысли «поместился» между Ван-Гу, другими ранними экспериментаторами и Бэтти, по инженерному исполнению он намного ближе к Бэтти, а может быть, Бэтти к нему.

Попробуем устранить и противоречия в статье английского журналиста. Он пишет, что машина Гримальди могла пролететь в течение часа 7 миль, то есть скорость ее не превышала 12—13 километров в час. Вряд ли такая скорость достаточна для удержания в воздухе даже наилегчайшего крылатого аппарата. Но дальше в газете упоминается о перелете Гримальди через Ла-Манш из Кале в Дувр (45 км!) и в «то же утро» из Дувра в Лондон (110 км!). Если аппарат, по утверждению журналиста, мог держаться в воздухе только 3 часа, то при скорости 12—13 километров в час Гримальди не рискнул бы лететь через Ла-Манш даже с попутным ветром. Значит, скорость его аппарата была больше: учитывая перелет из Дувра в Лондон, порядка 30—40 километров в час, то есть миль 17, а не 7. Это уже реально. Тем более что дальше журналист пишет: «В бурю и в тихую погоду он может лететь одинаково быстро». А лондонские механики предложили изобретателю усовершенствовать машину по скорости до 30 миль в час (55 км/час).

Теперь давайте попробуем на сообщение газеты «Лейденский пятничный Вестник» взглянуть глазами современного, компетентного в авиации журналиста и перепишем заметку, используя знания истории и техники наших дней и логические рассуждения. Она могла бы прозвучать так:

«В машине… установлен пороховой двигатель, ее размах крыльев 6—7 метров, она имеет форму птицы, фюзеляж которой состоит из соединенных между собой проволокой кусков пробкового дерева, обтянутых пергаментом и оклеенных перьями. Крылья сделаны из пластинок китового уса и обтянуты гонкой пленкой из кишок. Внутри двигателя можно рассмотреть тридцать своеобразных колесиков и цепочек… Кроме того, для регулировки центровки тут употреблены в дело медные трубы, как сообщает изобретатель, частично заполненные ртутью. Равновесие сохраняется опытностью самого изобретателя… Эта чудесная машина управляется посредством хвоста длиной более двух метров, поворачивающегося при помощи ремней, прикрепленных к ногам птицы. Как только машина взлетит, хвост направляет ее налево или направо, по желанию изобретателя.