По своей эстетической организации, по своим эстетическим вкусам К. Н. был скорее европейцем, чем русским. И самый эстетический вкус его к Востоку был западноевропейским, а не русским вкусом. Тут мы сталкиваемся с такой стороной К. Леонтьева, которая сразу может смутить и показаться не вполне понятной. К. Н. не особенно любил русскую литературу, не особенно ценил её, не был поклонником её стиля. В русской литературе его многое шокировало, казалось антиэстетическим. «Я всё-таки нахожу, что в некоторых отношениях наша школа просто несносна, даже и в лице высших своих представителей. Особенно несносна она со стороны того, что можно назвать в отдельных случаях прямо языком, а в других общее – внешней манерой или стилем». Его отталкивает пристрастие русской литературы к уродству, нелюбовь её к красоте. «У нас просто боятся касаться тех сторон действительности, которые идеальны, изящны, красивы. Это, говорят, не по-русски, это нерусское! Живописцы выбирают всегда что-нибудь пьяное, больное, дурнолицее, бедное и грубое из вашей русской жизни. Русский художник боится изобразить красивого священника, почтенного монаха; нет! ему как-то легче, когда он изберет пьяного попа, грубого монаха-изувера. Мальчики и девочки должны быта все курносые, гадкие, золотушные; баба – забитая; чиновник – стрекулист; генерал – болван и т. д. Это значит русский тип». Ему противно отрицательное направление русской литературы, которое он видит у великих русских писателей, начиная с Гоголя. Его раздражает и отталкивает и морализм русских писателей, и их натурализм. В натурализме он обвиняет и Л. Толстого. Себя он называет «эстетическим мономаном, художественным психопатом». Он не выносит грубости и вульгарности в художественных произведениях. Не нравится ему и склонность русских писателей к психологическому анализу. «До смерти надоело это наше всероссийское „ковыряние“ какое-то... И я ведь – воспитанник той же школы, но только протестующий, а не благоговеющий безусловно». Настоящему художнику, по его мнению, дорога выразительность и яркость Он восторгается «многообразно-чувственным, воинственным, демонически-пышным гением Пушкина». По вкусам своим он был человеком Возрождения, и русская литература казалась ему мрачной и тяжелой, не радующей, не ренессансной. Его огорчает порча стиля в русской литературе. И он с любовью вспоминает старых художников, особенно европейских. «Я нахожу, что старинная манера повествования реальнее в хорошем значении этого слова, то есть правдивее и естественнее по основным законам нашего духа». Он хотел бы вырваться из рамки русской литературной школы. «Большинство у нас, – пишет он Александрову, – из рамки такого рода выйти теперь ещё не могут:

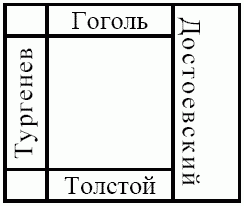

А я хочу разбить и сломать эту рамку!» «Надо с себя хотя бы на время свергнуть иго гоголевской школы, от которой и Лев Толстой освободиться не мог... Постарайтесь достать „Лукрецию Флориани“ Жорж Санд. Вот высокая простота рассказа. Хотя, конечно, и совсем не христианская; но ведь и Венера Милосская не была иконой Богоматери – однако прекрасна». К. Н. любил цветущее, языческое искусство, эстетически любил всё, что проникнуто духом Возрождения. Христианство же он любил исключительно монашеское, аскетическое. Русская литература была полна моральными христианскими мотивами, которые, по его мнению, не представляли ни настоящей цветущей культуры, ни настоящей религиозной христианской жизни. Или – Венера Милосская, Возрождение, Пушкин, или – Афон, Оптина Пустынь, старец Амвросий. Больше других К. Н. любил Тургенева, любил Толстого, хотя и видел в нём порчу, признавал Писемского и превозносил выше меры Б. Маркевича. Но он не любил Гоголя, видел в нём источник порчи русской литературы, и совсем не ценил Достоевского. Тут мы встречаемся с ограниченностью К. Н., с самым слабым его местом.

Гоголя К. Леонтьев считал родоначальником натуралистического и отрицательного направления в русской литературе. В этом была его коренная ошибка, которую он разделял со многими. Он не понимал характера гоголевского творчества, оно представлялось ему уродливым, он видел в нём истребление красоты. Ещё в молодости, когда Гоголь был жив, у него не было желания видеть его. «За многое питал к нему почти личное нерасположение. Между прочим, и за „Мертвые души“, или, вернее сказать, за подавляющее, безнадежно-прозаическое впечатление, которое производила на меня эта „поэма“... Во мне неискоренимо было то живое эстетическое чувство, которое больше дорожит поэзией действительной жизни, чем художественным совершенством её литературных отражений!» К. Н. любил не только красоту, но и красивое, и его отталкивали уроды и чудовища гоголевского творчества. Он не почувствовал странности и загадочности гоголевского творчества, которое должно было породить такие замечательные явления современной литературы, как творчество А. Белого. Из Гоголя же вышли Ф. Сологуб и А. Ремизов. Его беспокоило и отталкивало, что «Гоголь лицом на какого-то неприятного полового похож, или то, отчего это у него ни одна женщина в повестях на живую женщину не похожа: или это старуха, вроде Коробочки и Пульхерии Ивановны, или какая-то тень, вроде Анунциаты и Оксаны; какое-то живописное отражение красивой плоти, не имеющей души». Тут К. Н. чувствует какую-то жуткость гоголевского творчества, но не умеет осмыслить этого своего чувства, не умеет понять, в чем тут дело. В творчестве Гоголя был уже поколеблен органически-цельный образ человека. Гоголь – фантаст, он видит чудовища, а не людей. Он совсем не реалист. В его художественных восприятиях есть что-то, родственное художественному кубизму Пикассо. Но он – один из самых совершенных русских художников, достигавший красоты в изображении зла и уродства. Это было вне поля зрения К. Н., воспитанного на старой эстетике.

Ещё больше разочаровывает отрицательное и враждебное отношение К. Леонтьева к Достоевскому. Он пишет Александрову о Достоевском: «Мне похвалить его вовсе нелегко: я его „уродливых“ романов терпеть не могу; хотя и понимаю их достоинства». Казалось, К. Н. должен был бы чувствовать родство с Достоевским – у него самого было трагическое чувство жизни, был сложный религиозный путь. Но он говорит о Достоевском такими словами, которые трудно ему простить, недостойными словами: «Во всяком случае, уж и то великая заслуга „Войны и мира“, что там трагизм – трезвый, здоровый, не уродливый, как у стольких других писателей наших. Это не то, что у Достоевского, – трагизм каких-то ночлежных домов, домов терпимости и почти что Преображенской больницы. Трагизм „Войны и мира“ полезен: он располагает к военному героизму за родину; трагизм Достоевского может, пожалуй, только разохотить каких-нибудь психопатов, живущих по плохим меблированным комнатам». В этих неприятных словах одного из самых замечательных русских мыслителей о величайшем русском гении чувствуется дурная аристократическая брезгливость и внешний эстетизм, закрывающий возможность проникнуть в духовную глубину. Внешний эстет побеждает у К. Н. психолога. Его отталкивает в творчестве Достоевского вульгарность и уродство, отсутствие изящества и красоты, или, вернее, красивости. Он чувствует в нём демократа и филантропа. Это то, что К. Н. менее всего способен был простить. Он ставит Достоевского значительно ниже Толстого и готов преувеличить на счет Достоевского значение не только Писемского, но и Маркевича. Творчество Достоевского было отнесено им к некрасивому, и он не мог проникнуть в его тайны. Он эстетически не мог простить Достоевскому, что герои его – «психопаты». Он не чувствовал, что Достоевский открыл совершенно новую, небывалую красоту. «Публициста и моралиста я ценю в Достоевском несравненно выше, чем повествователя. „Дневник писателя“, не во гнев будь сказано поклонникам покойного романиста, – для меня во сто раз драгоценнее всех его романов». Тут мы встречаемся с границами духовной организации К. Н., которые он не мог переступить. Что-то очень глубокое было ему недоступно. Нужно только понять, откуда взялась эта ограниченность в суждениях о Достоевском. Эстетический и религиозный склад К. Н. закрывал для него бесконечный мир Достоевского и все его великие откровения духа. По эстетическому своему складу он был человек Возрождения, любил красоту и красивость, любил силу жизни и цветение жизни, был аристократом и питал отвращение к тому разрыхлению и размягчению души, в котором теряется всякая форма. По религиозному же своему складу он был весь в суровом византийском православии, любил исключительно монашеский аскетизм, был пессимистом, отвращавшимся от всех земных надежд. Такой духовный склад должен был мешать ему подойти к Достоевскому. «Считать „Братьев Карамазовых“ православным романом могут только те, которые мало знакомы с истинным православием, с христианством св. Отцов и старцев афонских и оптинских». К. Н. был близок со старцем Амвросием и решительно заявляет, что старец Зосима выдуман Достоевским, ничего общего не имеет с Амвросием и взят не из православия. Он резко нападает на «розовое» христианство Достоевского. Он приписывает это «розовое» христианство филантропическим и гуманистическим склонностям Достоевского и считает его малоопытным в религиозных делах. «Достоевский мог по своей субъективной натуре вообразить, что он представляет нам реальное православие и русское монашество в „Братьях Карамазовых“. Для Достоевского его собственные мечты о небесном Иерусалиме на этой земле были дороже как жизненной правды, так и истинных церковных нравов». К. Н. фактически был прав: старец Зосима имел мало общего со старцем Амвросием, он другого духа. Но ведь всё творчество Достоевского носило не реалистический, а пророческий характер. Пророческий же дух был чужд К. Леонтьеву. К. Н. так далеко заходит в отрицании Достоевского как религиозного психолога, что отдаёт предпочтение Золя: «Творчество Золя (в „Проступке аббата Муре“) гораздо ближе подходит к духу истинного личного монашества, чем поверхностное и сентиментальное сочинительство в „Братьях Карамазовых“. Пророческая религиозность „Братьев Карамазовых“ была закрыта для К. Н. Но он был прав в своем утверждении, что Достоевский не отражал действительного русского православия, традиционного православного монашества, а творил новое. К. Н. хотел написать роман и в нём изобразить своё обращение, но так и не осуществил этого плана. „Хочется, чтобы и многие другие образованные люди уверовали, читая о том, как я из эстетика-пантеиста, весьма вдобавок развращённого, сладострастного донельзя, до утончённости, стал верующим христианином и какую я, грешный, пережил после этого долголетнюю и жесточайшую борьбу, пока Господь не успокоил мою душу и не охладил мою истинно-сатанинскую когда-то фантазию“. Этот роман изобразил бы традиционную религиозную психологию – искание личного спасения. Достоевский же изобразил искание новой земли и нового неба, нового человечества, был человеком нового религиозного сознания.