Руслан Чумак

ПБС для СВТ

Глушитель звука выстрела к винтовке Токарева

Наш журнал неоднократно публиковал материалы по истории разработки и производства отечественных приборов бесшумной и беспламенной стрельбы (ПБС). В продолжение данной темы публикуем материал об испытаниях ПБС для 7,62-мм самозарядной винтовки Токарева обр.1940 г. (СВТ-40).

Первое упоминание о существовании ПБС для СВТ-40 был обнаружено мною в плане опытных работ НИПСВО на 1941 год, где предусматривалось проведение его испытаний во II квартале этого года. Тем самым было надежно установлено, что ПБС к этой винтовке разрабатывался. Однако план не содержал сведений об итогах работы, поэтому узнать – удалось ли создать работоспособный ПБС к СВТ-40 и испытать его, было по-прежнему невозможно. Долгое время никаких материалов, проясняющих дальнейшую судьбу разработки, мне не попадалось. Только много позднее удалось найти документы, свидетельствующие о том, что ПБС для СВТ-40 всё же был изготовлен, испытан на полигоне и… отвергнут. Однако обо всём по порядку.

Винтовка СВТ-40 с глушителем

Представленный на полигонные испытания в апреле 1941 г. «Глушитель звука выстрела к СВТ-40» (так официально называлась эта разновидность ПБС для винтовки Токарева) предназначался для выполнения тех же задач, что и известный прибор «Брамит», но по конструкции и принципу работы принципиально от него отличался. В первую очередь глушитель для СВТ-40 был спроектирован для стрельбы обычными винтовочными патронами со сверхзвуковой скоростью пули, а не под специальные патроны с уменьшенной скоростью пули, как винтовочный «Брамит». В конструкции данного глушителя отсутствовали резиновые обтюраторы, предотвращавшие быстрый выход газов из полости прибора. По сути, глушитель к СВТ-40 представлял собой обычный камерный ПБС с перегородками, тормозящими и рассеивающими поток пороховых газов, следующий за пулей. Глушитель состоял из 8 деталей, объединявшихся в три основных сборки.

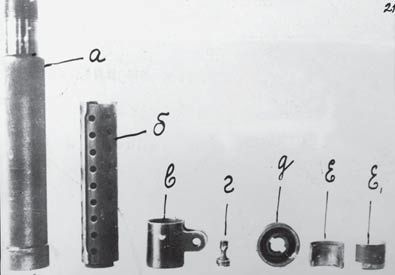

Детали ПБС для самозарядной винтовки Токарева: а – корпус; б – трубка со спиралью; в – зажимной хомутик; г – зажимной винт; д – пробка корпуса; е, е1 – сухари

1. Корпус. Корпус представляет собой ступенчатый цилиндр. Задняя часть корпуса выполнена в виде трубки для надевания на ствол винтовки. На задней трубке корпуса размещено крепёжное устройство в составе зажимного хомута, двух сухарей и зажимного винта.

2. Трубка со спиралью. В стенке трубки просверлены 48 сквозных отверстий, снаружи расположены три продольных ребра. Внутрь трубки вложена стальная спираль со сквозным осевым каналом для прохода пули. Спираль является основной рабочей деталью глушителя.

3. Пробка корпуса. Пробка корпуса ввинчивается в корпус на резьбе и, удерживая трубку со спиралью внутри корпуса глушителя, закрывает его спереди.

Схема устройства глушителя для винтовки СВТ-40

Основные ТТХ глушителя звука выстрела к СВТ-40 были следующие:

– масса прибора, кг – 0,3

– длина винтовки с глушителем, мм – 1326

– длина винтовки без глушителя, мм – 1223

– длина глушителя в сборе, мм – 177

– диаметр глушителя наружный, мм – 29,3

– время установки/снятия, с – 100/85

Глушитель испытывался по всем действовавшим в то время методикам испытаний дульных устройств. Оценивалось его влияние на кучность и точность стрельбы, пламенность выстрела и другие параметры. Интересна методика, по которой определялась эффективность глушения звука выстрела. На огневом рубеже выставлялись два стрелка, вооруженных винтовками СВТ-40. Одна винтовка была с глушителем, вторая – без него. Воентехник полигона занимал позицию в 300 м от огневого рубежа так, чтобы не видеть позицию стрелков, и не знал порядка стрельбы. Из обеих винтовок в заранее спланированном порядке, но вперемешку, было произведено по 10 выстрелов. Воентехник на слух определял и записывал мощность звука выстрела (с глушителем или без). Те же действия проделывались при удалении от огневого рубежа на 200 и 100 м. В ходе испытания было установлено, что на расстоянии 100 м воентехником было совершено 9 ошибок в определении принадлежности выстрела к той или другой винтовкам, на 200 м – 11 ошибок, на 300 м – 13 ошибок.

В ходе стрельб с глушителем было отмечено, что автоматика винтовки работала более энергично, чем без него, что потребовало уменьшения диаметра отверстия газорегулятора. (это явление совершенно нормальное: поскольку глушитель тормозит истечение газов из баллистической системы «ствол-двигатель», то продолжительность воздействия газов на поршень, и, следовательно, мощность двигателя, увеличивается). Пороховой газ после выстрела не полностью выходит через ствол, а задерживаемый глушителем, частично выходит назад (такой эффект наблюдается и в современном оружии при стрельбе очередями с ПБС, а также у скорострельных пушек, часто он сопровождается вспышкой газов в ствольной коробке, что является опасным для стрелка).

Испытания глушителя были прекращены после 2320 выстрелов по причине выхода прибора из строя. Глушитель сорвало со ствола и отбросило на 2 м вперёд, при этом его корпус оказался серьёзно повреждён. Какой же был итог испытаний? Полигоном отмечено следующее.

«I. В эксплуатационном отношении:

а) глушитель требует много времени на установку и снятие с винтовки;

б) глушитель через 5 выстрелов нагревается так, что рукой снять его невозможно;

в) прицельную стрельбу с глушителем вести менее удобно, чем без глушителя. Например, в момент открывания затвора газы частично уходят через патронник и ударяют стрелка по лицу;

г) при стрельбе в сумерках глушитель в отношении беспламенности преимуществ не имеет.

II. По баллистическим данным:

а) глушитель влияния на изменение начальной скорости не оказывает;

б) кучность боя, как при стрельбе с глушителем, так и без глушителя, практически равноценна;

в) центр группирования пробоин пуль при стрельбе с глушителем по высоте перемещается вниз на 0,5 тыс. или 2 мин. Угол вылета с глушителем получается на 3 мин меньше, чем без глушителя, примерно 8 мин, а без глушителя – 11 мин.».

Но самое главное, ради чего создавался этот глушитель – эффективного глушения звука выстрела – достичь не удалось. Вывод полигона в этом отношении был однозначен: «Глушитель к самозарядной винтовке обр. 1940 г. в отношении глушения звука выстрела практически никакого эффекта не даёт и поэтому не может быть рекомендован на снабжение частей КА и доработке не подлежит».

Почему не удалась разработка глушителя к СВТ-40? Дело в том, что теоретических основ для проектирования подобного рода газодинамических устройств тогда в СССР ещё не существовало – они появились намного позднее, в 1960-х гг. А размеры камеры, которую имел глушитель к СВТ-40, были явно недостаточными, чтобы обеспечить в ней эффективное расширение и торможение струи пороховых газов мощного винтовочного патрона. При подобных габаритах можно было создать более-менее работоспособный глушитель разве что для пистолета. Неужели авторы конструкции этого не видели и не знали, что обеспечить эффективное гашение звука выстрела возможно только на дозвуковых патронах? Наверняка и видели и знали, тем более что в СССР к тому времени уже была осуществлена успешная разработка приборов типа «Брамит». Представляется возможным предположить, что разработчиком данного глушителя задача обеспечить бесшумность выстрела просто не ставилась, а целью работы было создание прибора, снижающего уровень шума выстрела из винтовки штатным патроном с целью маскировки, например, позиции снайпера. Другое дело, что из-за низкого научного уровня разработки она не удалась и в целом вполне плодотворная идея была забыта на многие годы.