Аугсбургский религиозный мир 1555 г. между императором Карлом V и протестантскими князьями давал свободу действий всем правителям Европы, стремившимся к независимости. В ряде княжеств Германии лютеранство получило статус официальной религии. В Швеции и Финляндии успешное развитие реформационного движения привело к принятию на соборе в Упсале в 1593 г. «Аугсбургского вероисповедания». В связи с территориальным ростом Швеции в XVII в. единое церковное уложение 1686 г. обязывало всех подданных шведской короны исповедовать лютеранство.

Лютеранская церковь укреплялась на территориях, прилегавших к Балтийскому морю. Курляндия с 1570 г. обладала уставом герцога Готгарса Кетлера. В Лифляндии и Эстляндии местные церковные уставы были учтены в качестве специальных дополнений, когда там в 1686 г. был введен шведский церковный устав. В центре Московского царства протестантские общины состояли из иноземцев, которых вызывали к себе на службу и на поселение русские цари. Для них протестанты были более предпочтительны, чем католики, ведь Москве постоянно приходилось учитывать политические притязания Рима. При великом князе Василии III Ивановиче появились первые «немцы», или «люторы», т. е. иноземные врачи, художники, переводчики, ремесленники, торговцы из протестантов. Стрелецкая слобода в Москве была выстроена для иноземных солдат — поляков, литовцев и немцев. В Немецкой слободе жили поселенцы разных национальностей и конфессий. Из «немцев», служивших Ивану Грозному, в Москве образовалась лютеранская община, названная именем Св. Михаила, о ней сохранились сведения, начиная с 1559 г. Иван Грозный, современник событий Реформации, интересовался ими не только как политик, которому важно было добиться союза с королями лютеранских Дании и Швеции. В 1570 г. он устроил публичный диспут в Москве с Яном Рокитой, одним из Чешских братьев, который прибыл в русскую столицу с посольством короля Сигизмунда II Августа. Затем царь написал сочинение «Ответ Яну Роките», в котором отстаивал взгляд на православие как на истинное христианство и осуждал идеи Лютера вместе со всеми реформами.

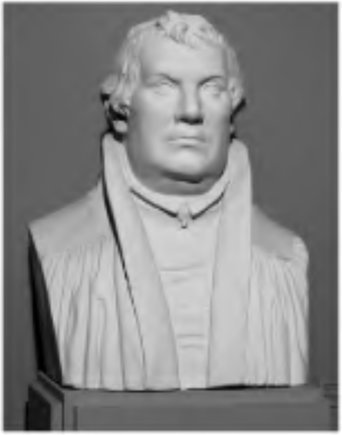

Бюст Мартина Лютера. XIX в. Россия.

Протестанты из числа пленных, а также покидавшие Западную Европу, которую разоряли беспрерывные войны, в массовом порядке селились в русских городах — Владимире и Угличе, Костроме и Казани, Нижнем Новгороде и Твери. После окончания Тридцатилетней войны усилился поток западных искателей удачи и славы при дворе царя Алексея Михайловича. В Москве в конце XVII в. имелись здания трех лютеранских и одной реформатской церкви — три деревянных и одно каменное, но без колоколов и органов. Реформатская община состояла из голландцев, французов и швейцарцев, которых было меньше, чем лютеран, и первоначально богослужения проводились совместно с лютеранами. Лютеране в столице поддерживали прямые контакты с Саксонией и получали пособия от герцога Эрнста Благочестивого. После отмены во Франции Нантского эдикта царица Софья милостиво приняла гугенотов, а от имени Петра I в 1689 г. была издана грамота, по которой французам, вынужденным покинуть родину, открывался свободный доступ в Россию с гарантией веротерпимости.

Относительно устойчивым было со второй половины XVII в. положение протестантских общин в Астрахани и Архангельске — главных в ту пору российских портах. В других русских городах также возводились лютеранские и реформатские церкви со школами, пасторы регулярно совершали общественные богослужения, выказывая лояльность своих прихожан к установленным порядкам. При заключении контрактов с иностранцами о службе в России им гарантировались личные имущественные права и свобода вероисповедания. Пасторам шло содержание от общин и жалованье от царской казны. До конца XVII в. правительство ограничивало иностранцев отправлением домашнего богослужения, нередко отказывая прошениям о постройке деревянных, а затем и каменных храмов. Если среди протестантского населения в Московском государстве возникали конфликты на религиозной почве, а таких в допетровскую эпоху было немало, власти их жестоко пресекали, игнорируя свои обещания не вмешиваться в вероучительные споры.

За попытку иноземных миссионеров в Москве смущать православных своими проповедями их незамедлительно пытали и сожгли. В 1689 г. среди московских людей объявился приезжий проповедник Квирин Кульман (1651–1689), обращавший молодым царям Петру и Ивану призывы установить тысячелетнее царство Христа. На допросах в Посольском приказе его слушатели повторяли, что приближается кончина мира, римская вера скоро исчезнет и будет во всей вселенной единая христианская вера, такая же, как у апостолов. Учение Квирина Кульмана сулило, что исчезнет беззаконие, ибо царей, королей, князей и иных вельмож не будет и все вещи будут общественными, так что никто своим ничего называть не будет. Деятельность проповедника, обвинявшегося в «квакерской ереси», была пресечена по настоянию патриарха Иоакима, который добился царского приказа о сожжении живыми Квирина Кульмана и Кондратия Нордермана.

После издания манифеста Петра I от 16 апреля 1702 г., в котором иностранцев призывали служить на условиях свободного отправления их религии, церковная жизнь в стране стала еще сложнее. Отвоеванным у шведов Лифляндии и Эстляндии царь дал письменные гарантии неприкосновенности их лютеранской церкви, сохранения ее прежних уставов. Постоянно увеличивавшееся протестантское население во внутренних регионах России и в новой столице, Санкт-Петербурге, уже нельзя было игнорировать как прежде и заявлять, что властям «до их веры и дела никакого нет». Напротив, здесь, как и во всех прочих сферах жизни в эпоху Петра I, начались преобразования. На собрании духовных лиц, представлявших российские протестантские церкви (англиканскую, лютеранскую и реформатскую, а также католиков), проводившемся 11 февраля 1711 г. в Петербурге, была объявлена царская воля. Отныне московский пастор Бартольд Фагеций назначался суперинтендантом всех евангелических церквей России. Петровский «патент» от 7 октября 1715 г. предписывал Фагецию накрепко смотреть, чтобы в своих собраниях верующие вели себя «яко христиане и верные подданные», не причиняя ущерба государству, что в особенности касалось пленных шведов.

Таким образом, пастор Фагеций был обращен в государственного чиновника, а к 1717 г. в Ревеле был записан «Справной устав церковной лютеранской веры». Дела иностранных исповеданий контролировались сначала Коллегией иностранных дел, а затем Синодом. Помимо списка кирх и состоявших при них духовных лиц Синод требовал, чтобы все иноверные духовные лица — «позволительные» и «непозволительные» — являлись туда, если они находились в столице.

Синод издавал предписания, регулировавшие церковную жизнь протестантов, направляя их к препозитам, т. е. старшим пасторам округов. Главное, что от них требовалось, — это «несовращение» православных. Назначался препозит по избранию самих пасторов. Например, пастор Якоб Майделин (ок. 1680–1729) из шведской общины Петербурга указом Синода от 22 июля 1724 г. назначался препозитом над пасторами Петербургского, Шлиссельбургского и Копорского уездов, принеся присягу Российской империи. Синод также давал разрешения на постройку иноверческих храмов, совершение неправославных служб. При вступлении в брак с православными иноверцы могли не менять вероисповедания (исключение до середины XIX в. составляли царственные особы), детей же от смешанных браков Синод обязывал крестить в православную веру. Наряду с контролем за переменой места жительства духовных лиц Синод рассылал указы пасторам о «торжествовали!! государственной радости» в храмах. Обязательные для всей Российской империи богослужения по случаю одержанных побед, восшествия на престол, поминовения государя и т. п. вносились в реестр дней молебствий, который считался государственным законом.

В целом контроль за поведением протестантского духовенства был не таким бдительным, как за католиками. Разрешения на постройку новых храмов отныне давались беспрепятственно, и это прямо мотивировалось тем, что власти заинтересованы в устроении публичных собраний для объявления царских указов и распоряжений. Влияние Синода на регулирование церковной жизни протестантов постепенно уступало место влиянию другого государственного учреждения — Юстиц-коллегии лифляндских, эстляндских и финляндских дел, при которой ре1улярно действовали консисториальные заседания, поскольку страну разделили на консисториальные округа. Конфликты между протестантскими общинами, как правило, возникали в связи с их постоянным ростом и дифференциацией по национальному признаку. В Петербурге дела решались непосредственно императорами и императрицами.