Во всякой реальной системе существуют потери энергии. В частности, струна преодолевает сопротивление воздуха, а также внутреннее трение, препятствующее ее изгибу. Постепенно потери «съедают» весь первоначальный энергетический запас. Чем больше потерн, чем большую часть своих запасов система должна затрачивать на их преодоление, тем, следовательно, быстрее закончатся обменные процессы: когда энергия израсходована, накопителям просто нечем обмениваться. При очень больших потерях колебания могут даже не возникнуть — например, маятник с очень сильным трением в подшипнике медленно приближается к средней линии и не в состоянии перейти через нее.

У колебательной системы есть особая характеристика — добротность. Она показывает, во сколько раз энергия, которую в процессе обмена захватывают накопители, больше энергии, теряемой безвозвратно в течение периода, например, превращаемой в тепло из-за трения в подшипниках маятника или излучаемой в виде звуковых волн колеблющейся струной.

Простая логика подсказывает, что чем меньше потери, то есть, чем выше добротность системы, тем дольше существуют колебания в ней, тем медленнее они затухают (рис. 25, в, г).

Ну и, наконец, еще два замечания, теперь уже относительно самого хода колебаний. Прежде всего отметим, что в простейшей колебательной системе график, описывающий ход процесса, скажем, отклонение маятника от средней линии или изменение его скорости — это почти синусоида. Чем меньше потери, тем меньшее значение имеет это «почти». Сказанное относится к любым простейшим системам — механическим, тепловым, химическим, электромагнитным. Подобная универсальность синусоиды совсем не случайна, связана она с рядом особых математических свойств этой гармоничной кривой.

Время, в течение которого происходит полный цикл колебании, называется периодом, а число периодов за секунду — частотой.

Обе эти величины зависят от скорости колебательного процесса, от того, насколько быстро накопители обмениваются энергией, то есть, в конечном итоге, зависят от свойств, или, как принято говорить, от параметров этих накопителей. К примеру, частота колебаний струны зависит от ее упругости и массы. Чем массивнее струна, тем медленнее она набирает и сбрасывает скорость, тем меньше частота. Понижается частота и при уменьшении упругости, струна становится более вялой, она медленнее накапливает и отдает потенциальную энергию упругой деформации. Обе эти зависимости прекрасно иллюстрирует гитара — чем массивней, толще ее струна, тем медленней ее колебания, тем ниже частота звука. Кроме того, частота колебаний любой струны уменьшается, если ослабить ее натяжение, снизить упругость. Подобная зависимость частоты от параметров системы так же является универсальной и относится ко всем без исключения видам колебаний.

Начатый рассказ о колебательных процессах можно было бы продолжить, вспомнив о многих интересных системах, например, о периодических колебаниях планет, о многочисленных колебательных процессах в микромире, о сложных колебаниях, определяющих ритмы работы головного мозга, о гипотезе пульсирующей Вселенной. Однако, на все это у нас, к сожалению, нет времени. Нас ждет, то, из-за чего, собственно говоря, и был начат разговор о колебаниях. Нас ждет важнейшая электрическая цепь, без которой не обходится ни одни настоящий радиоприемник. Нас ждет знакомство с колебательным контуром.

Соединим конденсатор с катушкой индуктивности и введем в эту цепь — именно она и называется колебательным контуром — некоторое количество энергии. Сделать это можно двумя способами — зарядить конденсатор и таким образом создать в нем электрическое поле или же создать магнитное поле в катушке, пропустив через нее постоянный ток. В обоих случаях результат будет один — в системе начнутся электромагнитные колебания.

Допустим, энергия поступила в конденсатор (рис. 26).

Рис. 26

Стремясь к устойчивому состоянию, он разряжается, в цепи идет ток, и в катушке возникает магнитное поле. Ток не прекратится и после полного разряда конденсатора. Теперь уже двигать заряды будет убывающее магнитное поле — как и при всяком изменении магнитного поля, на катушке будет наведена э. д. с. самоиндукции, которая и поддержит ток в цепи. В результате заряды опять будут накапливаться на обкладках конденсатора и он опять окажется в неустойчивом состоянии, опять окажется заряженным, правда, теперь уже в противоположной полярности. Когда магнитное поле исчезнет, все повторится сначала — разряд конденсатора, ток, магнитное поле катушки — и снова перезарядка конденсатора. Таким образом и будет непрерывно происходить обмен энергией между двумя накопителями — конденсатором и катушкой… В результате этого обмена в цепи будет протекать переменный ток и на каждом из ее элементов будет действовать переменное напряжение.

Все это очень напоминает колебания струны — ее упругость можно сравнить с емкостью конденсатора, а массу — с индуктивностью катушки. Обмен же энергией электрического и магнитного поля в точности напоминает обмен потенциальной и кинетической энергией при механических колебаниях.

* * *

ВОЛЬТМЕТР БЕЗ СТРЕЛКИ

Для начала вспомним один эпизод из чаплинского фильма «Малыш». Бедняга Чарли долго терпит издевательства распущенного мальчишки, пытается не обращать на него внимания и даже улыбается. Но вот чаша терпения переполнена. Чарли вспыхивает, и на сорванца обрушивается вполне заслуженное наказание.

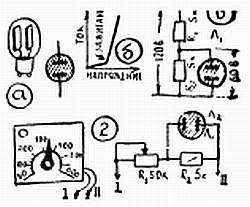

Что-то похожее происходит и в двухэлектродной неоновой лампочке (а), когда вы увеличиваете подводимое к ней напряжение. Лампочка «терпит-терпит», но при каком-то определенном напряжении — оно называется напряжением зажигания — «терпению» приходит конец (б), в баллоне начинается интенсивная ионизация газа и лампочка вспыхивает ярким красноватым светом. По этой вспышке и можно определить момент, когда напряжение превысит порог зажигания.

Для распространенных типов неоновых лампочек напряжение зажигания составляет 60–80 в. Подключив такую лампочку к обычному делителю, можно получить простейший вольтметр (в). Он будет сигнализировать о том, что напряжение превысило какую-либо величину. Это полезно для контроля сети, когда приемник питается от автотрансформатора.

Если подключить лампочку к переменному сопротивлению (г) и снабдить его простейшей шкалой, то, отмечая момент зажигания, можно, конечно весьма приближенно, измерять напряжения от 60–70 в до нескольких сот вольт.

Шкалу можно разметить с помощью стрелочного вольтметра постоянного тока. В этом случае при измерении переменных напряжений полученный результат нужно делить на 1,4. Если же проводить градуировку для переменного напряжения (это легко сделать с помощью автотрансформатора), то при измерении постоянных напряжений результат нужно умножать на 1,4.

* * *

Что касается потерь, то в электрической цепи это не что иное, как сопротивление проводников, потери в изоляторе, а также потери на излучение. Чем больше все виды потерь, в частности, чем больше сопротивление контура, тем хуже его добротность, тем быстрее затухают колебания в этом контуре.

Продолжая эту аналогию, нужно отметить синусоидальную, точнее почти синусоидальную, форму тока и напряжения в колебательном контуре, а также зависимость частоты тока и напряжения от параметров цепи. Так, с увеличением емкости и индуктивности частота уменьшается, так как увеличивается время, необходимое для заряда и разряда конденсатора, а также замедляется процесс появления и исчезновения магнитного поля катушки. Отсюда важный практический вывод— если нужно уменьшить частоту собственных колебаний контура, необходимо увеличить его емкость или индуктивность (рис. 26, таблица).