* * *

Город над Бугом, именуемый когда-то Берестьем, имел собственный деревянный замок уже в конце X века. Места слияния рек издавна считались сакральными (обладающими магической силой), поэтому существует легенда, что древние волхвы указали именно на это место для создания нового поселения.

Первоначально Берестье входило в состав Пинско-Туровского княжества, затем, в XIV–XVI веках, принадлежало Великому Княжеству Литовскому. В 1795 году, переименованный в Брест-Литовск, город вошел в состав Российской империи.

В первой половине XIX века, когда царизм уделял особое внимание вопросам удержания в своих руках земель бывшего ВКЛ, российские власти построили здесь мощную крепость. Вопреки распространенным мифам, она вовсе не была пограничной. Граница так называемого Западного края с Царством Польским проходила тогда в 70 километрах западнее Бреста. Да и само Царство Польское тоже являлось частью Империи. Главным предназначением Брестской крепости, равно как и Бобруйской, являлся контроль над землями Беларуси, захваченными Россией в ходе «разделов Речи Посполитой» в 1772, 1793 и 1795 годах. В этих крепостях находились сильные гарнизоны, артиллерия, склады оружия, боеприпасов и различного военного снаряжения.

Как бы там ни было с назначением, 1 июня 1836 года в торжественной обстановке был заложен первый камень будущего «сердца» крепости — Цитадели. В основание казармы заложили памятную бронзовую доску и шкатулку с монетами. Спустя 117 лет, в 1953 году, их нашли при разборке завалов в крепости.

Кстати, именно в период строительства, с 1836 по 1842 год, были уничтожены почти все исторические постройки древнего Берестья, а в двух километрах восточнее вырос новый город. Вот так по воле российского самодержца Николая I, прозванного за крутой нрав «Николаем Палкиным», были утрачены важные памятники древности.

Некоторую часть наследия прошлого удалось восстановить благодаря кропотливой работе археологов. Сегодня на территории крепости (на Госпитальном острове) существует археологический музей «Берестье», где можно своими глазами увидеть берестейское городище XI–XIII веков. Музей впечатляет и размерами, и содержанием: со смотровой площадки открывается прекрасный вид на огромный павильон, где на глубине четырех метров представлены откопанные остатки двух улиц древнего города с мостовыми и тремя десятками различных строений.

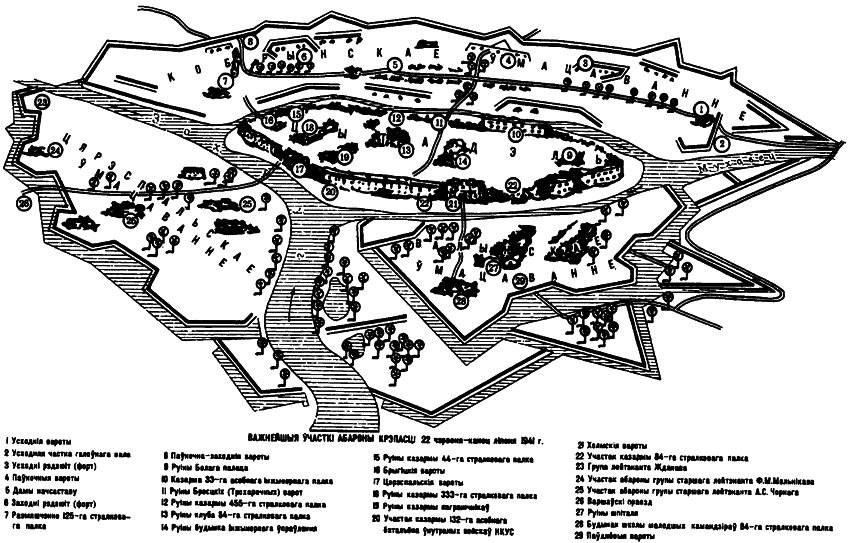

Сама же крепость расположилась на острове, омываемом двумя рукавами реки Мухавец и Бугом, а её центральное укрепление состояло из Цитадели — многоугольной сомкнутой двухэтажной казармы протяженностью 1,8 км (!). Толщина внешней стены достигала двух метров, в ней были устроены многочисленные бойницы и амбразуры. С запада, севера и юга Цитадель прикрывали три отдельных укрепления (так называемых предмостных) — соответственно Тереспольское, Кобринское и Волынское. Все предмостные укрепления защищал десятиметровый земляной вал (с кирпичными казематами внутри), а перед ним находились специально прорытые и заполненные водой рвы.

Фактически весь объект был разделен на три острова и береговую часть, общей площадью около 4 кв. км. Коммуникации обеспечивали 9 больших и малых мостов, переброшенных через реки и каналы. Цитадель имела около 500 казематов, способных вместить 12-тысячный гарнизон с припасами и амуницией, необходимыми для многомесячной обороны. Внешняя оборонительная линия крепости составляла протяженность 6,4 км. Этот комплекс соединил в себе военную мощь и черты архитектурного ансамбля. Например, канатный мост, перекинутый через Буг и соединявший Цитадель с Тереспольским укреплением, был самым совершенным во всей Российской империи.

Вид на Брестскую крепость

Но вскоре грянула промышленная революция, и чисто военное значение Брест-Литовской твердыни стало быстро ослабевать. Уже к началу 80-х годов XIX века специалисты понимали, что для сохранения боевого потенциала крепости необходимо существенно ее перестроить. Но, во-первых, на это требовалось много денег, а во-вторых, особой нужды в такой перестройке не было. Политическая ситуация в Северо-Западном крае после подавления восстания 1863–64 гг., отмены крепостного права и широкомасштабной русификации перестала служить источником головной боли для Санкт-Петербурга.

Лишь в 1909 году было принято решение о модернизации всего оборонительного комплекса путем возведения пояса бетонных фортов и долговременных батарей на удалении 6–7 км от Цитадели.

План предусматривал ассигнования в размере 2 млн. рублей ежегодно в течение 10 лет. Но работы начались только в 1912 году.

Объемы работ впечатляли — укрепления требовали 30 тысяч кубометров бетона, на приготовление которого ушло столько же щебня и 8000 тонн лучшего цемента. Стройматериалы доставляли подрядчики по договорам с инженерным управлением крепости. На самых ответственных участках работ трудились особые бригады специалистов, называемых «голлендорами» (бытовало убеждение, что они потомки голландцев). Голлендоры отсыпали валы с помощью легких повозок, кузов которых составляли три широкие доски — днище и боковины. Самой же высокооплачиваемой была команда тачечников — в неё собрали людей огромной выносливости и силы, способных работать по 10 часов в день. И немудрено, ведь каждая тачка, кроме собственного веса, вмещала 200 литров свежего бетона. Несмотря на все старания, до весны 1915 года, когда российская армия под ударами немцев ушла из Бреста, строительство нового кольца укреплений не было завершено.

После подписания в 1918 году соглашения, известного под названием Брестский мир, в крепости хозяйствовали немцы, затем Красная Армия, после ее разгрома под Варшавой в августе 1920 года — поляки. Последние использовали крепостные постройки как казармы, военные склады и тюрьму для политзаключённых.

На сегодняшний день из восьми ворот крепости сохранились пять — Холмские (на юге цитадели), Тереспольские (на юго-западе), Северные, или Александровские (на севере Кобринского укрепления), Северо-западные (на северо-западе Кобринского укрепления) и Южные (на юге Волынского укрепления, на Госпитальном острове). Кстати, некоторые жители Госпитального острова по ночам слышат звуки, похожие на громыхание цепи. Оказалось, существует предание о том, что в стены давно исчезнувшего мужского монастыря заживо замуровали четверых монахов, скованных одной цепью. За какие прегрешения их постигла столь печальная участь — не известно.

На территории крепости создан всемирно известный мемориальный комплекс, включающий в себя главный монумент «Мужество», штык-обелиск, скульптурную композицию «Жажда», площадь церемониалов, три ряда мемориальных плит с захоронениями погибших солдат, руины и уцелевшие сооружения крепости, музей обороны и многое другое.

Помимо крепости, отдельного внимания заслуживают находящиеся по соседству фортификационные сооружения, из которых в туристических целях используется только пятый форт, расположенный в районе Волынка. На самом деле это малая часть всего того, что хранят от непосвящённого взгляда окрестности Бреста.

К примеру, в форте «А», построенном в 1912–1915 гг., рядом с деревней Козловичи, размещён биологический заказник Барбастелла, территорию которого облюбовали летучие мыши. В оборонительных сооружениях сформировался пещерный микроклимат: высокая влажность — до 95 процентов, и плюсовая температура I–5 градусов, благоприятная для зимовки рукокрылых. Зимующая в фортах Брестской крепости популяция летучих мышей является самой многочисленной в Беларуси, а также одной из крупнейших в Европе. Доминирующим видом является широкоушка европейская. Этот вид летучих мышей относится к категории особо уязвимых и охраняется как на территории Беларуси, так и в других странах, внесён в Красный список международного союза охраны природы ЮНЕСКО. Обрели здесь место для зимовки и занесённые в Красную книгу Беларуси кожанок северный, ночница наттерера, а также новые для республики виды — ушан серый и нетопырь пигмей, которые в последние годы перебрались сюда с территории Польши. В последние годы из новых видов на зимовке здесь замечен двухцветный кожан. Весной, после зимовки в более теплых странах Европы, сюда возвращаются нетопырь карлик, лесной нетопырь, ночница водяная. Виды, которые водятся в Беларуси, питаются исключительно насекомыми. Так, одна мышь за вечер может съесть до 50 мух и 500 комаров. Кроме того, летучие мыши являются индикаторами окружающей среды. Они селятся только в экологически благополучных местах.