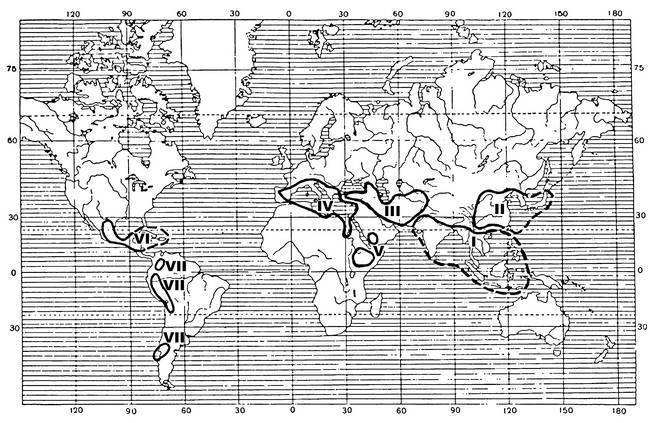

Прежде, чем ответить на этот вопрос, мы сами зададим вопрос читателю. Много ли он видел, скажем, на русских полях и в огородах растений, происходящих из ближайшего леса? По сути – ни одного. Иначе в русском лесу до сих пор росли бы растения, родственные тем, которые выращиваются на русских полях-огородах. Но где у нас лесные родственники самых распространенных на Руси овощей и злаков – ржи, пшеницы, гречихи, ячменя, капусты, репы, огурцов, помидоров и так далее? Ничего подобного в русской природе нет и никогда не было. В русском лесу можно было собирать только грибы и ягоды. Но их-то как раз русские крестьяне, как правило, не сажали, а просто ходили за ними в лес. Дикие же родственники всех русских земледельческих культур растут за многие тысячи километров от России. Принести их домой из леса наши далекие предки никак не могли. См. рис. 5.

Рис. 5. Центры происхождения культурных растений по Н.И. Вавилову [115:1], том 1, с.313. Пояснения: (I) родина 33 % современных культурных растений, в том числе риса, сахарного тростника, многих овощей и плодов; (II) родина 20 % культур – сои, различных видов проса, многих овощей и плодов; (III) родина 14 % культур – ржи, некоторых видов пшеницы, бобовых и почти всех европейских плодов, включая виноград; (IV) родина 11 % культур – маслины, некоторых овощей и кормовых культур; (V) родина 4 % культур – твердых сортов пшеницы, ячменя, люцерны, некоторых зернобобовых, кофейного дерева; (VI) родина 9 % культур – кукурузы, хлопка, некоторых видов фасоли, перца; (VII) родина картофеля и др. См. [115:1], том 1, с. 314–317. Карта взята из [115:1], том 1, с. 313.

Получается одно из двух: либо предки русских крестьян были пришельцами на русской земле, принесшими с собой заморские семена и умение обрабатывать землю, либо же к ним кто-то когда-то приехал издалека и заставил заняться земледелием. Ведь невозможно себе представить, чтобы древние обитатели русских лесов, веками жившие охотой и собирательством, вдруг, в один прекрасный день, решили отправиться за тридевять земель, чтобы привезти оттуда семена диковинных растений. После чего безжалостно выжгли свои родные леса – которые их веками кормили – и рассадили вместо них рожь, пшеницу, капусту и огурцы.

Все сказанное относится не только к России, но и к большинству других мест на Земле. В том числе – к той же Индии, откуда к нам были привезены многие семена.

Ведь нетрудно понять, что суть земледелия заключается не в том, что дикое растение приносится из ближайшего леса, высаживается возле дома и постепенно становится домашним. Нет, земледелец делает нечто совсем другое. Он уничтожает вспашкой родные, приспособленные к местным условиям растения, и высаживает вместо них растения-чужаки, не имеющие родственников поблизости. Иначе, посредством перекрестного опыления высаженные растения скрестились бы со своими дикими родственниками и не позволили бы древнему человеку заняться выведением домашних сортов. И на его поле постоянно рос бы дичок. К чему тогда все его земледельческие усилия? Не легче ли было просто пойти в лес и собрать там готовый урожай, чем пахать, высаживать, сохранять семена, а в итоге получить то же самое, причем – в меньшем количестве?

Не мы первые говорим об этом. Вопрос возник давно. Речь идет об известной исторической «загадке возникновения сельского хозяйства». См., например, статью С. Бовелса, профессора Института Санта-Фе (США), опубликованную в Proceedings of the National Academy of Sciences в 2011 году [1047:1].

Мы воспользуемся здесь статьей А. Склярова «Наследие богов» (газета «На грани невозможного» 14(293) за 2002 год), где в популярной форме изложена суть этой действительно очень интересной проблемы. Подчеркнем, что мы относимся крайне отрицательно к попыткам А. Склярова самостоятельно «решать» подобные вопросы с помощью фантастических домыслов о неких высокоразвитых цивилизациях древности – «атлантах», «инопланетянах» и т. п. Выдумки об атлантах и инопланетянах вредны в первую очередь тем, что «забалтывают» действительно существующую глубинную проблему в скалигеровской истории. Как становится ясно благодаря Новой хронологии, земная цивилизация создавалась путем расширения лишь ОДНОЙ Империи, а не многих независимых империй, как в скалигеровской версии истории. При этом, имперская власть зачастую воспринимались в отдаленных провинциях как власть БОГОВ, высших существ. Тем более, что владыки Великой Империи в XIII–XIV веках, в эпоху ее бурного расширения, действительно обожествлялись, см. нашу книгу «Царь Славян». Это-то и привело к распространению легенд об «атлантах», «гигантах», «инопланетянах» и т. п. Однако саму постановку задачи А. Скляров обрисовал ярко и хорошо. Он пишет:

«Вопрос о том, как и почему первобытные люди перешли от охоты и собирательства к возделыванию земли, считается давно решенным. Вроде бы все ясно: на каком-то этапе рост численности людей на нашей планете привел к тому, что охота и собирательство уже не могли прокормить всех членов первобытной общины, которой оставался единственный выход: освоить земледелие и перейти к оседлому образу жизни. Переход же к земледелию… явился «спусковым крючком» быстрого продвижения человека по пути цивилизации…»

Первыми самыми серьезными «возмутителями спокойствия» стали этнографы, которые обнаружили, что сохранявшиеся первобытные сообщества абсолютно не вписываются в стройную картину, рисуемую политэкономией; более того – в корне противоречат ей.

Прежде всего, была выявлена высочайшая эффективность собирательства: голод для охотников и собирателей не норма, а исключение; на поиск пропитания у них уходит почти в два раза меньше времени, чем у земледельцев; да и занятие их не столь изнурительно… Но ради чего тогда совершается это «жертвоприношение труда»?

Обычно, при анализе перехода к земледелию, мы подсознательно представляем современное развитое сельское хозяйство и как-то забываем, что речь идет об архаичном, примитивном земледелии, которое чрезвычайно трудоемко и малоэффективно…

Скажем, даже в «неокультуренном» состоянии клубнеплоды в десять и более раз превосходят злаки и зернобобовые по урожайности, однако древний человек по каким-то причинам вдруг игнорирует этот факт. При этом первооткрыватель-земледелец почему-то считает, что ему мало трудностей, и еще больше усложняет себе задачу, вводя еще и самую сложную обработку урожая из всех возможных с целой дополнительной индустрией (каменных!) средств производства (речь идет о помоле зерна – Авт.)…

География же древнего земледелия заставляет еще больше усомниться в том, что на переход к нему наших предков подвиг недостаток «кормовой базы». По данным Н. И. Вавилова, земледелие возникло почему-то именно в наиболее изобильных районах Земли, – там, где предпосылок для голода было меньше всего…

Вавилов однозначно приходит к выводу, что утверждение о родине пшеницы в Месопотамии или предположение о родине пшеницы в Центральной Азии не имеют никаких оснований… аналогичная картина «оторванности» культурных видов от регионов распространения их «диких» форм наблюдается еще у целого ряда растений (горох, нут, лен, морковь и т. д.)! Ничего себе парадокс выясняется: на родине «диких» сортов не оказывается следов их окультуривания, которое осуществляется в каком-то другом месте, где «диких» форм уже нет!».

Эта картина усугубляется тем, что, согласно общепринятой версии истории, древний человек не просто перешел к земледелию, а сделал это якобы МНОГОКРАТНО, независимо в разных местах Земли. Причем, удивительно ЕДИНООБРАЗНО. Ведь, если послушать историков, то все древние цивилизации – в Месопотамии, в Индии, в Китае, в Америке и т. д. – возникли независимо друг от друга и независимо перешли к земледелию. Однако, несмотря на все географические и климатические различия, главные основы земледелия почему-то оказались везде одни и те же: выращивание злаков, помол зерна и выпечка хлеба (или лепешек).