Действительно, начиная с первых лет XIX века физикам пришлось включать в область оптики все новые и новые широкие области «невидимых лучей», во множестве которых совершенно поблекла область видимого спектра. Ньютоновский солнечный спектр уходит обоими своими концами, красным и синим, в темноту. Кроется что-нибудь в этой тьме или нет? Глаз там практически ничего не видит.

В 1800 году Гершель произвел очень простой опыт. Он поместил в темноту за красным краем солнечного спектра термометр с зачерненным концом. Оказалось, что термометр очень заметно нагревается, т. е. в этой области есть лучи, не видимые глазом, но вызывающие нагревание. Эти лучи были названы инфракрасными; удалось измерить длины их волн, доказать, что они распространяются с обычной световой скоростью и, следовательно, во всех отношениях соответствуют физическому определению понятия света. Инфракрасные лучи простираются очень далеко. В настоящее время удалось обнаружить лучи с длиной волны примерно в 0,3 мм. Они идут, следовательно, начиная от видимой красной границы в 750 mµ до (по крайней мере) 300 000 mµ. Но и здесь нет предела спектру. Те электрические волны, которые излучаются радиостанциями, также распространяются со скоростью 300 000 км/с и обладают периодичностью; стало быть, и они должны рассматриваться как световые волны. Такие искусственные электрические волны могут быть получены с самыми различными длинами – от десятков километров до долей миллиметра.

Итак, от красной границы спектра можно непрерывно идти до практической бесконечности радиотелеграфных волн. Что делается с другой стороны, за фиолетовой границей? Здесь, по крайней мере от обычных источников света, термометр заметно не нагревается, но если поместить туда фотографическую пластинку, то она при проявлении потемнеет. Так обнаруживаются невидимые ультрафиолетовые лучи. Можно обнаружить их и другими способами. Под действием этих лучей многие тела начинают светиться видимым светом (люминесценция), становятся электропроводными или испускают электроны (фотоэлектричество). Область ультрафиолетовых лучей обычно считают от видимой фиолетовой границы (довольно, впрочем, неопределенной – около 400 mµ) далеко в область коротких волн, по крайней мере до 10 mµ. На этом, впрочем, спектр не кончается; далее следуют лучи, открытые в конце прошлого века Рентгеном и обладающие, как мы теперь знаем, всеми свойствами световых лучей. Они, так же как и ультрафиолетовые лучи, действуют на фотографическую пластинку, вызывают видимую люминесценцию и производят электрические действия. К лучам Рентгена (в соответствии с практическими методами получения) относят волны примерно от 10 до 0,1 mµ. Но и это еще не конец светового спектра. За лучами Рентгена следуют лучи с волнами еще более короткими, так называемые гамма-лучи, испускаемые радием и другими радиоактивными веществами. Нет оснований указать какую-либо границу гамма-лучей. Известны гамма-лучи с длиною волны короче 0,001 mµ.

Рис. 5

Поляризация света при отражении

Можно сказать, что в природе существуют световые лучи со всевозможными длинами волн, начиная от бесконечно больших (практически) до бесконечно малых (также практически). Ничтожный участок видимых лучей (от 400 до 700 mµ) тонет в этом многообразии.

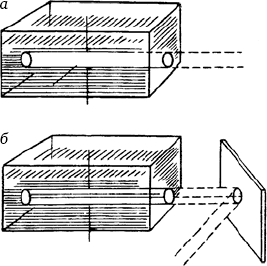

У света есть и другие замечательные свойства, о которых мы пока не говорили. Сделаем такой опыт (рис. 5 а). В стеклянный сосуд нальем слегка взмученную (например, каплей молока) воду и пустим в нее прямой солнечный луч. В такой взмученной воде след пучка света будет ясно виден вследствие рассеивания света частичками. На первый взгляд кажется само собой разумеющимся, что во все стороны свет должен рассеиваться одинаково, будем ли мы смотреть сверху на след пучка или сбоку. В случае прямого (обыкновенного) пучка солнечного света это действительно так.

Теперь сделаем второй опыт. Пустим прямой луч предварительно на стекло под углом примерно 54° (луч перпендикулярен плоскости чертежа), а потом в сосуд с взмученной водой (рис. 5 б). Внимательно осмотрев со всех сторон след светового пучка в сосуде, мы заметим поразительное явление: если смотреть сбоку, рассеяние света очень большое (сравнительно яркая светлая полоса), сверху же нет почти никакого рассеяния, следа пучка в воде не видно. Свет, отраженный от зеркала, получил новое, очень странное свойство: вверх и вниз он не действует, а действует только в стороны. В поперечном сечении пучка появляются преимущественные направления действия, возникает полярность. Подобно тому как в палочном магните максимум действия идет по линии, соединяющей полюсы магнита, а в направлении, отвесном к этой линии, действия почти нет, так и здесь наибольшее действие света сосредоточивается в горизонтальном направлении. Описываемое свойство света (но в более сложном случае так называемого двойного лучепреломления исландского шпата) было впервые названо Ньютоном, по аналогии с магнитом, поляризацией света. В обыкновенном пучке света присутствует смесь лучей, поляризованных во всевозможных направлениях; поэтому поляризация и не обнаруживается. При отражении от стекла преимущественно отражаются лучи с определенной поляризацией, поэтому последняя становится заметной. Свойством поляризации обладают не только видимые лучи, но вообще все лучи, которые мы называем световыми, начиная от радиолучей и до лучей гамма.

Глаз у большинства людей не отличает поляризованного света от неполяризованного. Примерно 25–30 % людей обладают этим свойством, хотя почти никогда об этом и не подозревают. При наблюдении поверхности, излучающей поляризованный свет, такие люди могут заметить в середине поля зрения полоску слабого желто-лимонного цвета, имеющую вид слегка изогнутого снопа колосьев. Если плоскость поляризации света поворачивается, то одновременно поворачивается и указанная полоска в глазу. При некоторых положениях Солнца на небе свечение неба, возникающее вследствие рассеяния солнечных лучей в атмосфере, оказывается сильно поляризованным, и тогда человек, обладающий названной способностью, видит на фоне неба слабую желтую снопообразную полоску.

Редким примером тонкой наблюдательности великого художника могут служить строки из «Юности» Л. Н. Толстого, в которых он, по-видимому, совершенно не подозревая физического смысла явления, в 1855 году, в то время, когда и в науке оно было известно немногим (оно впервые описано в 1846 году Гайдингером), с полной ясностью описал желтое поляризационное пятнышко на фоне неба. В XXXII главе «Юности» можно прочесть такие строки: «…я невольно оставляю книгу и вглядываюсь в растворенную дверь балкона, в кудрявые висячие ветви высоких берез, на которых уже заходит вечерняя тень, и в чистое небо, на котором, как смотришь пристально, вдруг показывается как будто пыльное желтоватое пятнышко и снова исчезает».

Очень рекомендуем читателю проверить свои глаза и постараться заметить желтую поляризационную полоску на небе. Таким образом можно убедиться, по крайней мере некоторым из читателей, что их глаза обладают свойством, о котором они ранее не знали. Наблюдение лучше производить в свете, отраженном от стекла, задняя поверхность которого зачернена. Под некоторым углом падения и отражения такая пластинка довольно значительно поляризует свет.

За последние десятилетия найдены способы массового изготовления сколь угодно больших прозрачных пленок, полностью поляризующих свет. Один из видов такого «поляроида» изготовляется на основе пластической массы – винилового алкоголя. Тонкая пленка винилового алкоголя, натянутая в одном направлении, подвергается действию паров йода и после этого приобретает свойство полностью поляризовать свет. В настоящее время поляроиды широко применяются в лабораторной практике, в технике, в области фотографии. Если посмотреть на любую освещенную поверхность, на небо, на стену через поляроид, то всегда будет видна желтая сноповидная полоска, если только глаза наблюдателя обладают соответствующим свойством. При повороте поляроида полоска тоже вращается.