В этой стратегии поиска, однако, существовала, по крайней мере, одна проблема. В 1966 г. рентгеновские телескопы были еще чрезвычайно примитивны.

8.5. Предложенный Зельдовичем и Новиковым способ поиска черных дыр. Звездный ветер, дующий с поверхности звезды-спутника, захватывается гравитацией черной дыры. Потоки газов, из которых состоит звездный ветер, огибают черную дыру в противоположных направлениях и сталкиваются с образованием резкого ударного фронта, где нагреваются до температуры в миллионы градусов и испускают рентгеновское излучение. Оптические телескопы должны видеть звезду, обращающуюся вокруг тяжелого темного объекта. Рентгеновские телескопы должны увидеть от этого объекта рентгеновское излучение

Поиск

Для астронома недостаток рентгеновских лучей состоит в том, что они не могут проникать через земную атмосферу. (Для людей это достоинство, поскольку рентгеновские лучи вызывают рак и мутации.)

К счастью, физики-экспериментаторы с широким кругозором из Военно-морской исследовательской лаборатории США, под руководством Герберта Фридмана, с 1940 г. работали над тем, чтобы заложить основы космической рентгеновской астрономии. Фридман и его коллеги вскоре после второй мировой войны начали исследовать Солнце, запуская приборы на захваченных немецких ракетах V-2 (Фау-2). Фридман описал их первый запуск 28 июня 1946 г., когда на носу ракеты был установлен спектрограф для изучения ультрафиолетового излучения Солнца. (Поскольку ультрафиолетовые лучи, как и рентгеновские, не могут проникнуть через атмосферу Земли.) На короткое время взлетев над атмосферой и собрав данные, «ракета в соответствии с расчетом вернулась на Землю носом вниз, зарывшись в огромном кратере примерно в 80 футов в диаметре и 30 футов глубиной. Несколько недель, проведенных в раскопках, позволили обнаружить лишь маленькую кучку неидентифицируемых обломков; все обстояло так, будто при столкновении ракета испарилась».

Так неудачно начав, но благодаря изобретательности, настойчивости и напряженной работе Фридмана и других, ультрафиолетовая и рентгеновская астрономия, шаг за шагом, стала приносить свои плоды. К 1949 г. Фридман и его коллеги для изучения рентгеновского излучения Солнца запускали счетчики Гейгера на ракетах Фау-2. К концу 1950-х, Фридман с коллегами, устанавливая счетчики на ракетах теперь уже американского производства — Аэроби (Аэропчела), исследовали ультрафиолетовое излучение не только от Солнца, но и от звезд. Но рентгеновские лучи — дело другое. Каждую секунду Солнце обрушивает около 1 миллиона рентгеновских квантов на каждый квадратный сантиметр счетчиков Гейгера, и поэтому детектировать его рентгеновское излучение относительно несложно. Однако, как показывают теоретические оценки, самая яркая рентгеновская звезда будет в 1 миллиард раз слабее Солнца. Для того чтобы обнаружить такое слабое излучение, требовались детекторы в 10 миллионов раз чувствительнее тех, которые запускал Фридман в 1958 г. Такое усовершенствование, хотя и весьма существенное, все же не было невозможным.

К 1962 г. детекторы были улучшены в 10 000 раз. Осталось добиться тысячекратного выигрыша в чувствительности, и под впечатлением достижений группы Фридмана в соревнование включились другие исследователи. Одна из команд, руководимая Риккардо Джиаккони, станет грозным конкурентом.

Странным образом, успех Джиаккони мог бы разделить Зельдович. В 1961 г. Советский Союз неожиданно прервал взаимный советско-американский трехлетний мораторий на испытание ядерного оружия, испытав самую мощную бомбу, которую когда-либо взрывал человек, — бомбу, разработанную на Объекте группами Зельдовича и Сахарова (глава 6). Американцы в панике начали подготовку новых собственных испытаний. Они должны были стать первыми американскими ядерными испытаниями эры орбитальных космических полетов. Впервые открывалась возможность измерить из космоса рентгеновское и гамма излучение, а также частицы высокой энергии, образующиеся при ядерном взрыве. Такие измерения были необходимы для того, чтобы отслеживать дальнейшие советские испытания бомб. Однако чтобы провести такие измерения в ходе предстоящей американской серии испытаний, требовалась форсированная программа. Организация и руководство были поручены Джиаккони, двадцативосьмилетнему физику-экспериментатору из частной компании Американская наука и техника (Кембридж, штат Массачусетс), недавно начавшему разработку и запуск в космос детекторов рентгеновского излучения, подобных фридмановским.

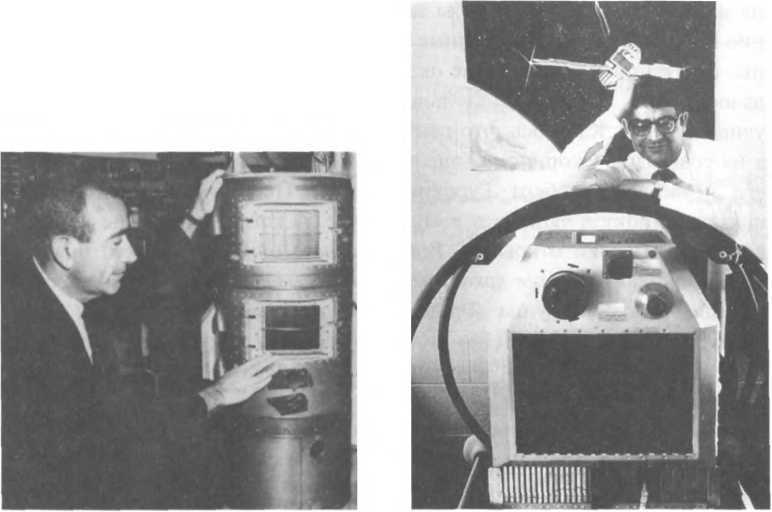

Слева: Герберт Фридман, примерно в то время, когда его группой было открыто рентгеновское излучение Солнца. Справа: Риккардо Джиаккони, примерно тогда, когда его группа открыла первую рентгеновскую звезду. [Слева: предоставлено Военно-морской исследовательской лабораторией США; справа: предоставлено Р. Джиаккони]

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов предоставили Джиаккони все требуемые средства, но мало времени. Менее чем за год он расширил свою группу рентгеновской астрономии, первоначально состоявшую из шести человек, введя в нее семьдесят новых участников, разработал, изготовил и испытал множество приборов слежения за взрывами военного назначения, запустив их в космос, достигнув 95-процентного успеха, на двадцати четырех ракетах и шести спутниках. Этот опыт сформировал из костяка его группы верную, знающую и высоко квалифицированную команду, идеально подходящую для того, чтобы обойти всех конкурентов в создании рентгеновской астрономии.

Временная команда Джиаккони сделала свои первые шаги в астрономии, начав с поиска рентгеновского излучения Луны, используя детектор, сделанный по образцу фридмановского, и как и Фридман, запустив его на ракете Аэроби. Их ракета, запущенная в Вайт-Сэндз, Нью-Мексико, за одну минуту до полуночи 18 июня 1962 г., быстро набрала высоту 230 километров, а затем упала назад на Землю. В течение 350 секунд она находилась за пределами земной атмосферы, на высоте достаточной, чтобы зарегистрировать рентгеновское излучение Луны. Данные, переданные на Землю телеметрией, были загадочны: рентгеновское излучение оказалось значительно сильнее, чем ожидалось. При более внимательном изучении данные показались еще удивительней. Казалось, что рентгеновское излучение шло не от Луны, а из созвездия Скорпиона (рис. 8.6б). Два месяца Джиаккони и члены его команды (Герберт Гурский, Франк Паолини и Бруно Росси) искали ошибку в данных и в аппаратуре. А когда таковой не нашлось, объявили о своем открытии. Впервые была обнаружена рентгеновская звезда, в 5000 раз более яркая, чем предсказывали астрофизики. Десятью месяцами позже группа Фридмана подтвердила открытие, и звезде было дано имя Sco Х-1 (1 — потому что самая яркая; X — потому что источник Х-лучей[88]; Sco — по латинскому названию созвездия Скорпиона — Scorpius).

Почему ошиблись теоретики? Как получилось, что они в 5000 раз недооценили силу космического рентгеновского излучения? Они неверно полагали, что на небе в рентгеновском диапазоне будут преобладать объекты, уже известные по оптическим наблюдениям — такие объекты, как Луна, планеты и обычные звезды, слабые источники рентгеновских лучей. Однако Sco Х-1 и другие вскоре открытые рентгеновские звезды не были подобны ранее наблюдавшимся объектам. Они являлись нейтронными звездами и черными дырами, захватывающими газ у нормальных звезд-спутников и нагревающими его до высоких температур, как это вскоре предположат Зельдович и Новиков (рис. 8.5 сверху). Для того чтобы показать, что такова в действительности природа наблюдаемых рентгеновских звезд, однако, потребовалось еще десятилетие работы рука об руку таких экспериментаторов, как Фридман и Джиаккони, и таких теоретиков, как Зельдович и Новиков.