Сингулярность — это область, в которой (в соответствии с законами общей теории относительности) кривизна пространства-времени становится бесконечно большой, и само пространство-время перестает существовать. Поскольку кривизна пространства-времени характеризуется приливными силами гравитации (глава 2), сингулярность представляет собой также область бесконечно больших приливных сил гравитации, т. е. область, где гравитация бесконечно вытягивает все объекты вдоль некоторого направления и бесконечно сжимает их вдоль другого.

Можно вообразить, что существует много разных типов сингулярностей пространства-времени, каждая со своими особенностями приливного расширения и сжатия. С несколькими из них мы познакомимся в этой главе.

Сингулярность, предсказанная в расчетах Оппенгеймера — Снайдера, относится к достаточно простым. Ее силы приливной гравитации подобны земным, лунным или солнечным, т. е. это те же самые силы, которые вызывают приливы и отливы земных океанов (Врезка 2.5): сингулярность растягивает все объекты в радиальном направлении (по направлению к ней и от нее) и сжимает их в поперечном направлении.

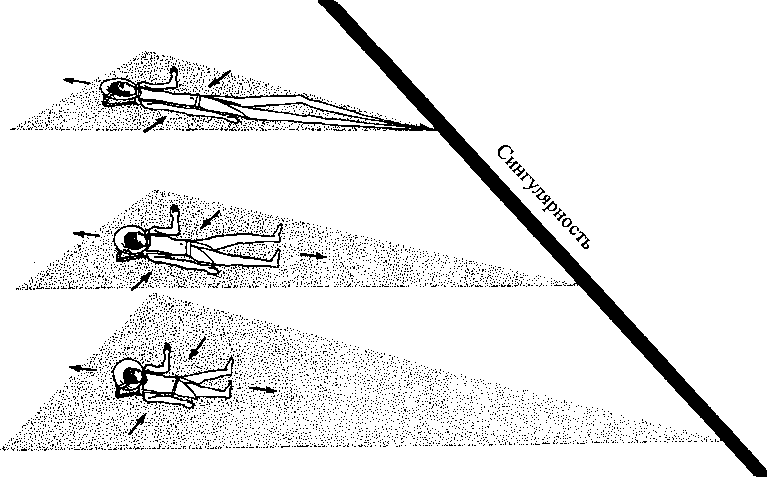

Представьте астронавта, падающего ногами вниз в черную дыру, которая описывается уравнениями Оппенгеймера и Снайдера. Чем больше черная дыра, тем дольше он сможет выжить; поэтому, чтобы он жил как можно дольше, представим себе, что дыра относится к самым большим ядрам квазаров (глава 9): 10 миллиардов солнечных масс. В некоторый момент падающий астронавт пересекает горизонт событий и влетает в черную дыру; в этот момент до его смерти остается 20 часов, но он все еще слишком далек от сингулярности и не чувствует ее приливной гравитации. Астронавт падает все быстрее и быстрее, все ближе и ближе он подходит к сингулярности; при этом приливные силы гравитации становятся все сильнее и сильнее, и за одну секунду до сингулярности он начинает чувствовать, как вытягиваются его ноги и голова и сжимается туловище по бокам (нижняя картинка на рис. 13.1). Вначале это растяжение и сжатие несильно беспокоят его, но, продолжая нарастать, за несколько сотых долей секунды до сингулярности (средняя часть рисунка) становятся такими сильными, что кости и мягкие ткани человека не выдерживают. Его тело разрывается, и он погибает. В последнюю сотую долю секунды растяжение и сжатие еще более растут и, когда астронавт достигает сингулярности, они становятся бесконечно большими; вначале его ноги, затем туловище, а потом голова бесконечно растягиваются, и в соответствии с законами общей теории относительности астронавт сливается с сингулярностью и становится ее частью.

13.1. Эта пространственно-временная диаграмма показывает, как в соответствии с расчетами Оппенгеймера — Снайдера происходит падение астронавта в сингулярность в центре черной дыры. Астронавт падает ногами вперед. Как и на всех предыдущих диаграммах (например, рис. 6.7), одно пространственное измерение отсутствует; из-за этого астронавт выглядит двумерным, а не трехмерным, как на самом деле. Сингулярность здесь имеет вид наклонной прямой (в отличие от вертикального положения на рис. 6.7 и во Врезке 12.1); ось времени направлена вверх, а ось пространства — по горизонтали. Пространство и время на этом рисунке — это собственные пространство и время астронавта; на рис. 6.7 и во Врезке 12.1 речь шла о пространстве и времени Финкельштейна

Астронавт не может пройти через сингулярность и выйти на другой ее стороне; согласно общей теории относительности, у сингулярности нет «другой стороны». Пространство и время по отдельности, а также пространственно-временные категории прекращают свое существование в сингулярности. Сингулярность — это острый край, похожий на край листа бумаги. Бумага кончается на краю; пространство-время кончается в сингулярности. Но и сингулярность кончается. Муравей может доползти по бумаге до края и вернуться обратно, но ничего не может вернуться из сингулярности; астронавты, частицы, волны — все, что попадает в нее, согласно законам общей теории относительности Эйнштейна, моментально уничтожается.

Из рис. 13.1 механизм разрушения не становится полностью понятным, поскольку рисунок игнорирует кривизну пространства. На самом деле, когда тело астронавта достигает сингулярности, оно растягива-ется до бесконечности и сплющивается до нулевого размера в поперечном направлении. Чрезвычайно большая кривизна пространства возле сингулярности приводит к тому, что тело астронавта становится бесконечно длинным, но при этом его голова не высовывается за горизонт событий. Голова и ноги втягиваются в сингулярность, но между ними — бесконечность.

Не только астронавт испытывает бесконечное растяжение и сжатие вблизи сингулярности; в соответствии с уравнениями Оппенгеймера-Снайдера бесконечно растягиваются и сжимаются все формы материи, даже отдельные атомы, а также электроны, протоны и нейтроны, которые их составляют, даже кварки, которые входят в состав протонов и нейтронов.

Существует ли для астронавта какая-то возможность избежать этого бесконечного растяжения и сжатия? Нет, после того как он пересекает горизонт событий, шансов у него не остается. В любом месте под горизонтом событий, согласно уравнениям Оппенгеймера — Снайдера, силы гравитации настолько сильны (пространство-время так сильно деформировано), что само время (время для всех) втекает в сингулярность.[130] Поскольку астронавт, как и все остальное, неуклонно движется вперед во времени, он втягивается вместе с потоком времени в сингулярность. Неважно, что он делает, неважно, какую мощность развивают его ракетные двигатели, — он не может избежать бесконечного растяжения и сжатия, которые поджидают его у сингулярности.

* * *

Всякий раз, когда физики сталкиваются с тем, что их уравнения приводят к бесконечности, они начинают в них сомневаться. Мы полагаем, что в реальной Вселенной едва ли возможна настоящая бесконечность. Следовательно, почти всегда бесконечность есть признак ошибки.

Бесконечное растяжение и сжатие в сингулярности не были исключением. Те немногие физики, которые были знакомы с работами Оппенгеймера и Снайдера, опубликованными в 1950-х годах и в начале 1960-х годов, единодушно решили, что с уравнениями что-то не так. Но вскоре единодушие кончилось.

13.2. (То же, что на рис. 6.3.) Слева: Физические явления, происходящие с реальной звездой во время схлопывания. Справа: Идеализированная модель Оппенгеймера и Снайдера схлопывания звезды. Подробности см. в главе 6

Одна группа ученых под руководством Джона Уилера пришла к тому мнению, что бесконечные растяжение и сжатие недвусмысленно свидетельствуют о том, что законы общей теории относительности не действуют внутри черных дыр — в конечной точке эволюции звезд после их схлопывания. Уилер настаивал на том, что законы квантовой механики должны препятствовать появлению бесконечных сил приливной гравитации; но каким именно образом? Чтобы ответить на этот вопрос, считал Уилер, необходимо объединить законы квантовой механики с законами приливной гравитации, т. е. с эйнштейновскими общерелятивистскими законами в искривленном пространстве-времени. Детище этого слияния — законы квантовой гравитации и будут управлять сингулярностью, провозгласил Уилер. Эти новые законы сотворят новые физические явления внутри черной дыры, явления, с которыми мы никогда не сталкивались прежде.

Вторая группа ученых под руководством Исаака Марковича Халатникова и Евгения Михайловича Лифшица (сотрудники московской научно-исследовательской группы Льва Ландау) увидела в бесконечном растяжении и сжатии предупреждение, что идеализированной модели схлопывающейся звезды Оппенгеймера и Снайдера нельзя доверять. Вспомним, что Оппенгеймер и Снайдер положили основным условием в своих расчетах, что звезда должна быть идеально сферической и невращающейся; что она имеет однородную плотность и нулевое давление; что у нее нет ударных волн, она не выбрасывает материю и не испускает никакого излучения (рис. 13.2). Халатников и Лифшиц предположили, что сингулярность возникает вследствие сделанной идеализации. Реальная звезда отличается незначительными, случайными деформациями (неоднородностями формы, скорости, плотности и давления), которые при ее коллапсе увеличиваются и останавливают коллапс до образования сингулярности. Халатников с Лифшицем также утверждали, что случайные деформации не дадут развиться схлопыванию в Большом хрусте и таким образом спасут от сингулярности всю нашу Вселенную.