Император Александр II со второй супругой Екатериной Долгорукойи детьми

6. Чрезвычайно важное геополитическое значение с точки зрения размещения летней резиденции имело присутствие на Крымском полуострове агрессивно или нейтрально настроенных коренных этнических групп населения, среди которых преобладали так называемые крымские татары, греки-туркофоны, урумы и караимы. Крымские татары как самостоятельный этнос сформировались в Крыму в XIII–XVII веках. Историческим ядром крымско-татарского этноса являются тюркские племена из кипчако-огузской группы, осевшие в Крыму, которые смешались с местными потомками гуннов, хазар, печенегов, а также представителями дотюркского населения Крыма. После окончания Крымской войны (1853—25.02.1856) начался массовый исход в Турцию крымских татар (около 198 тысяч человек) и принудительное выселение русской военной администрацией понтийских греков-эллино-фонов и урумов в Приазовье. «Освободившееся» место под крымским солнцем, по желанию русской царской администрации, должны были занять православные болгары, приглашенные на постоянное местожительство из Турции, как специалисты аграрного сектора по выращиванию винограда, бахчевых и фруктов. Тем не менее к концу 70-х годов XIX века в Крыму основное население все-таки составляли именно крымские татары, примерно 127 тысяч человек.

Несмотря на активное заселение Крыма после 1958 года украинцами из Малороссии и русскими из южных регионов Российской империи, кипчако-огузский этнос активно сопротивлялся ассимиляции и в целом сохранил враждебное отношение к царскому правительству вплоть до начала 80-х годов XIX века. Несмотря на мелкие вооруженные восстания и активное противодействие царской администрации во всех областях жизни, крымские татары не пытались повернуть вспять историю и вырезать поголовно всех русских во главе с императором, находящимся в Ливадии лишь по одной простой причине. Русская армия и в дальнейшем административные органы Российской империи, ставшие единственно правомочными на территории Крыма с 1856 года, не пытались разрушить уклад жизни татар, и в том числе совершенно не имели претензии к их мусульманскому вероисповеданию. И этот неоспоримый факт терпимого отношения к присутствию мечетей на земле Крыма татары очень ценили, не сделав с 1856 по 1917 год ни одного вооруженного нападения на царскую чету, хотя могли это совершить многократно.

Как известно, впоследствии главным врагом у Александра II стали террористические организации «Земля и воля» и «Народная воля», а не «страшные и кровожадные крымские татары» из Бахчисарая. Примечательно, что крымские татары в период с 1917 по 1941 год получили от СССР чрезвычайно широкие права по выборам в местные органы самоуправления, им построили школы с преподаванием на родном языке и многое другое. Однако при приходе в ноябре 1941 года немецких войск на Крымский полуостров и последующей оккупации, большая часть крымско-татарского населения поддержала агрессора по причине массового открытия мечетей и разрешения исполнения религиозных обрядов.

Гипотетически можно сейчас предположить, что если бы царская администрация с 1856 года стала активно бороться с мусульманством в Крыму, то получила «на выходе» крупномасштабную партизанскую войну, где имение Ливадия долго не просуществовало. Царской администрации, лично Александру II и главе Третьего отделения В.И. Долгорукову, а после П.А. Шувалову хватило ума не сносить мечети и не обращать крымских татар в православие. Более того, начиная с сентября 1862 года в Императорском конвое был учрежден Крымско-татарский эскадрон для охраны четы Романовых и лично Александра II. В мае 1863 года после упразднения крымско-татарского эскадрона в состав конвоя вошла команда лейб-гвардии крымских татар. Замечу, что в декабре 1891 года данное формирование из крымских татар было тихо и без лишней огласки расформировано.

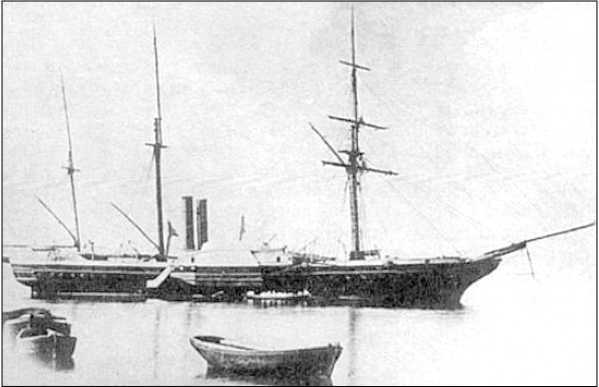

7. Особое значение в охране царской четы в Крыму, после покупки летней резиденции в Ливадии, стал иметь российский флот, базирующийся в бухтах Севастополя. В 1857 году российское правительство утвердило первую после Крымской войны судостроительную программу сроком на двадцать лет. Согласно этой программе планировалась постройка: для Балтийского моря – 153 винтовых кораблей (18 линейных, 12 фрегатов, 14 корветов, 100 канонерских лодок и 9 колесных пароходов); для Черного моря (с учетом ограничений, обусловленных Парижским договором) – 15 винтовых кораблей (6 корветов и 9 транспортов) и 4 колесных пароходов; для Тихого океана – 20 винтовых кораблей (6 корветов, 6 клиперов, 5 пароходов, 2 транспортов и шхуны). Фактически, кроме самой акватории Черного моря и Крымского полуострова, Черноморский флот был обязан в дни пребывания царской четы на отдыхе в Ливадии нести охрану и круглосуточное дежурство на ялтинском рейде, для чего из севастопольской эскадры выделялось три винтовых парохода, две канонерские лодки и императорская яхта «Тигр».

Царская яхта «Тигр» на рейде Севастополя. 1869 год

В связи с запретом иметь России военный флот на Черном море согласно Парижскому миру было «высочайше повелено… не ставя на пароходе «Тигр» артиллерии и заделав обшивками пушечные порты, считать его императорской яхтой и под яхтенным флагом вывести для плавания по Черному морю». Интересно, что, хотя яхта «Тигр» числилась в составе Черноморского флота 14 лет (до 1872 года), о плаваниях на ней царской семьи сведений почти не сохранилось, кроме упоминания о переходе в августе 1861 года Александра II с семьей из Севастополя в свое новое имение Ливадию. Художник А.П. Боголюбов писал: «…пришла пора его высочеству оставлять Ливадию, а потому, распрощавшись, мы поместились на военный пароход «Тигр», весьма плохую царскую яхту, и отбыли в Севастополь».

8. Стратегически важным и крайне необходимым для безопасного размещения царской резиденции в Ливадии стало строительство портовых сооружений в Ялте, так как императора Александра II с его семьей начиная с 1866 года до места отдыха можно было доставить или гужевым транспортом, или на судне по Черному морю. Замечу, что после

Крымской войны начали появляться различные проекты строительства железной дороги, способной связать полуостров с Большой землей. Однако реализовать задуманное удалось только в 1875 году, когда московским купцом и промышленником Петром Губониным был построен участок железной дороги от станции Лозовой (современная Харьковская область) до Севастополя. Дорогу длиной в 665 км построили за 4 года. До 1875 года император с семьей от Санкт-Петербурга до Ливадии добирался двумя путями. Первый предполагал достаточно «короткий» путь от столицы империи до Москвы на поезде по железной дороге (открыта в 1855 году), затем на карете до Таганрога, а от этого порта на Азовском море через Керченский пролив на судне до Ялты. Второй путь, более продолжительный, предусматривал как промежуточный пункт город-порт Николаев. Путешествия в Крым для слабой здоровьем императрицы Марии Александровны были очень утомительными. Для нее старались спланировать как можно более «спокойный» маршрут, чтобы большая его часть проходила по железной дороге и по воде. Так, в 1866 году Мария Александровна выехала в Крым из Царского Села 11 сентября. Маршрут проходил следующим образом: на лошадях от Царского Села до станции Саблино и далее по железной дороге до Москвы. Затем на лошадях до города-порта Николаева, через Тулу, Орел и Полтаву. От Николаева по Черному морю на судне до Ялты. От нее по грунтовому шоссе до имения Ливадия. Весь маршрут протяженностью 2328 верст занял семь дней.

За 37 лет до прибытия царской четы в Ливадию, в 1829 году, по инициативе генерал-губернатора Новороссийского края и Бессарабской губернии графа М.С. Воронцова в Ялте начинается строительство каменного мола для защиты бухты от штормовых волн. 1 августа (14 августа по новому стилю) 1833 года в торжественной обстановке был заложен первый каменный блок в «корень будущего мола каменного». Этот день считается днем рождения Ялтинского порта. Строительство первой очереди портовых сооружений заканчивается в 1837 году. Одновременно начинается бурный рост поселка вокруг порта, который заселяют преимущественно переселенцы из Малороссии. Указом императора Николая I от 23 марта (4 апреля) Ялте присваивается статус уездного города. Дважды осенне-зимние штормы разрушали построенные молы и часть портовых сооружений в Ялте, пока в 1887 году не приступили к строительству капитального каменного мола и набережной под общим руководством инженер-генерал-майора в отставке, гидростроителя, замечательного краеведа, жителя Ялты Александра Львовича Бертье-Делагарда. Строительство продолжалось до 1890 года. Впоследствии, опять под руководством А.Л. Бертье-Делагарда, мол и набережная города были удлинены, количество причалов увеличено, порт и город приобретают знакомый нам вид. В 1866 году, из-за отсутствия нормальных причальных сооружений, и в последующие годы Александр II и его семья вынуждены были причаливать сначала на судне к двухпалубному дебаркадеру, от которого добирались до берега на паровом рейдовом катере.