Колесо Фортуны. Codex Buranus. MS Clm 4660. f1r. XIII в. Баварская государственная библиотека

Фортуна. Эскиз для шпалеры. Франция. XVI в. (MS Français 244616 f55r). Национальная библиотека Франции, Париж

В начале XVII в. фламандский художник луи Финсон, развивая этот ход мысли, написал «Аллегорию первоэлементов», пребывающих в вечном борении и перетекании друг в друга: «смерть воды – земли рождение, смерть воды – воздуха рождение, смерть воздуха – огня рождение, и наоборот».[18] Художник изобразил четыре тела – два женских: девушка и старуха, и два мужских: юноша и старец – они сплелись в кольцо, и кольцо это вращает некая внешняя сила, своего рода космический вихрь бытия – по сути, перед зрителем Колесо Фортуны, но – антропоподобное и напрямую соотнесенное с четырьмя стихиями (ил. 5).

Четыре темперамента и четыре стихии. Л. Тёрнейссер. «Quinta essentia». Лейпциг. 1574. S. CLXII

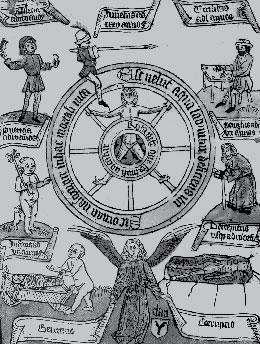

Постепенно образ Колеса Фортуны начинал все больше и больше восприниматься как универсальная метафора круговорота всего сущего, за счет этого обрастая дополнительными ассоциациями. В XV в. появляются изображения Колеса Жизни, вращение которого иллюстрирует становление человека, от рождения до могилы.

Именно с этим рядом представлений связан монолог Жака из комедии Шекспира «Как вам это понравится» (Акт II, сцена 7):

В нем женщины, мужчины – все актеры.

У них свои есть выходы, уходы,

И каждый не одну играет роль.

Семь действий в пьесе той. Сперва младенец,

Ревущий горько на руках у мамки…

Потом плаксивый школьник с книжной сумкой,

С лицом румяным, нехотя, улиткой

Ползущий в школу. А затем любовник,

Вздыхающий, как печь, с балладой грустной

В честь брови милой. А затем солдат,

Чья речь всегда проклятьями полна,

Обросший бородой, как леопард,

Ревнивый к чести, забияка в ссоре,

Готовый славу бренную искать

Хоть в пушечном жерле. Затем судья

С брюшком округлым, где каплун запрятан,

Со строгим взором, стриженой бородкой,

Шаблонных правил и сентенций кладезь, —

Так он играет роль. Шестой же возраст —

Уж это будет тощий Панталоне,

В очках, в туфлях, у пояса – кошель,

В штанах, что с юности берег, широких

Для ног иссохших; мужественный голос

Сменяется опять дискантом детским:

Пищит, как флейта… А последний акт,

Конец всей этой странной, сложной пьесы —

Второе детство, полузабытье:

Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего.

(Пер. Т. Щепкиной-Куперник)

Колесо Жизни, именуемое Фортуной. Гравюра на дереве. 1460. Британская библиотека, Лондон

Семь возрастов человека, упоминаемых здесь, соотносятся с семью планетами (так: солдат – Марс, любовник – Венера, судья – Юпитер, старик – Сатурн). Медик и астролог Генри Кафф, озвучивая типичные представления той эпохи о взаимоотношении планет и периодов человеческой жизни, писал, что «наше пребывание в этом мире делится на семь сроков, и астрологами каждому из них приписана своя планета-управитель; наше детство отдано мягкому и влажному наставничеству Луны: она окутывает нас нежным влиянием, столь благоприятным для всего, что еще только должно созреть; в подростковый период над нами властвует Меркурий, склоняя нас к занятиям спортом, беседам и учению; Венера ведет нас в годы, когда пышным цветом распускается в нас сладострастие; благодаря животворному воздействию Солнца переходим мы от желания простых наслаждений к возвышенным и взвешенным суждениям о мире. Марсу, суровому богу войны, положены свои пределы, вступая в которые, мы научаемся новому: придав нам храбрости и оттачивая наш дух, прежде вялый и слабый, он заставляет нас исполниться дерзости свершений и искать поле битвы; в зрелом возрасте благодаря воздействию Юпитера мы обретаем устойчивость и постоянство, а они – залог важности и солидности; в дряхлом и согбенном возрасте, протекающем под неблагоприятным влиянием Сатурна, планеты, качество которой – сухость, мы вынуждены испить чащу горькой немощи, вызванной неистовством обрушившихся на нас болезней и старческим слабоумием».[19]

Сама же шекспировская формула «Весь мир – театр» была лишь артикуляцией общих мест эпохи, остро ощущавшей хрупкость и ненадежность любой ситуации. Но само это ощущение порождало и иное: человек начала Нового времени чувствовал необходимость «хорошо играть» на подмостках судьбы:

Что наша жизнь? – Комедия о страсти.

Бравурна увертюра в первой части.

Утроба материнская – гримерка

Комедиантов слишком расторопных.

Подмостки – мир, и зритель в сей юдоли —

Господь, – шельмует за незнанье роли.

Как занавес после спектакля – тьма

Могилы ждет, бесстрастно-холодна.

И вот, фиглярствуя, идем мы до конца.

Но в миг последний – маску прочь с лица.

(Пер. А. Нестерова)

И яркость образов Шекспира и Кристофера Марло не в последнюю очередь связана с тем, что жизнь эпохи была насквозь пропитана театральностью.

Именно поэтому королева Елизавета в начале ее царствования, когда Парламент требовал от нее замужества – ибо только рождение наследника гарантировало стабильность Короны, могла демонстративно поднять свою руку с коронационным кольцом и сказать: «Вы требуете замужества – я замужем: за моим королевством». Именно поэтому сэр Уолтер Рэли во время казни на замечание палача о том, что он неправильно положил голову на плаху, ответил – громко, чтобы слышно было присутствующим: «Не важно, куда обращена голова, главное, чтобы душа была обращена правильно». И строки того же Уолтера Рэли в «Истории мира», посвященные судьбе, будут звучать несколько иначе, если учесть, что написаны они в заключении в Тауэре, где он содержался более 10 лет – каждый день ожидая возможной казни: его смертный приговор не был отменен, но лишь отложен исполнением на неопределенный срок. Рэли пишет: «Помыслим же о Боге, ибо Он есть автор всех трагедий, что написаны для нас, и Он раздает нам роли, которые назначено нам играть; распределяя их, Он беспристрастен и не ведает снисхождения даже к могущественнейшим из владык этого мира; так, Дарию была дана роль Императора, восседающего на троне величайшего из царств – и самого жалкого из попрошаек, того, кто вынужден молить врага своего о глотке воды, дабы утолить жажду перед смертью; Баязиду на заре дня дана была власть над всей империей Турок, а на закате того же дня он, поверженный, служил скамеечкой, на которой покоились ступни Тамерлана[20]<…>. Почему же прочие, которые лишь черви по сравнению с этими великими, должны жаловаться? Как еще относиться к нелепостям этого мира, если не считать, что всякая перемена судьбы на сцене сего великого театра есть не что иное, как смена костюмов. Ибо представляясь то одним, то другим, каждый человек имеет всего лишь одно одеяние, поистине принадлежащее ему, – собственную кожу, и в этом все актеры равны… Помыслим же о Смерти, которая является в конце пьесы, отнимая все, что обрел человек – за счет благорасположения Фортуны, или Силой: безумием было бы, когда рушится все земное, обладание которым сопряжено лишь со скорбью, пытаться спасти данное нам…»[21]