После 28-верстного перехода по однообразной местности мы достигли юго– восточного угла плоскогорья и тут на урочище Чоган-обо, месте летней стоянки одного из наших пограничных отрядов, расположились на ночлег.

С урочища Чоган-обо мы должны были следовать в китайские пределы горами, окаймляющими Чиликтинское плоскогорье с востока, чтобы выйти на высокую равнину Кобу, вдоль которой идет дорога в г. Булун-Тохой. Избрав для нашего пути проход Кергентас, как наиболее удобный, мы выступили рано утром 19 мая.

Проход представляет широкую поперечную долину с крутыми склонами по бокам, покрытыми местами травянистой растительностью, а дно, орошаемое ручьем Кергентас, по богатству своей флоры далеко оставляет за собой бедную в этом отношении Чиликтинскую равнину. На окрестных горах весьма редко встречались обнажения, да и то исключительно твердых пород, в виде небольших, уединенных гольцов или тонких гребней, венчающих некоторые горные вершины. На соседних горных склонах поминутно появлялись сурки, боязливо посматривавшие на нас и быстро прятавшиеся при нашем приближении в свои глубокие норы, которых тут везде было множество.

Сделав 25-верстный переход, мы остановились на ночлег на берегу того же ручья Кергентас. Едва успели поставить юрты, как партия наших казаков с ведрами в руках отправилась на ближайшую отлогость отливать сурков из нор водой, но, несмотря на все усилия, им не удалось выгнать ни одного зверька, хотя воды для этой цели было израсходовано по крайней мере ведер около ста.

Флора окрестных горных вершин отличалась уже альпийским характером, несмотря на то что мы еще не достигли высшей точки перевала. В лощинах кое-где росла редкими рощами сибирская лиственница – единственная хвойная порода по всей горной стране, растущая только в высоких областях Саура и в горной группе, которую мы пересекали.

На следующий день, поднимаясь постепенно, мы достигли высшей точки перевала, высоту которой, к сожалению, не пришлось измерить по случаю сильного ветра. Но, судя по характеру флоры, абсолютная высота этой точки во всяком случае не должна быть менее 9500 футов и лишь весьма немного уступает высоте наиболее выдающихся вершин поднятия. Температура здесь была так низка, что мы порядочно прозябли, а на окрестных горных вершинах виднелись кое-где снежные пятна.

От высшей точки перевала, отмеченной пограничным знаком, местность сначала постепенно, а потом быстро падает к востоку, так что нам часто приходилось спускаться по крутым склонам, и мы скоро достигли плоского предгорья, с которого сошли на равнину Кобу.

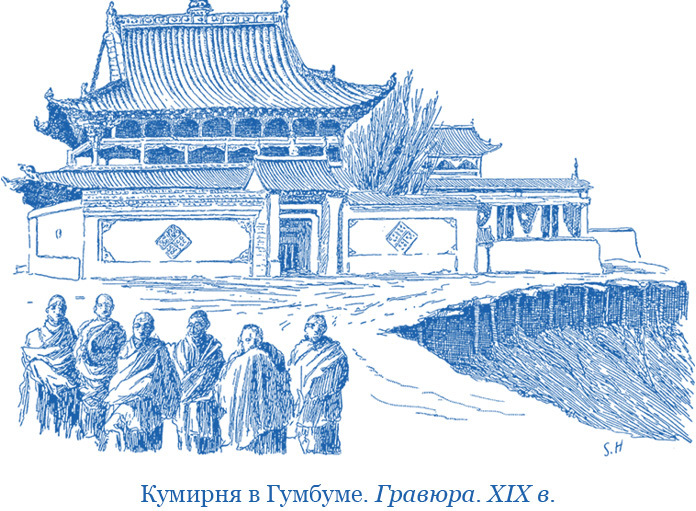

Местность, на которой мы раскинули наш бивуак, представляла обширную зеленеющую равнину, обильно орошенную источниками, наполняющими ее почву до того, что она местами становится болотистой. Среди этой равнины, прорезанной несколькими рукавами бурной речки Джемен-кул, стоит ламаистская кумирня, воздвигнутая торгоутским князем Матэнем, ставка которого находится верстах в двух к северо-западу от этой кумирни. По имени своего созидателя она и называется кумирней Матэня.

Тут же около храма стоит несколько маленьких домиков, в которых постоянно живут монахи в числе от 6 до 10 человек. В этот монастырь стекаются в праздники толпы пилигримов из окрестных стран и приносят немало даров, на счет которых и проживают преимущественно монахи. Сама кумирня состоит из квадратного, около 25 сажен в стороне, здания, сложенного из превосходного китайского кирпича. Здание имеет два этажа, из которых нижний служит собственно храмом, а верхний деревянный, надстроенный уступом в виде мезонина, составляет особое помещение, дополняющее храм.

Большие створчатые с затейливой резьбою ворота ведут во внутренность кумирни, куда через единственное окно едва проникает дневной свет. Потолок этого сумрачного святилища поддерживается множеством деревянных четырехугольных колонн, выкрашенных желтою краской. Вдоль стен везде устроены возвышения вроде широких лавок, уставленные сплошь кумирами, деревянными и металлическими различной величины и в разных позах, начиная с человеческого роста и даже более и кончая маленькими, вроде кукол, бурханчиками, как их называют у нас.

На некоторых надеты шелковые одежды, принесенные, по словам сопровождавшего нас монаха, в дар поклонниками. У стены, напротив дверей, на особом возвышении помещается главный бог – медный бюст в поясную величину, изображающий женщину с правильными, красивыми чертами лица. Перед этим бюстом устроен небольшой жертвенник, на котором горит несколько неугасимых лампад и помещаются медные чашечки с хлебными зернами, а перед жертвенником на полу – жаровня для курения фимиама.

В верхнем этаже, состоящем из одной только комнаты с перегородкой, развешены по стенам картины религиозного содержания. Все эти картины печатаны частью на бумаге, частью на тонких шелковых тканях с соответствующими содержанию надписями. На одной из них с заглавием «Дорога в рай» изображен аллегорически трудный путь, которым должен следовать человек в своей земной жизни, чтобы приблизиться к божеству и достигнуть вечного блаженства за гробом.

Поблизости кумирни устроен особый притвор, предназначенный, по словам проводника-монаха, для больных женщин. Это небольшая комната, внутри которой приспособлено к вращению нечто вроде витрины с картинами религиозного содержания, приводимой в движение самими молящимися, которые, взявшись за рукояти, ходят вокруг, читают молитвы и распевают гимны.

Вечернее богослужение, на котором нам удалось присутствовать, не представляло ничего особенно замечательного. Трое лам, сопровождаемые 5 или 6 молодыми монахами, войдя вместе с нами в храм, приблизились к жертвеннику и пали ниц. Потом один из них, уже старик, зажег еще несколько лампад, кроме горевших на жертвеннике, достал откуда-то книгу и начал читать, стоя перед жертвенником, своим старческим голосом, как-то болезненно отзывавшимся в ушах.

По временам он останавливался, чтобы дать хору из 3 молодых монахов, стоявших с правой стороны и несколько позади, исполнить подобающее песнопение, сопровождавшееся каждый раз мерными ударами двух больших железных тарелок – так называемых «цам-цам», которыми бряцал четвертый монах. Потом он снова начинал читать, и в этом заключалось все богослужение, продолжавшееся не более получаса.

Кумирня, или, точнее, монастырь Матэня, кроме своего религиозного значения, служит средоточием путей и потому представляет самый оживленный пункт в этой части китайских владений. Через этот пункт проходит пикетная дорога из Булун-Тохоя в Чугучак, направляющаяся от кумирни на запад горами в Баймурзинский проход, а также дорога в Зайсанский пост через проход Кергентас и, наконец, кратчайший путь в г. Гучен, до которого отсюда около 20 дней ходу.

Этот последний направляется сначала по долине р. Кобук, а потом идет по пустынной маловодной местности, пересекая, в 100 верстах не доходя Гучена, широкую, верст в 60, полосу зыбучих песков. Караваны могут следовать по этой дороге только зимой, да и то не беспрепятственно, а в летнее время она, по недостатку подножного корма и в особенности воды, считается не только неудобной, но положительно опасной для караванного движения.

Даже одиночные всадники, хорошо знакомые с этой местностью, редко отваживаются в летние жары пересекать ее. Колодцы и родники с хорошей водой встречаются на этом пути редко и отстоят друг от друга на 50–80 верст (в одном месте нет воды на пространстве 100 верст). Притом, вследствие однообразия местности, их может отыскать только опытный проводник, без которого очень легко заблудиться и погибнуть в такой пустыне.

В этой-то пустынной местности и преимущественно в песках, по единогласному свидетельству туземцев-торгоутов, живут дикие верблюды. Их видели неоднократно и наши киргизы, ходившие зимой 1875/76 г. с хлебными караванами прямой дорогой в г. Гучен. Они ходят там стадами от 10 до 50 особей. Весной самцы, по словам очевидцев, бывают очень свирепы: завидев вблизи человека, они бросаются на него, и если тот безоружен и не успеет вовремя скрыться, то подвергается опасности быть убитым.