Перевалив гигантский хребет Бурхан-Будда, вступили на плоскогорье Тибета и вскоре достигли котловины Одон-Тала, в которой лежат истоки Желтой реки. «Давнишние наши стремления увенчались успехом: мы видели теперь воочию таинственную колыбель великой китайской реки и пили воду из ее истоков. Радости нашей не было конца»…

Здесь пробыли довольно долго: исследовали упомянутые истоки, окружающие хребты и вершины, водораздел Желтой и Голубой рек и частью верховье последней.

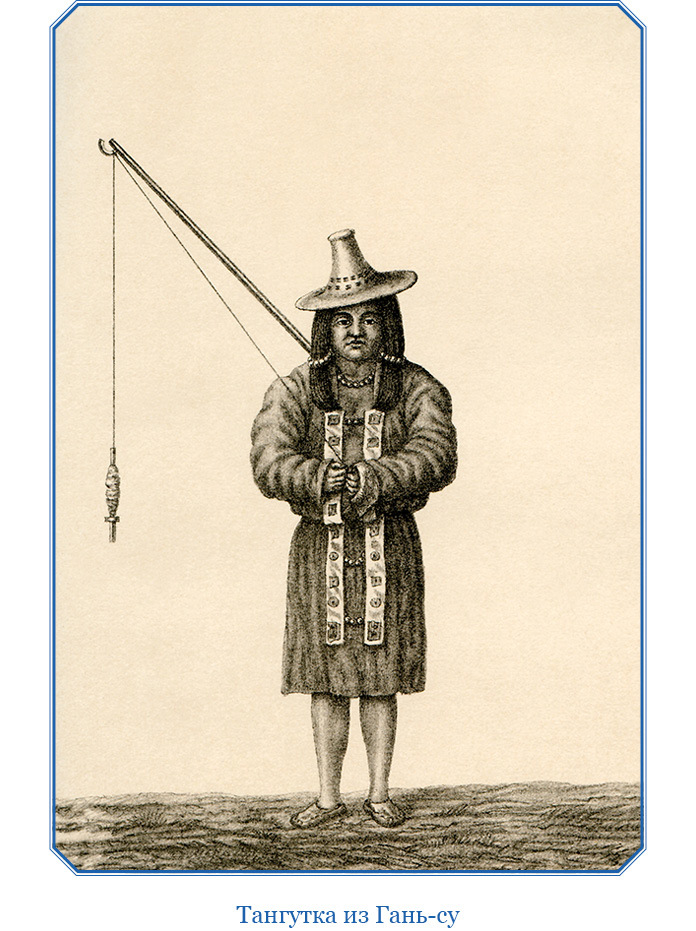

За время пребывания в этих местностях экспедиция два раза подверглась нападению разбойничьих племен тангутов и голыков. В первый раз два конных отряда атаковали бивуак, но были отбиты с уроном. Эта неудача не заставила их отказаться от своего намерения; тогда Пржевальский решился сам атаковать их лагерь. Человек триста высыпало навстречу четырнадцати путешественникам (остальные семь находились в складочном пункте на северной окраине Тибета), но, едва подпустив их на выстрел, повскакивали на коней и пустились наутек.

Другой раз человек 300 конных тангутов атаковали стоянку Пржевальского на берегу открытого им озера Русского.

«Гулко застучали по влажной глинистой почве копыта коней, частоколом замелькали длинные пики всадников, по встречному ветру развевались их суконные плащи и длинные черные волосы… Словно туча неслась на нас эта орда, дикая, кровожадная… С каждым мгновением резче и резче выделялись силуэты коней и всадников… А на другой стороне, впереди нашего бивуака, молча с прицеленными винтовками стояла наша маленькая кучка – четырнадцать человек, для которых не было иного исхода, как смерть или победа…».

Нападающие были встречены залпами, но продолжали скакать, и только когда их начальник, под которым была убита лошадь, побежал назад, – вся шайка, не доскакав до бивуака менее 200 шагов, повернула в сторону и спряталась за ближайший увал. Тут они спешились и открыли пальбу по путешественникам, стоявшим на ровном месте. Тогда, оставив на бивуаке шестерых, Пржевальский отправился выбивать тангутов из их убежища. Последние встретили их пальбой, которая, впрочем, скоро затихла, и, когда нападающие взобрались на увал, оказалось, что тангуты бросили свою позицию и скрылись за следующим увалом. Но и отсюда они были выбиты; а в то же время другой отряд, бросившийся на бивуак, был отражен оставшимся в нем поручиком Роборовским с пятью казаками.

На этом битва и кончилась; тангуты, потеряв более 30 человек убитыми и ранеными, уже не решались более нападать на путешественников.

Закончив исследование этой части Тибета, Пржевальский вернулся к складу, а оттуда двинулся в дальнейший путь, через Цайдам к Лоб-нору и далее через пустыню Восточного Туркестана к нашей границе с Китаем. Вся эта часть путешествия изобиловала географическими открытиями: были нанесены на карту горные хребты, вечно заснеженные вершины, озера, оазисы Цайдама и Восточного Туркестана. Путешествие затруднялось каверзами местных китайских властей, которые запрещали населению сноситься с экспедицией, портили дороги на ее пути, угоняли верблюдов и лошадей и т. п. Причиной этих каверз была ненависть к китайцам туземного населения, которое даже обращалось к Пржевальскому с предложением восстать против своих властителей и перейти в подданство России.

Тем не менее экспедиция двигалась вполне успешно и 29 октября 1886 года достигла нашей границы, откуда отправилась в город Караколь (ныне Пржевальск).

* * *

Путешествие продолжалось более двух лет. Исследованы были истоки Желтой реки, завершено и дополнено исследование Цайдама, Лобнорского бассейна и колоссальной системы Куэнь-Луня.

За эту экспедицию Пржевальский получил чин генерал-майора, пенсия его была увеличена до 1800 рублей.

Так отнеслось правительство; ученый мир – русский и иностранный – также не замедлил выразить свое одобрение славному путешественнику. Открытый им хребет Загадочный был назван хребтом Пржевальского, Шведское Географическое Общество назначило ему свою высшую награду – медаль «Вега», Общество землеведения в Лейпциге, Академия в Галле избрали его почетным членом и так далее.

О публике и говорить нечего. «Пребываю еще в Петербурге, – писал он вскоре по возвращении, – и мучаюсь несказанно; не говоря уже про различные чтения, официальные торжества, мне просто невозможно пройти ста шагов по улице, – сейчас узнают, и пошла писать история, с разными расспросами, приветствиями и тому подобное».

* * *

Четвертое путешествие было последним путешествием Пржевальского. Подведем же итоги всех его экспедиций. Что сделано Пржевальским для науки?

Как мы уже говорили, поприщем его исследований было Центральноазиатское плоскогорье, которое он последовательно изучил в его наименее известных частях. В этой области провел он 9 лет, 2 месяца и 27 дней, пройдя в своих экспедициях более 30 тысяч верст. Крупнейшими из его географических открытий были: исследование горной системы Куэнь-Луня, хребтов Северного Тибета, бассейнов Лоб-нора и Куку-нора и истоков Желтой реки.

Вдоль северной окраины Тибета тянется колоссальная система горных хребтов Куэнь-Луня, «становой хребет» Азии по выражению Рихтгофена. До исследований Пржевальского она была известна только по имени и изображалась в виде почти прямой черты; благодаря его экспедициям «прямолинейный Куэнь-Лунь точно ожил, выяснились его важнейшие изгибы, он расчленился на отдельные хребты, связанные горными узлами и разъединенные глубокими долинами».

Открытие хребта Алтын-таг сразу выяснило общее очертание Тибетской ограды, имеющей вид отлогой дуги, изогнутой к северу. Затем были исследованы восточная часть системы (Нань-шань), в которой Пржевальским открыты хребты Северно– и Южно-Тэтунгский, Южно-Кукунорский, Гумбольдта и Риттера; центральный Куэнь-Лунь, колоссальное сплетение хребтов, до Пржевальского абсолютно неизвестных (Бурхан-Будда, Го-Шили, Толай, Шуга и Хоросай, хребты Марко Поло, Торай, Гарынга, хребты Колумба и Цайдамский, хребты Пржевальского, Московский и Тогуз-Дабан), и западный Куэнь-Лунь, состоящий из хребтов Русского, Кэрийского и гор Текелик-Таг. В этих хребтах нередки отдельные вечно заснеженные вершины, одетые грандиозными ледниками, как например, гора Царя-Освободителя, горы: Кремль, Джинри, гора Шапка Мономаха и др.

Таким образом, заполнилось огромное пространство от Памира до истоков Желтой реки; загадочная область, с давних пор интересовавшая географов и подававшая повод к разнообразным, более или менее произвольным гипотезам относительно вида поверхности внутренней Азии.

Исследование северной части Тибета – также одно из крупнейших географических открытий нашего времени. Пржевальский дал общее описание этого плоскогорья – единственного в мире по высоте и громадности, – открыл и исследовал ряд хребтов, разбросанных по нем (хребет Куку-Шили и его продолжение Баян Хара, хребет Думбуре, Конгин, Тан-Ла и отдельные снеговые вершины Джома, Дарзы, Меду-кун), и открытием вечно снеговой группы Самтын-Кансыр сомкнул свои исследования с английскими, указав на связь Северно-Тибетских гор с Трансгималайскими.

Озеро Лоб-нор было им исследовано в двух путешествиях. Пржевальский определил его истинное положение, форму, величину; нанес на карту его притоки, из коих один, Черчен-Дарья, до него был вовсе неизвестен, а другой, Тарим, образующий своими разветвлениями и рукавами довольно сложную сеть, изображался неверно.

Обширное озеро Куку-нор, известное дотоле лишь по преданиям, принадлежит теперь к числу наиболее известных азиатских озер. Как и Лоб-нор, оно представляет остаток когда-то огромного бассейна, существовавшего еще в недавнюю геологическую эпоху.