В редком «тронном» изображении Дмитрий Солунский предстает как небесный покровитель земного владыки – великого князя Всеволода; об этом свидетельствуют княжеский венец на его голове и полуобнаженный меч (святой словно готовится вручить его Всеволоду как символ его княжеского достоинства). Перед нами торжественный и величавый образ идеального правителя и воина-защитника.

Богоматерь Великая Панагия (Оранта). Первая треть XIII в. Ярославль. Государственная Третьяковская галерея, Москва

В данном образе соединились два иконографических типа Богоматери. «Оранта» (от лат. «орант» – «молящийся») – изображение Богоматери с молитвенно воздетыми руками. «Панагия» (в переводе с греческого «Всесвятая») – Богоматерь с медальоном на груди с изображением Младенца Спаса Эммануила, символизирующим жертву – тело Христово. Монументальная фигура Богоматери с разведенными руками напоминает потир – богослужебный сосуд, на дне которого находится просфора (символ тела Христова). Светлый, сияющий колорит в письме ликов, обилие сусального золота в фоне и драпировках одежды представляют Богородицу с Младенцем как явление в мир Божественного света.

Икона была обнаружена реставраторами в 1919 году в одной из кладовых Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле, поэтому ее нередко называют «Ярославская Оранта». Предполагают, что она была исполнена для Спасо-Преображенского собора, заложенного в 1216 году.

Богоматерь Владимирская. Первая треть XII в. Константинополь. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Икона Владимирской Богоматери была привезена в Киев из Византии. В 1155 году князь Андрей Боголюбский перевез икону в Успенский собор Владимира, где она прославилась многочисленными чудесами, уцелела во время монголо-татарского разорения. Во время нашествия Тамерлана 26 августа 1395 года икону торжественно перенесли в Москву, и в этот же день Тамерлан из-за охватившего его страха и трепета отказался от сражения и ушел за пределы России. Владимирская Богоматерь – один из самых совершенных образцов иконографического типа «Умиление». Мария бережно поддерживает Младенца Иисуса правой рукой, а он льнет к матери, обнимая ее за шею и прижимаясь к ее щеке. Их объятия – прообраз полноты Божественной любви, высшим воплощением которой является жертва, принесенная Христом для спасения людей. Огромные проникновенные глаза Богоматери полны «нездешней» любви и вечной, «надмирной» скорби, они устремлены к людям, ждущим помощи, защиты, спасения.

Богоматерь Владимирская. Фрагмент

ФЕОФАН ГРЕК (?). Богоматерь Донская. 1380–1390‑е. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Исследователи полагают, что эта икона исполнена Феофаном Греком – выдающимся византийским мастером, много работавшим на Руси. В облике Богоматери и льнущего к ней Младенца смягчена традиционная византийская суровость. Энергия световых бликов на лике Богоматери преображает живопись, создавая образ совершенной духовной красоты, наполненной сиянием Божественной славы. Образ преображенного горнего мира усиливался утраченным золотым фоном и сверкающими золотыми нимбами. По церковному преданию, перед этой иконой молился Дмитрий Донской в преддверии Куликовской битвы, отсюда и ее название. Сегодня многие исследователи полагают, что икона была написана для Успенского собора Коломны позднее, около 1392 года. По историческим источникам, к иконе обращался Иван Грозный, отправляясь в поход на Казань. С заступничеством иконы (после молитвы царя Федора Ивановича) связывали спасение Москвы от набега крымских татар хана Казы-Гирея в 1591 году.

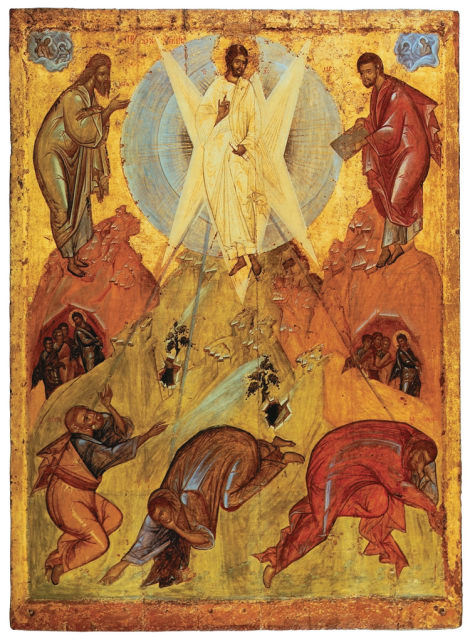

МАСТЕР КРУГА ФЕОФАНА ГРЕКА. Преображение. Ок. 1403. Москва. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Согласно Евангелию, Христос с тремя учениками (Петром, Иаковом и Иоанном) взошел на гору Фавор и «преобразился» перед ними – явил свою Божественную природу: «и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф., 17:1–9). Ему явились пророки Илия и Моисей, а с небес раздался глас: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф., 17:1–9). Ученики, увидев это, сильно испугались и пали ниц. Иисус же коснулся их, велел встать и не бояться.

В иконе искусно объединены сцены, происходившие в разное время. Слева Христос с учениками восходит на гору. В верхней части иконы изображены Христос в ореоле светоносного мистического Фаворского света в момент чудесного преображения и пророки. Внизу упавшие ниц апостолы закрываются от ослепительного Божественного света, справа Христос, успокоив учеников, спускается с ними с горы.

МАСТЕР КРУГА ФЕОФАНА ГРЕКА. Преображение. Фрагмент

Борис и Глеб с житием. Вторая половина XIV в. Москва. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Борис и Глеб, младшие сыновья киевского князя Владимира, вскоре после смерти отца были вероломно убиты по приказу их старшего сводного брата Святополка, который хотел завоевать киевский престол. Они стали первыми русскими святыми, канонизированными Русской православной церковью в 1071 году. Образы братьев в среднике иконы отличают просветленность и ясность, их лики наполнены «совершенной» любовью, которая «изгоняет страх». В клеймах представлены сцены из жития Бориса и Глеба, где на основе нескольких летописных и литературных источников рассказывается об их «погублении» и о бесславной кончине коварного Святополка, который был побежден Ярославом Мудрым и провалился в разверзшуюся землю «меж чехи и ляхи».

Чудо Георгия о змие. Начало XV в. Новгород. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

По византийской версии легенды, св. Георгий, направляясь в Каппадокию, увидел плачущую царевну. Она рассказала ему, что рядом с ее родным городом появился страшный змей, который требует себе в жертву детей горожан. И теперь очередь дошла до нее – царской дочери. Св. Георгий, осенив себя крестным знамением и призвав Господа, устремился на змея, и «ударив змея с силою в гортань, поразил его и прижал к земле; конь же святого попирал змея ногами». После чего Георгий велел царевне связать змея поясом и вести в город. Жители города, пораженные свершившимся чудом, приняли христианскую веру. На замечательной иконе новгородской школы св. Георгий предстает во всем «небесном» великолепии: его плащ эффектно развевается за спиной, белый конь встает на дыбы и топчет змея, копье, как молния, рассекает воздух, пронзая пасть чудовища. Наверху справа в голубом сегменте Господь благословляет святого на битву. Впечатление яркого торжества добра над злом довершается ярко-красным фоном иконы.

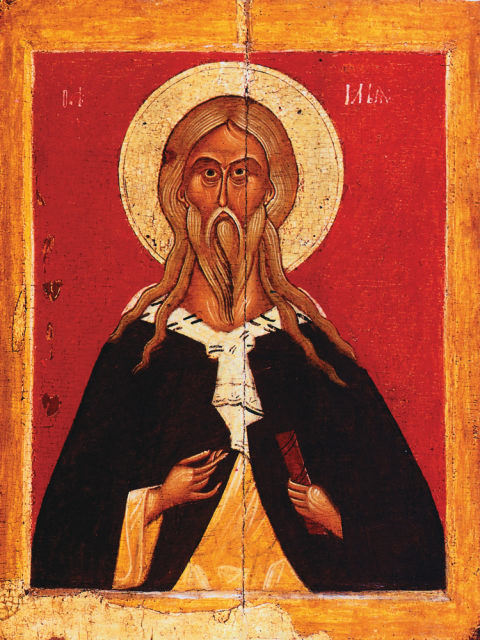

Илья-пророк. Середина XV. Новгород. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Новгородцы почитали ветхозаветного пророка Илью как могучего громовержца, наделенного сверхъестественными способностями повелевать силами природы, и как аскета, истового служителя воле Божьей и Боговидца.