Эпоха плейстоцена, на протяжении которой человек развивался в рамках своей культуры палеолита, охватывала период геологической истории Земли, когда по крайней мере четыре огромных ледника поочередно то наступали, то отступали. Временами эти ледники покрывали до трети нынешней территории суши. В позднем плейстоцене, во время последнего оледенения Европы, культура человека каменного века достигла высокого уровня. Пик развития культуры верхнего палеолита приходится на период между –30 000 и –10 000, в котором встречаются самые ранние из известных образцов искусства доисторического человека. Несмотря на отсутствие какого-либо значительного объема данных о доисторическом прошлом человека, его искусство, классически простое и эстетичное, перекидывает прочный культурный мостик из прошлого в настоящее и дает материал для поиска современным человеком своих исторических корней.

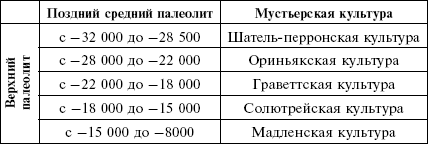

В XIX веке хронология доисторического прошлого человека основывалась на простой тройной системе каменного, бронзового и железного веков, учитывающей последовательное использование этих материалов для изготовления оружия и инструментов. Каменный век подразделялся на три части: палеолит, мезолит и неолит, или старокаменный, среднекаменный и новокаменный века. С поздних викторианских времен, когда верхний палеолит был включен в общую древнюю историю, эти культурные разделы предоставляли удобные хронологические даты, с которыми можно было увязывать различные идеи и теории.

Принято считать, что верхний палеолит в Британии длился с с. –50 – 30 000 до с. –12 000; мезолит с с. –12 000 до –4000, а неолит с с. –4000 до с. –2000. В других случаях демаркационная линия между мезолитом и неолитом может быть отодвинута на несколько тысячелетий назад.

Последующие достижения археологии, однако, показали несовершенство этой упрощенной схемы последовательности культур. Со временем эта трехвековая система была переработана в сложную и взаимосвязанную хронологию, которая делает панораму древней истории Европы менее сфокусированной. К счастью, для установления соотносительной хронологии мы все еще можем вернуться к неразмытой и четкой картине культур верхнего палеолита и мезолита, проследив ее на характерных особенностях пещер и каменных жилищ Северо-Западной Франции (см. ниже).

В еще более упрощенном виде история человека выражена в двойной картинке, где человек сначала предстает перед нами охотником и собирателем, а затем, с. –10 000, скотоводом и землепашцем. Иногда эти два периода называют стадией собирания пищи палеолита и стадией выращивания пищи неолита. Переход от охоты и собирательства к земледелию имел большое значение для астрологических наблюдений. Именно распространение земледелия и выращивание урожая вызвали потребность в точных календарных устройствах, подсказывающих человеку, когда лучше сеять и убирать урожай.

Часто возникает вопрос: обладал ли древний человек врожденной способностью использовать небесные светила для ориентации, подобно некоторым видам животных?

Некоторые виды птиц безошибочно ориентируются по звездам, но эта врожденная способность, похоже, сформировалась под воздействием эволюционных факторов, связанных с воспроизводством потомства и сезонным наличием пищи. Многие птицы мигрируют на тысячи километров, а некоторые даже из субарктических в субантарктические регионы и обратно. Голуби, как выяснилось, обладают врожденной способностью как дистанционного, так и целевого ориентирования. Для этого они могут использовать либо звезды на ночном небе, либо Солнце или линии магнитного поля Земли, в зависимости от того, какой механизм полезней для них в конкретной ситуации.

В ее биологическом смысле ориентация необходима всем живым существам, но у древних людей, похоже, не было особых эволюционных стимулов для развития способностей к навигации на длительные расстояния, как в случае с птицами, рыбами и морскими млекопитающими, поскольку миграции человека были весьма ограничены в географическом смысле. Но в то же время примитивный человек обладал некоторыми навыками определять нужное направление[3].

Исследования неопримитивных обществ, таких как аборигены Австралии и особенно полинезийцы, позволили понять, как эти народы используют Солнце, Луну и звезды в практических целях. Не обладая письменностью, инструментами или картами, полинезийцы создали сложную систему навигации, которая превосходила аналогичную систему европейцев, впервые встретившихся с ними. Это ни в коей мере не было интуитивным искусством ориентации, то была система, созданная методом проб и ошибок и используемая для трансокеанической навигации, поскольку их предки впервые отправились путешествовать по Тихому океану еще в начале первого тысячелетия до н. э.

Капитан Кук, сам блестящий навигатор, был восхищен умением аборигенов и записал в своем судовом журнале: «Эти люди плавают в этих морях от острова к острову на несколько сотен лье, днем компасом им служит Солнце, а ночью – Луна и звезды. Они знают названия всех звезд и в какой части неба те появятся на горизонте, они также знают время их ежегодного появления и исчезновения настолько точно, что европейским астрономам даже трудно в это поверить».

Полезно помнить об этой доказанной способности неопримитивного человека и быть готовым встретиться с возможностью того, что европейские неолитические сообщества (и даже ранние сообщества верхнего палеолита) тоже могли пользоваться Солнцем, Луной и звездами.

Вполне можно предположить, что Homo sapiens сохранил в себе биологические следы ритма, связанные с лунными приливами. Он унаследовал это от своих далеких предков – рыб. Обращение Земли по отношению к Луне происходит за 24 часа 50 минут. Луна вращается вокруг Земли, обеспечивая различные условия освещения и приливов, за 29,5 дня, в то время как Земля и Луна обращаются вокруг Солнца примерно за 365 1/4 дня. Благодаря этим дифференциальным воздействиям эволюция человека и животных подчинялась дневным и сезонным (краткосрочным и долгосрочным) изменениям, и биологически человек адаптировался к этим ритмичным космическим воздействиям еще задолго до того, как смог сделать первые шаги к их осмысленному пониманию.

Вряд ли можно считать простым совпадением тот факт, что женский менструальный период совпадает с месячными интервалами лунного цикла. Следует, однако, признать, что этот менструальный цикл сейчас расширился в обе стороны от интервала (в экстремальных случаях от 20 до 120 дней), и женский цикл, как таковой, более не совпадает с фазами луны, но это ни в коей мере не отрицает вероятность связи его эволюционного происхождения с данной временной структурой.

Успешное размножение некоторых морских существ зависит от ритмов приливов и вариаций ночного освещения. Женские особи атлантического огненного червя откладывают яйца, а мужские особи оплодотворяют их в течение продиктованного Луной 18-часового отрезка времени. Такое происходит раз в месяц перед последней четвертью Луны. Весьма наблюдательный Аристотель отмечал набухание яичников морских орхидей во время полной Луны. Среди наземных животных сексуальный цикл зайцев, которые в мифологии давно ассоциируются с Луной, регулируется фазами Луны. Работы советских биологов показали, что если врожденный сексуальный цикл зайцев совпадает с периодом новой Луны (темные ночи), то это может радикально расстроить их сексуальный процесс и значительным образом повлиять на стерильность.

Тот факт, что человек, страдающий психическими расстройствами, сохраняет некоторую связь с периодическими движениями Луны, до сих пор отражается в наплыве пациентов психиатрических больниц в период полной Луны. В XVIII и XIX веках в медицинских лекциях порой много говорилось о взаимосвязи заболеваний с лунными изменениями. Доклад некоего Ричарда Мида «О воздействиях Солнца и Луны на тела животных» был типичен для данного жанра, в котором подобные случаи описывались довольно живо: «…Девушка нормального, здорового телосложения чувствовала себя хорошо несколько дней, но во время полной Луны у нее снова случился сильный припадок, после которого болезнь обострялась постоянно и регулярно в соответствии с морскими приливами. Она всегда безмолвно лежала в течение всего периода прилива и выздоравливала во время отлива».