Ещё одно крайне удобное и многозначное орудие коммуникации – выражение «сумимасэн». Используете его, когда за что-то извиняетесь (что соответствует английскому I am sorry), и когда привлекаете внимание незнакомого человека (английская аналогия Excuse me), и даже когда благодарите. Например, когда я в дальнейшем обзавёлся велосипедом и был вынужден вблизи достопримечательностей искать специальную парковку (неправильно припаркованный велосипед будет неминуемо убран, а вам придётся его разыскивать и платить штраф, так что лучше позаботиться о выборе места заранее), я смело подкатывал к стоявшему поблизости охраннику или полицейскому и просто спрашивал:

– Сумимасэн, паркинг?

И обязательно получал исчерпывающий ответ, сопровождаемый красноречивыми жестами – от указания, куда именно нужно завернуть, до резкого «ноу паркинг».

Ещё два слова, которые стоит знать, чтобы в общих чертах понимать, чего от вас хотят (сами вы можете ими никогда и не воспользоваться, но услышите наверняка), это «дозо» и «кудасай». Они оба означают наше «пожалуйста», только дозо используется при выражении приглашения типа «проходите, пожалуйста» самостоятельно, а кудасай обычно сопровождает какой-нибудь императив вроде табетэ кудасай (выпейте, пожалуйста).

Конечно, неплохо также знать слова «да» (хай) и «нет» (ие). Ие в японском используется гораздо реже, чем «нет» – в русском. Чтобы вы сразу поняли, что я имею в виду, возьмём для примера такой наш типичный диалог:

– Ну, ты как, пойдёшь?

– Неа.

Если бы то же самое говорили японцы, он выглядел бы следующим образом:

– Ты пойдёшь?

– Я не пойду.

То есть несогласие было бы выражено не коротким «нет», а постановкой всей глагольной конструкции в отрицательную форму.

– Икимас ка?

– Икимасэн.

Вывод легко сделать самостоятельно.

Что касается хай в значении «да», то обычно им слушатели сопровождают речь говорящего (с непременным кивком). Помню, мой отец умилялся этой японской черте.

– Ты ему что-то говоришь, а он тебе «да, да, да». Но если ты потом спросишь: «Ну так как, вы согласны», он на полном серьёзе может ответить «Нет, конечно».

На самом деле, когда вы говорите хай собеседнику, это означает нечто вроде «Я вас слышу», не более. Если же вы действительно хотите сказать «да», то лучше это сделать при помощи фразы Хай со дэс или просто Со дэс.

Найти общий язык можно везде и всегда

Выучите приведенные выше словосочетания, и я вас уверяю, что вам они очень пригодятся. По поводу всего остального богатства японского языка можете не переживать. Если вам захочется поразить японца, спросив дорогу или сделав заказ в ресторане, что ж, можете воспользоваться многочисленными разговорниками. Только по своему опыту скажу: если вы владеете английским и знаете вышеупомянутые слова, большего от «белых» здесь никто не ждёт. Мне, чтобы уточнить, как куда-нибудь проехать, вполне хватало сумимасэн и максимально правильного произнесения названия нужного места.

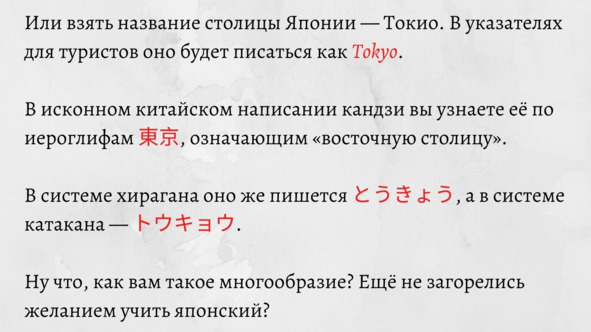

Раз уж мы тут затронули тему японского языка как такового, а путь с девятого этажа до первого постоянно прерываем остановками, вежливыми охаё и поклонами с улыбками, давайте бросим взгляд на рекламные и информационные проспекты, украшающие кабину лифта. Здесь мы неминуемо столкнёмся с японскими иероглифами. Которые, если присмотреться, отличаются и от корейских, и даже от китайских. Хотя изначально последних в японский язык было позаимствовано порядка 60 000. Они составили корневую основу японского письма, которая получила название «кандзи». Однако если китайцам достаточно знать иероглифы, японская речь изобилует всяческими приставками и окончаниями, которые китайскими средствами не передашь. Поэтому на письме китайские иероглифы со всех сторон окружают упрощённые закорючки, называемые «хирагана». Ими и записываются фонетические формы исконно японских предлогов, приставок и т. п.

После реставрации Мэйдзи в 1868 году количество иероглифов в «кандзи» было радикально сокращено, а с 2010 года рядовой японец обязан знать всего 2 136 из них. Зато в сегодняшнем японском присутствует порядка 25 000 заимствованных слов, главным образом английских. И для их написания существует третья, специальная система письма, называемая «катакана».

Казалось бы, наличие такого обилия европейской лексики должно способствовать дружбе между народами и пониманию наших японских собеседников, однако этого не происходит по весьма прозаичной причине: иностранные слова записываются в соответствии с японским произношением, а оно весьма своеобразно. В японском языке, как я уже, кажется, упоминал, нет таких звуков, как «ш» (а потому нет суши, но есть суси), или «ж» (а потому нет плёнки «Фуджи», названной в честь горы Фудзи), или «л» (вместо которого они произносят «р»). Более того, поскольку японская речь сугубо слоговая (то есть практически все слова можно разбить на парочки согласный-гласный), то и заимствованные слова сперва раскладываются на слоги и лишь потом складываются вместе. Что из этого получается? Гостиница (hotel) по-японски звучит как хо-тэ-ру. Молоко (milk) теряется в слове ми-ру-ку. Голубой (blue) становится бу-ру. И так далее.

Чтобы хоть как-то помочь иностранцам разобраться в сложных перипетиях японского письменного языка и его звучания с момента «открытия» Японии для внешнего мира разные страны предпринимали разные попытки, в которых отсутствовало главное – универсализм. Голландцы записывали японские слова на свой лад, португальцы – на свой, и так бы всё и осталось, если бы в 1859 году с медицинской миссией в Японию ни прибыл доктор Джеймс Хепбёрн, которому в конце концов удалось «романизировать» японский язык. Получившуюся в результате запись японских слов понятной всем нам латиницей назвали «ромадзи». Доктор Хепбёрн помог японцам основать университет Мэйдзи Гакуин и стал первым его президентом, а в 1867 году его усилиями был составлен и издан первый японско-английский словарь. Сегодня «ромадзи» используется главным образом в европейских и американских книгах о Японии, а также на указателях улиц, за что японцам отдельное спасибо.

Если вас интересует вопрос, как японцы при всём этом многообразии набирают тексты на весьма ограниченной клавиатуре компьютера, ответ прост: либо латинскими буквами (через «ромадзи»), которые благодаря специальному программному обеспечению превращаются в иероглифы, либо значками «хираганы».

Особенно пестрят сочетаниями всех вышеперечисленных систем тексты газет и заголовки новостей.

Вот вам типичный пример, где упоминается имя английской бегуньи и европейская мера длины. Первые пять значков (до запятой) написаны катаканой и означают фамилию Рэдклифф (Радокурифу). Дальше четыре значка читаются как «марасон» и обозначают заимствованное слово «марафон». Затем, как вы сами видите, идут полноценные китайские иероглифы (системы кандзи), заканчивающиеся упрощенными закорючками хираганы, используемой для связи слов через окончания. Также вы не можете не заметить понятную нам арабскую цифру «1» и латинскую букву «m». Всё это безобразие по-японски читается как Радокурифу Марасон горин дайхьё ни, ити-ман мэтору суцудзё ни мо фукуми, а означает всего-навсего «Рэдклифф намекает, что может принять участие в Олимпиаде как на дистанции 10 000 метров, так и в марафоне».

Если вы или ваши дети любят японские комиксы, вы наверняка обращали внимание на то, что дотошные издатели печатают их задом наперёд, то есть нумерация страниц идёт с конца книжки. Это всё потому, что традиционно в Японии писали не только китайскими иероглифами, но и в прямом смысле слова по-китайски, то есть справа налево да ещё колонками, сверху вниз. Эта система называется «татэгаки». Современные японские тексты придерживаются более понятного для нас формата письма – в строчку, слева направо – и называются «йокогаки».