Ветер немного стих, и в десять часов я поднял грот. Я держал курс на северо-запад, чтобы обойти Савайи, большой остров из группы Самоа к северо-востоку от Уполу. Весь день я был занят тем, что прилаживал с каждого борта плота по железной штанге длиной двенадцать футов. Это была часть придуманного мною в Нью-Йорке усовершенствования, позволявшего добавить два паруса. Усовершенствование состояло в том, что к топу мачты, значительно выше грота, крепился рей длиной двадцать футов. Он выступал с обеих сторон на четыре фута и удерживал штанги в вертикальном положении. К концам рея крепились фаловые углы двух дополнительных парусов, а шкотовые и галсовые — к штангам, выступающим за борта плота. Оба паруса были стакселями длиной около тридцати футов, шириной — около десяти по нижней шкаторине. Дополнительный рей находился высоко, и стакселя не мешали гроту. Следуя на фордевинд, я мог ставить оба "крыла" сразу — они выступали далеко по бокам и ловили ветер, не попадавший на бизани и грот. Следуя круто к ветру (в бейдевинд), я мог использовать один боковой парус. Верхний рей и обе штанги из литой железной трубки диаметром три дюйма могли выдержать любой напор ветра. Их сварили, а также поставили на место верхний рей Боб Даусон и механики завода "Паблик воркс". А вот штангами мне пришлось заняться самому после выхода в море, иначе они помешали бы подойти за водой к маленькой пристани в Апиа.

Было уже далеко за полдень, когда я покончил со штангами, нарезал и приладил весь бегучий такелаж [*]. Солнце уже садилось, когда я поднял один парус. Двенадцать раз мне пришлось подымать и опускать трос, чтобы фаловый угол достиг блока, после чего я привязал стаксель-фал к дополнительным поручням пиллерсов. Один угол паруса я подтянул к концу штанги, а другой — к краю плота. Парус стоял великолепно, его можно было поворачивать под любым углом.

К концу ночи, первой ночи, которую я снова провел в море, ветер затих, а потом и вовсе замер. Все утро был штиль. Примерно в полдень на юге из дымки тумана показались горы Савайи. Меня несло обратно. Штиль держался весь день и всю ночь, и утром я снова увидел горы Савайи, на этот раз гораздо ближе. Я вспомнил, что как-то промышлявший недалеко от Паго-Паго японский траулер, потеряв вследствие пожара управление, дрейфовал триста пятьдесят миль, в конце концов наскочил на риф и разбился.

Штиль все еще держался. Днем я уже различал очертания покрытых лесом высоких гор Савайев. К вечеру я решил послать сигнал SOS: авось его примет радиостанция Апиа, мне на помощь направят лоцманское судно, и оно отбуксирует меня подальше от Савайев, хотя бы миль на двадцать.

Я настроил рацию на автоматический сигнал SOS и на нужную волну, стал перед ней на колени и повернул ручку. Рация висела на стене каюты, позади штурвала. Послав несколько позывных, я ощутил в левом боку резкую боль, настолько резкую, что мне пришлось остановиться. Передохнув, я попытался продолжить передачу, но мне опять помешал приступ невыносимой боли. Что делать? Я чувствовал себя совершенно беспомощным. Горы, казалось, были уже совсем рядом, и я снова взялся за ручку передатчика. Левой рукой я зажал болевшее место, а правой продолжал вертеть ручку. Я, конечно, понимал, что это проделки моей грыжи, но такой боли я прежде не испытывал. Вскоре мне пришлось прекратить передачу.

Я лег рядом со штурвалом и помассировал живот... Как будто немного легче. Усилием воли я заставил себя встать и снова взяться за рацию: мешкать нельзя, иначе ночью меня понесет на скалы. Я несколько раз повернул ручку, но не тут-то было! Дело, по-видимому, принимало серьезный оборот.

Я снова лег и, как мог, ощупал себя. Мне показалось, что у меня ущемление, именно то, чего так боялись врачи. Теперь меня ждут гангрена, прободение, может быть, даже смерть вблизи Савайев. "Ущемление, гангрена, прободение... Прекрати немедленно!" — приказал я себе. Мне ясно представился весь ход событий. После выхода из Апиа я все время напрягался — то ставил грот, то подымал и опускал шверты, а о штангах и говорить не приходится — тут и для троих здоровых мужчин было бы дела по горло. Я вспомнил, что весь день чувствовал себя неважно, голова у меня была какая-то несвежая и временами начинала кружиться.

Лежа на спине, я поднял ноги, чтобы расслабить живот, и попытался вправить грыжу, то есть защемленный кусок кишки. Сначала я действовал осторожно, но, видя, что это не помогает, в отчаянии нажал сильнее. Я пробовал и так, и эдак, все было напрасно. Мне даже показалось, что я делаю лишь хуже. Живот мой раздулся. Время от времени я поглядывал на горы Савайи, возвышающиеся над зеркальной гладью моря, но теперь, когда мне угрожала большая опасность, они уже не казались такими страшными.

Свое состояние я объяснил себе так: кишечник заблокирован, и образующиеся там под воздействием температуры тела газы не имеют выхода. Тем временем ущемленный кусочек кишки гниет и рано или поздно даст прободение. Но когда? И что произойдет потом? Будь поблизости врач, он бы разрезал мне живот, увеличил отверстие между мускулами — первоначальную грыжу, вложил кишку обратно и снова зашил. Так по крайней мере я думал. Не такая уж сложная процедура, если человек лежит под анестезией на операционном столе.

Чего я только не делал! Фантазия моя была уже бессильна. "А что, если самому сделать операцию? — мелькнула у меня безумная мысль. — Ведь небольшой разрез в нужном месте может совершить чудо. И резать-то всего ничего, какой-нибудь дюйм, не больше. Ну а если я ошибусь, разрежу не там, где надо, или возьму слишком глубоко — что тогда? Вздор, конечно!"

У меня было несколько таблеток морфия, но я решил, что не стоит оглушать себя ими. Теперь, как никогда, мне нужна была ясная голова.

Меня распирало все больше и больше, чувство тошноты усилилось, временами я ощущал позывы к рвоте. К животу нельзя было притронуться. С трудом я разжег оба примуса, нагрел две кастрюли морской воды и поставил себе на живот. Я согревал его несколько часов подряд, но легче мне не становилось, я испугался, что только врежу себе, и потушил примусы. Мне казалось, что, если расслабить мускулы, защемленный кусочек кишки возвратится на свое место. Хорошо еще, что эти дни я сидел на самой простой пище — галетах, бобах, кислой капусте, ее мой желудок всегда легко усваивал, да и в Апиа я последнее время ел крайне мало. Это, несомненно, спасло меня, иначе я бы уже сошел с ума от боли и молил Всевышнего послать мне конец.

Солнце почти зашло. Я видел горы, и они, казалось, смотрели на меня. Они представлялись мне человеческими существами, которые все понимают, но решили остаться непреклонными и не помогать мне. Время шло, надо было что-нибудь придумать. Но что? Чего я еще не пробовал? Все, что мог, я, по-моему, сделал. И тут меня осенило.

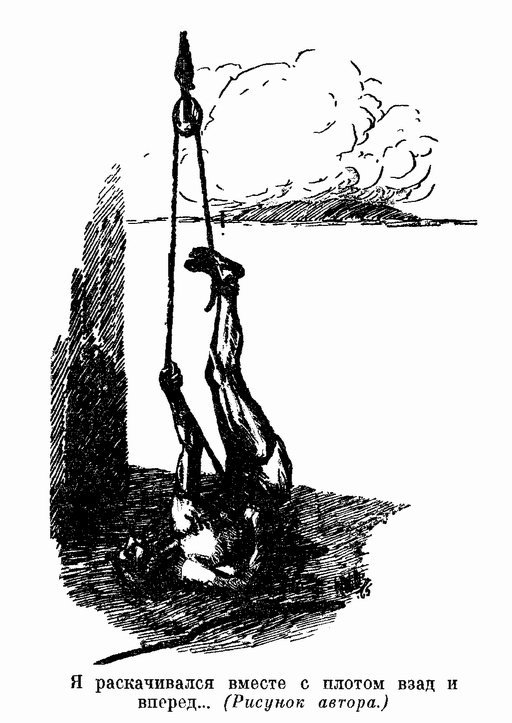

Я взял трос толщиной в полдюйма, пропустил сквозь блок, свисавший со шлюпбалки, вделанной в пол каюты около самой двери, один конец захлестнул вокруг колен, а за другой стал подтягивать вверх нижнюю часть тела, все время прислушиваясь, не усиливается ли боль. В конце концов на палубе остались только мои плечи. Тогда я закрепил трос. Как будто стало немного легче.

Я раскачивался вместе с плотом взад и вперед, пытался повернуться то в одну сторону, то в другую, а кишечник всем своим весом давил на легкие и сердце. Я то подтягивал себя, чуть ли не оставаясь стоять на голове, то отпускал, то повисал на одной ноге, стараясь определить, при каком положении боль в животе притупляется.

В восемь часов вечера я почувствовал облегчение. Я даже вздремнул в подвешенном состоянии. До живота еще нельзя было дотронуться, но защемленный кусок кишки ушел, по-видимому, внутрь. Только убедившись, что это действительно так, я осторожно опустился на палубу. Долго еще я лежал без движения, не веря, что опасность миновала.