27 марта 1920 г. польский министр иностранных дел С. Патек сообщил в Москву о согласии польского правительства 10 апреля начать переговоры о мире. Местом переговоров назначался город Борисов, который находился в районе боевых действий и был занят польскими войсками.[55] Предлагаемое Варшавой перемирие вокруг Борисова позволяло польскому командованию вести наступление на Украине и одновременно препятствовало Советской России начать ответные действия в Белоруссии. Поэтому советское правительство 28 марта предложило заключить общее перемирие и выбрать для переговоров любое другое место вдали от линии фронта. Польское правительство 1 апреля 1920 г. ответило отказом.[56] На новые предложения Москвы от 2 апреля Варшава 7 апреля заявила, что либо переговоры начнутся 17 апреля в Борисове, либо их не будет вовсе.[57] Тем самым стало очевидно, что польское предложение было лишь дипломатическим маневром, рассчитанным на заведомо неприемлемые для Советской страны условия.[58] Таким образом, все попытки советского правительства установить мирные отношения и решить спорные вопросы путем переговоров закончились неудачей. Польское руководство расценило миролюбивые предложения Советского государства как признак его слабости и сделало ставку на военную силу.

Развернутая в польской прессе кампания с описанием советского наступления была подкреплена официальным заявлением Варшавы от 20 апреля, в котором Москва обвинялась в намеренном затягивании переговоров и в том, что она начала большое наступление против Польши. В ответ 23 апреля Москва, естественно, возложили! ответственность за срыв переговоров на Польшу и предложила в качестве места переговоров Гродно или Белосток.[59] Понятно, что польское, руководство уже не собиралось как-либо реагировать на это предложение. В качестве союзника для похода на Восток присвоивший себе маршальское звание Пилсудский решил использовать С. Петлюру, вытесненного с Украины в оккупированную Польшей Восточную Галицию. Отчаянно нуждающийся в чьей-либо поддержке, Петлюра в подписанном в ночь на 22 апреля договоре с Пилсудским соглашался на передачу Волыни Польше, которая гарантировала ему контроль над украинскими территориями до линии границы 1772 г. 24 апреля была подписана польско-украинская военная конвенция, согласно которой 2 украинские дивизии подчинялись верховному польскому командованию, а польские войска на Украине получали возможность снабжаться за счет союзника.[60]

К сосредоточению сил на Украине и в Белоруссии польское командование приступило в конце 1919 г..[61] Переброска войск и военных материалов производилась в строгой тайне. Так, под предлогом недостатка угля в Польше было приостановлено на две недели пассажирское железнодорожное сообщение, а весь транспорт был использован для военных перевозок. В январе и феврале 1920 г. на польский Восточный фронт прибыло 4 1/2 новых пехотных дивизий и 3 кавалерийские бригады, из них 3 пехотные дивизии и 1 кавалерийская бригада были направлены на Украинский участок фронта. За зиму 1919–1920 гг. польская армия, находившаяся на советском фронте, была полностью укомплектована и хорошо оснащена. К апрелю 1920 г. польские вооруженные силы на Восточном фронте состояли из шести армий (см. таблицу 1), боевая численность которых определялась в 148,4 тыс. солдат и офицеров. На их вооружении было 4157 пулеметов, 302 миномета, 894 артиллерийских орудия, 49 бронеавтомобилей и 51 самолет, из которых в составе резервной 11-й пехотной дивизии находилось 4,4 тыс. бойцов и офицеров, 120 пулеметов, 56 орудий.[62]

Таблица 1.Боевой состав польских войск на Востоке

Советские войска, завершавшие зимой 1919–1920 гг. разгром армий А.И. Деникина, имели на польском фронте протяженностью около 1 тыс. км от Опочки до Могилева-Подольского ограниченные силы (см. таблицу 2).

Таблица 2. Боевой состав Красной армии на Польском фронте

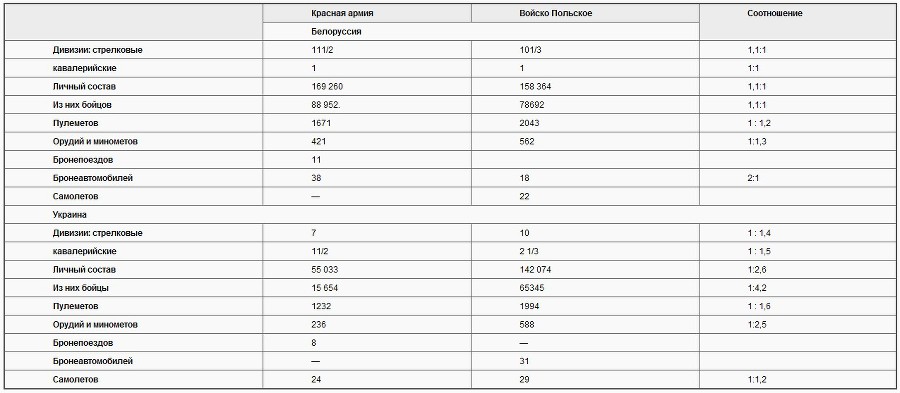

Хотя в целом на фронте польские войска лишь незначительно превосходили Красную армию, но на Украине, где польское командование планировало нанести главный удар, ему удалось создать значительное превосходство над армиями Юго-Западного фронта (см. таблицу 3). Кроме того, следует помнить, что 13-я армия этого фронта вела бои против войск П.Н. Врангеля, сосредоточенных в Крыму.

Со своей стороны советское руководство, столкнувшись с невозможностью установить мирные отношения с Польшей, не могло не учитывать вероятность расширения военных действий. Еще в середине февраля 1920 г. начальник оперативного управления штаба Красной армии Б.М. Шапошников подготовил доклад с изложением плана возможной операции против Польши. Предполагая, что польские войска, вероятно, в союзе с Латвией, будут наступать в Белоруссии, Шапошников предлагал сосредоточить в составе Западного фронта 19 стрелковых и 5 кавалерийских дивизий и нанести главный удар на Вильно — Лиду. Кроме того, предлагалось провести ряд вспомогательных ударов в Полесье и на Волыни. Считалось, что этот план мог быть осуществлен после сосредоточения войск не ранее конца апреля 1920 г.[63]23 февраля 1920 г. Реввоенсовет (РВС) Западного фронта направил на имя председателя Совета Обороны В.И. Ленина доклад, в котором командующий В.М. Гиттис и член РВС фронта Ю.С. Уншлихт приводили подробные данные о состоянии армий Западного фронта и группировке сил противника, сообщали об усилении польских войск. В докладе сообщалось о мерах, предпринимаемых командованием на случай польского наступления. РВС Западного фронта просил принять своевременно меры по усилению войск фронта, без чего «обстановка на западном фронте в случае перехода польских войск в наступление может быстро и резко серьезно осложниться…».

Советское руководство серьезно отнеслось к просьбе командования Западного фронта, однако оно не располагало боеготовыми резервами. Только после того, как в марте 1920 г. определилось окончательное поражение войск Деникина и Колчака, можно было приступить к увеличению сил на Западном фронте. Все войска, какие приходилось перебрасывать на польский фронт, находились в это время от театра военных действий за тысячи километров — в Сибири, на Урале, на Кавказе. Даже при хорошем состоянии транспорта на перевозку этих войск к фронту потребовалось бы значительное время. Однако состояние железных дорог во время Гражданской войны было исключительно тяжелым, поэтому в течение полутора месяцев (с 15 марта по 1 мая 1920 г.) на Западный фронт прибыло всего 3 дивизии двухбригадного состава, а на польский участок Юго-Западного фронта — только 1 стрелковая дивизия. Остальные войска к началу мая находились еще в пути.

Таблица 3. Соотношение сил на советско-польском фронте к 20 апреля 1920 г.[64]

17 апреля 1920 г. Пилсудский утвердил состав польских армий и групп, предназначенных действовать против советского Юго-Западного фронта, и отдал приказ о наступлении, ближайшей целью которою являлся захват Киева. Считалось, что именно на Украине сосредоточены основные силы Красной армии, разгром которых позволит предпринять широкое наступление в Белоруссии. Польское командование для выхода к Кисну рассчитывало нанести правым флангом своей 3-й армии сильный удар в стык 12-й и 14-й советских армий, чтобы, прорвавшись к Житомиру, Радомыслю и Казатину, разобщить их, а группа Рыбака должна была прорвать фронт 12-й армии с севера и, развивая наступление на Овруч, Коростень и Малин, выйти в тыл 12-й армии, окружить и уничтожить ее. Считалось, что тем самым создадутся благоприятные условия для захвата Киева и разгрома 14-й армии. Для главного удара были выделены семь пехотных и одна кавалерийская дивизия, а на одесское направление — три пехотные дивизии и конница. Решающую роль в операции должна была играть вновь сформированная и наиболее многочисленная 3-я польская армия, командование которой взял на себя Пилсудский. Особую роль в этой операции польское командование отводило коннице, которая должна была прорваться в тыл советских войск и отрезать им пути отхода на восток.[65]