В.К. фон Анреп

В 1898 г. здесь поселился профессор Санкт-Петербургского университета действительный статский советник Александр Иванович Воейков (переехал из дома № 33 по 2-й линии В. О.; жил до своей кончины в 1916 году). Тогда же здесь поселилась вдова его брата действительного статского советника Дмитрия (1843–1896), умершего в Севастополе, Ольга Александровна Воейкова.

А.И. Воейков (1842–1916) – племянник поэта и журналиста пушкинского времени Александра Федоровича Воейкова. Климатолог и географ, основоположник науки климатологии в России. Член-корреспондент Петербургской академии наук (1910). В 1860 г. поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, в 1861 г., когда в связи со студенческими волнениями университет был закрыт, уехал учиться в Германию, где в 1865 г. получил степень доктора философии в Гёттингенском университете, защитив диссертацию «О прямой инсоляции в различных местах земной поверхности». В 1880 г. получил степень почетного доктора физической географии в Московском университете. С 1885 г. профессор Петербургского университета. Кроме многочисленных поездок по Европейской части России, Кавказу, Крыму и Средней Азии путешествовал по Западной Европе, Южной и Передней Азии, Северной, Центральной и Южной Америке, был в Южном Китае и Японии.

Среди многочисленных работ Воейкова наибольшее значение имеет капитальный труд «Климаты земного шара, в особенности России» (1884), в котором впервые была вскрыта физическая сущность и рассмотрена структура сложных климатических процессов, выявлены роль отдельных климатообразующих факторов и взаимодействие климата с другими компонентами природы. При изучении климатических и географических явлений ученый впервые применил метод балансов. Разработанная им классификация рек по гидрологическому режиму является основой последующих классификаций. Воейков заложил основы учения о снеге и палеоклиматологии. Большой цикл работ посвящен вопросам географии и экономики населения и активного воздействия человека на природу. Предсказал возможность развития культуры чая и цитрусовых в Закавказье и ценных видов хлопчатника в Средней Азии, разрабатывал научные основы мелиорации земель и методов повышения урожайности сельскохозяйственных культур, выявлял новые районы для организации климатических лечебных мест. В Русском географическом обществе Воейков организовал Метеорологическую комиссию, основал первый метеорологический журнал «Метеорологический вестник», издавшийся с 1891 по 1935 г., создал сеть добровольных наблюдателей по агроклиматологии. С 1881 г. Воейков представлял русскую науку на международных географических конгрессах. В 1892–1904 гг. редактировал отдел географии Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. А.И. Воейков – один из инициаторов и организаторов специального географического высшего образования и первый директор Высших географических курсов (1915). Член многих русских и почетный член зарубежных научных обществ. В 1949 г. имя А.И. Воейкова было присвоено Главной геофизической обсерватории в связи с ее столетием.

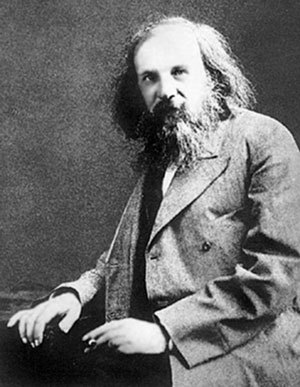

А.И. Воейков

О.А. Воейкова (урожденная Толстая) (1858–1936), унаследовавшая дело своего мужа Дмитрия Ивановича Воейкова, основателя асфальтового производства в России, живя в Петербурге, оставалась директором правления Товарищества Сызранского асфальтового завода и покровительствовала учебным мастерским Литейно-Таврического кружка. Благодаря публикациям своей правнучки профессора факультета славистики в Сорбонне Вероники Жобер она известна как автор многочисленных писем, посланных в Манчжурию, куда эмигрировали семьи ее старшей дочери Е.Д. Воейковой-Ильиной и сына Александра. «…Эти письма, благодаря эпистолярному таланту их автора, предстанут, тем не менее, как вновь открывшаяся книга истории, раскрывающая страницы прошлого, приобщающая к ценностям и традициям давно ушедшей эпохи», – написала В. Жобер в своем предисловии к публикации писем О.А. Толстой-Воейковой[2].

В 1905 г. в доме помещался комитет узлового нелегального союза железнодорожников Петербургского узла, в память о чем в 1927 г. была установлена мраморная мемориальная доска (возобновлена в 1955 г.).

В 1905–1910 гг. в доме жили: родственник Воейковых чиновник особых поручений 5-го класса при Министерстве внутренних дел, главный редактор «Правительственного вестника» и издатель газеты «Journal de St.-Petersbourg» владелец типографии действительный статский советник Александр Александрович Башмаков с женой Каролиной Ивановной, литератор Мария Валентиновна Ватсон (жила здесь и после 1917 года), инженер путей сообщения коллежский советник Василий Александрович Введенский с женой Юлией Карловной, доктор медицины профессор Психоневрологического института, врач отделения для душевнобольных при Николаевском военном госпитале и лечебницы Общества врачей-специалистов надворный советник Александр Владимирович Гервер с женой Анной Сергеевной, доктор медицины Иван Григорьевич Габрилович, вдова тайного советника баронесса Елизавета Рудольфовна Гревениц, преподаватель 7-й Петербургской гимназии и литературно-юридических курсов Раева статский советник Феофан Феофанович фон Грот с женой Марией Генриховной, директор правления общества Северной ткацкой мануфактуры присяжный поверенный и присяжный стряпчий Осип Яковлевич Лемперт с женой Евгенией Ильиничной, тайный советник Владимир Николаевич Сенаторов, ученый лесовод Моисей Самуилович Сверкин, домовладелец потомственный почетный гражданин Иван Владимирович Сытов с женой Еленой Павловной (совладелец доходного дома 177/14 на углу наб. Обводного кан. и Петергофского пр.), начальник партии для изысканий в районе верховий Волги инженер путей сообщения Мечислав-Фаддей Францевич Ционглинский (1864–1925), младший брат художника Ивана (Яна) Ционглинского (1858–1912). Около 20 комнат на третьем и четвертом этажах в доме снимало Министерство путей сообщения.

А.А. Башмаков (1858–1953) получил образование на юридическом факультете Одесского университета. В 1881–1882 гг. служил в Восточной Румелии секретарем законодательной комиссии Румелийского управления и затем директором областных библиотек и музея. Вернувшись в Россию, стал председателем мирового съезда в Дубно и Либаве. С 1889 г. Башмаков принимал участие в работах по судебной реформе Прибалтийского края. В 1898 г. он перешел на службу в Министерство иностранных дел. В 1904–1905 гг. был редактором «Journal de St.-Petersbourg». С мая 1905 г. по май 1906 г. издавал газету «Народный голос», а затем состоял главным редактором «Правительственного Вестника». В 1898 г. Башмаков совершил путешествие на Алтай, в 1899 г. – в Македонию, в 1908 г. – по Черногории, Албании и Македонии (по вопросу о направлении железной дороги из Сербии к Адриатическому морю). А.А. Башмаков опубликовал «Основные начала ипотечного права» (1891); «Очерки поземельного устройства прибалтийских крестьян»; «Алтайские очерки» («Русские ведомости», 1896); «Русские пути в Монголию» (1899); «Болгария и Македония» (под псевдонимом Вещий Олег, 1899); «За смутные годы» (сборник статей, 1906); «Через Черную гору в страну диких гегов» («Славянские известия», 1908–1909); «Балканские речи» (1909).

М.В. Ватсон (1848–1932) – переводчица, поэтесса, историк литературы. По отцовской линии испанка (урожд. Де Роберти де Кастро де ла Серда). Родилась 13 декабря 1848 г. в Подольской губернии. Выпускница Смольного института благородных девиц. В 1874 г. вышла замуж за Э.К. Ватсона, переводчика и публициста. Знала несколько европейских языков, занималась изучением зарубежной литературы, переводила испанских и других авторов. Ее перу принадлежат очерки испанской и португальской литературы, шесть очерков об итальянских поэтах в «Итальянской библиотеке» (которую она же и издавала), многочисленные переводы, а также биографии Данте и Шиллера для серии ЖЗЛ Ф. Павленкова. М.В. Ватсон была близким другом поэта С.Я. Надсона, после его смерти издала наиболее полное собрание его сочинений. Обширная биография Надсона, приложенная к собранию, принадлежит перу Ватсон, которая вообще много сделала для поэта. Когда он серьезно заболел, она самоотверженно посвятила себя уходу за больным. Надсон скончался на ее руках, и тело его было перевезено в Петербург лишь благодаря хлопотам М.В. Ватсон. Ее же стараниями поставлен памятник на могиле поэта.