Акула из рода плевракант.

Акулы интенсивно размножались. Это в конечном итоге привело к перенаселению моря этими животными. Были истреблены многие формы аммонитов, исчезли одиночные кораллы, представлявшие для акул легкодоступную питательную пищу, значительно сократилось число трилобитов, погибли все моллюски, имевшие тонкую раковину. Лишь толстые раковины спириферов не поддавались хищникам. Сохранились и продуктусы. Они защищались от хищников длинными шипами.

В пресноводных бассейнах каменноугольного периода жило множество эмалевочешуйчатых рыб. Некоторые из них прыгали по илистому берегу, наподобие современных рыб-прыгунов. Спасаясь от врагов, насекомые покинули водную среду и заселили сушу сначала вблизи болот и озер, а затем — горы, долины и пустыни каменноугольных материков.

Среди насекомых каменноугольного периода отсутствуют пчелы и бабочки. Это понятно, так как в то время еще не было цветковых растений, чьей пыльцой и нектаром питаются эти насекомые.

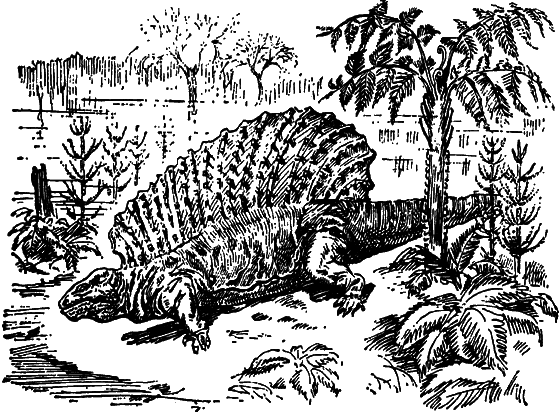

Урокодилусы — земноводные каменноугольного периода.

Животные, дышащие легкими, впервые появляются на материках девонского периода. Ими были земноводные. Жизнь земноводных тесно связана с водой, поскольку размножаются они лишь в воде. Теплый влажный климат карбона чрезвычайно благоприятствовал расцвету земноводных. Их скелеты еще не полностью окостенели, челюсти имели нежные зубчики. Кожа была покрыта чешуей. За низкий крышеобразный череп вся группа земноводных получила наименование стегоцефалов (панцироголовых). Размеры тела земноводных колебались от 10 см до 5 м. У большинства из них было четыре ноги с короткими пальцами. Некоторые имели когти, позволявшие им лазить по деревьям. Появляются и безногие формы. В зависимости от образа жизни земноводные приобрели тритоновидную, змеевидную, саламандровидную формы. В черепе земноводных было пять отверстий: два носовых, два глазных и теменной глаз. Впоследствии этот теменной глаз преобразовался в шишковидную железу головного мозга млекопитающих. Спина у стегоцефалов была голой, а брюхо покрывала нежная чешуя. Они населяли неглубокие озера и болотистые места близ побережья.

Наиболее характерный представитель первых пресмыкающихся — эдафозавр. Он напоминал огромную ящерицу. На спине у него имелся высокий гребень из длинных костяных шипов, соединенных между собой кожистой перепонкой. Эдафозавр был травоядным ящером и жил вблизи каменноугольных болот.

С каменноугольными отложениями связано большое количество каменноугольных бассейнов, залежи нефти, железа, марганца, меди, известняков.

Длился этот период 65 млн. лет.

Пермский период

Пермские отложения впервые были описаны вблизи города Перми (РСФСР). Пермский период подразделяют на два отдела: нижний и верхний.

В результате горообразовательных процессов возникла Урало-Тянь-Шаньская платформа, Атлантия соединилась с Азией. Образовался огромный северный материк Лавразия. Продолжают формироваться Американские Кордильеры и Анды, Австралийские Кордильеры и Донецкий кряж. На территории Гондваны образовались большие углубления, в которых накапливались толщи осадочных пород: песков, гипсов, конгломератов.

Климат стал очень сухим. Исчезают многие внутриконтинентальные моря, озера, болота. Высокие горы обусловили дифференциацию климатических условий. В результате деятельности многочисленных вулканов возникли толщи вулканических пород.

Флора первой половины пермского периода отличается от флоры каменноугольного тем, что в это время значительно уменьшилось количество сигиллярий, лепидодендронов и кордаитов, преобладающими же формами стали папоротники и новые группы голосеменных растений. В болотах и мелких заливах, как и в каменноугольном периоде, еще растут каламиты, а поблизости — древовидные и травянистые папоротники.

Распространяются хвойные, гинкговые и саговники. По своему внешнему виду саговники напоминают пальмы. Органы размножения саговников — мужские и женские шишки. Их семена небольшие.

Из гинкговых до наших дней дожил лишь один вид. Это большое дерево с лопастевидными листьями. Сохранились гинкго благодаря человеку. Китайцы и японцы считали это дерево священным и выращивали вблизи храмов. Теперь гинкго растет почти во всех ботанических садах.

Особого развития в пермский период достигли языковые папоротники. На пучке корней, закрепленном в мягкой почве многочисленными отростками, поднимался шершавый ствол с ветвями, на которых располагались широкие папоротникообразные листья. Среди языковых папоротников различают кустовые и древовидные формы. На поперечных сечениях некоторых стволов окаменелых деревьев обнаружены кольца, свидетельствующие о сезонных изменениях климата. Неравномерность развития колец древесины могла быть связана как с более холодным временем года, так и с засушливым сезоном на протяжении одного или даже нескольких лет.

По своему виду хвойные растения напоминали современные араукарии, растущие на островах вблизи Австралии. Росли также кордаиты, близкие к современным. Их далекие потомки произрастают в Новой Зеландии. Кордаиты были очень похожи на сосну, остатки которой также встречаются в пермских отложениях. Из этих растений на протяжении пермского периода на побережьях, в долинах рек, в болотах и других влажных местах формировались мощные толщи каменного угля.

Растения и животные с известковыми раковинами поглотили из атмосферы каменноугольного периода огромное количество углекислого газа. Одновременно растения обогатили атмосферу свободным кислородом. В пермском периоде состав атмосферы приближался к современному, возникли климатические зоны. Расцвет травянистой растительности создал условия для возникновения и развития травоядных форм животных.

В прибрежных районах Гондванского материка, который простирался от Бразилии поперек Атлантического океана, включал Америку и через Мадагаскар достигал Индии и Австралии, находятся мощные толщи красных и желтых песчаников с остатками морской фауны: губок, двустворчатых, головоногих, брюхоногих, плеченогих моллюсков, иглокожих. Однако морской животный мир пермского периода намного беднее каменноугольного.

Фораминиферы встречаются редко, резко уменьшается количество губок, кораллов, иглокожих. Почти отсутствуют трилобиты. В конце перми вымирают табуляты, древние ежи.

Среди головоногих моллюсков развились новые формы аммонитов. В общем головоногие моллюски в пермских морях приобретают очень сложную организацию. Появляются наутилоидеи. Возникают формы брахиопод, живущие в наше время в Индийском океане. В пресных и солоноватых водах встречаются двустворчатые моллюски. Среди брюхоногих моллюсков развились главным образом переднежаберные. Продолжают существовать мшанки. Они образовывали рифы. Значительного развития достигли рачки остракоды и червеобразные.

Среди позвоночных в пермских морях значительное место занимали акулообразные — хрящевые рыбы со скрученными в спираль зубами. Появляются пресноводные акулы. Уменьшается количество кистеперых рыб. С началом пермского периода земноводные становятся довольно разнообразными. Небольшие формы, величиной в несколько сантиметров, жили рядом с гигантскими предками лягушек, достигавшими размеров быка.

Земноводные различались не только по размерам, но и по образу жизни. Обитали они и в воде, и на суше, питались насекомыми и рыбами, водорослями и папоротниками. Приспосабливаясь к наземным условиям, они все меньше времени проводили в воде.

Пресмыкающиеся по форме и строению тела сильно напоминали стегоцефалов. Однако самые примитивные представители данного класса были уже гораздо лучше приспособлены к условиям жизни на суше (имеется в виду способ размножения и развития зародышей). В то время как земноводные, подобно своим предкам — рыбам, размножались, откладывая икру в воду, пресмыкающиеся стали класть яйца непосредственно на суше. Более крупные, чем икра, яйца обладали значительным запасом питательных веществ, что позволяло зародышу развиваться минуя стадию личинки. Детеныши пресмыкающихся отличались от взрослых лишь по величине, личинки же земноводных вели водный образ жизни, отличаясь по своему строению от взрослых особей так, как современные головастики от лягушек. Кладка яиц на суше способствовала образованию у них нескольких оболочек. Оболочки предохраняли яйца от механического повреждения и высыхания, обеспечивали зародыш воздухом. Волокнистая и известковая оболочки предохраняли яйца от растекания, механических повреждений и проникновения бактерий. Белковая оболочка содержала основные запасы воды. Часть ее выделялась в результате окисления жиров, часть поступала из наружной оболочки. По мере развития зародыша возникали и другие оболочки.