Северная часть Каспийского моря мелководна, глубины здесь не превышают 22 м. Южнее располагается Среднекаспийская котловина с глубинами до 800 м и ровным рельефом дна. С юга эту котловину ограничивает Апшеронский порог. Наибольшие глубины (до 1025 м) и наиболее сложный рельеф характерны для Южно-Каспийской котловины.

Крупнейшие реки — Волга, Урал, Кура — впадают в Каспийское море с севера и с запада; на востоке постоянных водотоков нет. Течения Каспийского моря непостоянны; они определяются ветрами, речным стоком, рельефом дна и побережий. Обычно прослеживаются два круговых течения, движущиеся против часовой стрелки, на севере и юге. В различных районах Каспия климат неоднороден. В северной части это континентальный климат умеренных широт; в западной — умеренно теплый, с мягкой зимой и жарким летом; в юго-западной выпадает наибольшее количество осадков — до 1700 мм в год. На востоке Каспийского побережья расположены районы с резко континентальным климатом пустынь. Здесь осадков меньше всего — до 120 мм в год (а в районе залива Кара-Богаз-Гол до 27 мм). Северное мелководье зимой замерзает, юг и середина обычно бывают свободными от льда.

Своеобразные физико-географические условия Каспийского бассейна накладывают отпечаток на его гидрологический режим. Большая часть объема воды складывается из стока рек, причем 80 % составляет доля Волги и ее притоков. Изменение водоносности рек, и особенно Волжского бассейна, тесно связано с колебаниями климата.

Так, потепление климата в 30-е годы нашего столетия вызвало резкое уменьшение стока Волги. Помимо естественных причин, на сток рек серьезное влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. С 1940 по 1982 г. Каспийское море «недополучило» свыше 800 км3 речной воды, что соизмеримо с трехлетним стоком Волги в среднеклиматических условиях [Каспийское море… 1986].

Основная расходная статья водного баланса Каспия — испарение. Наиболее интенсивно оно происходит в северной акватории, наименее — в средней. Чем засушливее климат, тем больше величина испарения. Как показали измерения, максимальной она была в 30-х годах нашего века, именно тогда климат отличался наибольшей засушливостью. С поверхности Каспия ежегодно испарялось около 395 км3 воды, т. е. намного больше, чем поступало из рек [Там же].

Соотношение приходных и расходных статей водного баланса определяет многовековую изменчивость уровня Каспийского моря. В середине XVI в. он находился на отметке —26,6 м [Колебания увлажненности…, 1980], в XVII в. поднялся, достигнув —23,9 м. С 30-х годов прошлого века (когда начались инструментальные наблюдения) и до начала XX в. уровень Каспия был сравнительно постоянным: около —25,8 м. С 1930 по 1941 г. на фоне общей аридизации климата произошло его резкое понижение: уровень упал с —26,2 м до —28 м. В первой половине 70-х годов понижение уровня продолжалось: в 1977 г. он находился на отметке —29 м. Всего же с 1900 по 1977 г. уровень Каспия понизился на 3 м, причем из этой величины около 1 м пришлось на хозяйственную деятельность человека [Там же]. За счет понижения уровня осушились значительные пространства мелководья, исчезли многие заливы. На их месте возникли солончаки и массивы перевеваемых песков. С 1978 г. уровень Каспия стал резко повышаться. В 1985 г. воды Каспия находились на отметке —27,97 м, т. е. за семь лет уровень поднялся более, чем на 1 м [Там же].

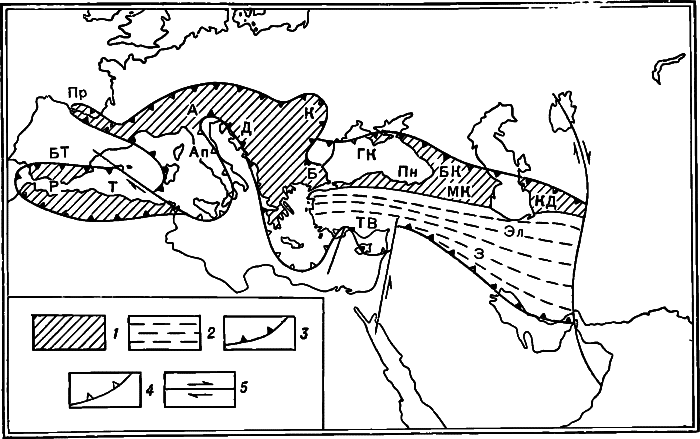

Схема строения средиземноморского пояса [Хаин, 1984]

1 — альпийская складчатость на герцинском основании; 2 — альпийская складчатость на байкальском основании; 3–4 — зоны субдукции (погружения); 5 — главные сдвиги; Пр — Пиренеи; БТ — Бетская Кордильера; Р — Риф; Т — Телль; Ап — Апеннины; А — Альпы; К — Карпаты; Д — Динариды; Б — Балканиды; Пн — Понтиды; ТВ — Тавриды; БК — Большой Кавказ; МК — Малый Кавказ; Эл — Эльбурс; З — Загрос; ДК — Копетдаг

Центральное место в системе гор, окружающих бассейн Средиземного моря, занимают величественные Альпы. Они как бы связывают в узел цепи складчатых гор, опоясывающих Южную Европу, Западное и Восточное Средиземноморье. Альпы образуют дугу, выгнутую на северо-запад, длиной около 1200 и шириной около 260 км. Наиболее высокие отроги Альп представляют собой остатки древнего кристаллического основания Европы.

Западное ответвление Альп — Пиренеи — узкая и длинная система хребтов, соединяющаяся с Альпами в районе Прованса. Южное продолжение Альп — Апеннины. Это невысокие складчатые горы, разделяющие бассейн Средиземного моря на две части — восточную и западную. На юге Апеннины круто изгибаются, образуя дугу, в центре которой расположено Тирренское море. Цепь гор продолжается на дне Средиземного моря и соединяет Апеннины с горами Северо-Западной Африки, центральным их звеном являются Атласские горы. Самая глубокая впадина Средиземного моря — Алжиро-Прованская, глубины ее достигают 2,7–2,9 км.

Восточно-Средиземноморская область включает несколько горных сооружений, примыкающих к Альпам с юга и востока. Крупнейшее из них — дуга Кариатских гор. Южнее высятся Балканские горы. С юго-востока к ним вплотную подходят Понтийские горы, занимающие северную часть полуострова Малая Азия. Равнины и плоскогорья Центральной Анатолии отделяют их от складчатой системы Тавра, расположенной на юге полуострова. Как и на западе, складчатыми хребтами окружены глубоководные впадины. Самая крупная из них — Ионическая с глубинами более 4–5 км.

В отличие от большей части побережий Средиземного моря северные берега Черного моря равнинные. Их занимает Причерноморская низменность — южная окраина Русской равнины. Единственные горы Северного Причерноморья расположены на юге Крымского полуострова. Зато с востока к Черному морю подходят грандиозные горные сооружения Большого Кавказа, купол которого поднимается на высоту более 4 км. Обширное межгорное понижение (Куринская впадина) отделяет Большой Кавказ от Малого — сложно построенных складчатых хребтов и лавовых плато.

К востоку от Каспийского моря система альпийских складчатых гор продолжается в виде хребтов Копетдага. Альпийские горы прослеживаются и к югу от Кавказа — это горы Загроса, разделяющие два крупных блока земной коры — Аравийскую плиту и Иранский массив. К югу от Загроса располагается мощный прогиб, заполненный речными наносами, — Месопотамская низменность.

О чем рассказали горы

К самым ранним отложениям, обнаруженным в Западном Средиземноморье, относят гнейсы. Их возраст, измеренный радиоактивными методами, оказался равным 600–530 млн лет. Предполагается, что эти породы сформировались в течение байкальского этапа горообразования. В начале рифея (1,65—1,4 млрд лет назад) раскололся огромный континент, объединявший Европу и Африку. Блоки раздвинулись, и обнажился морской бассейн, условно называемый Прототетис. В течение позднего рифея и венда (1,1 млрд—570 млн лет назад) морской бассейн заполняли осадочные породы, снесенные с суши, и продукты извержения вулканов. В начале палеозоя морской бассейн сжался, в ходе горообразования осадки были смыты, скручены и подверглись метаморфизации. В то же время произошло раздвижение коры на востоке — в области Крыма — Кавказа — Копетдага. Там возникло несколько впадин.

Каледонский этап горообразования в Средиземноморской области не выражен, так как Европа вновь соединилась с Африкой. На протяжении кембрия, ордовика, девона и нижнего карбона Западное Средиземноморье представляло собой периферию этого обширного континента, которую периодически заливали воды окраинных морей. Большую же часть Восточного Средиземноморья занимало окраинное море. Вероятно, лишь Закавказский массив выступал в качестве огромного острова.

Облик Средиземноморья сильно изменился в герцинский этап горообразования: выросли высокие горы, осадочные породы подверглись сжатию, активизировались вулканы. Предполагают, что в области Сахарской плиты и в южной части Западного Средиземноморья существовал крупный морской бассейн. Интенсивное горообразование шло в районе Главного Кавказского хребта: осадочные отложения, накопившиеся в предшествующие периоды, были подняты и метаморфизованы; в результате извержения вулканов образовались лавовые поля. Одновременно области южного склона Центрального Кавказа и Восточный Кавказ погружались; здесь сохранялись довольно глубокие морские бассейны. К концу палеозоя тектоническая активность в области Средиземноморья утихает.