Е.К. Федоров

Высадка на лед произошла не сразу. Почти два месяца экспедиция, вылетевшая из Москвы 22 марта 1937, совершала перелеты по северным аэропортам – ждали погоды. Наконец, 21 мая погода оказалась подходящей, и самолет М.В. Водопьянова вылетел на север и совершил посадку на мощной льдине вблизи Северного полюса. Через несколько дней прилетели и другие самолеты, и 6 июня состоялось торжественное открытие станции.

Е.К. Федоров

(слева направо) И.Д. Папанин, Е.К. Федоров, О.Ю. Шмидт

Во время дрейфа, который длился 274 дня, Е.К. Федоров вел регулярные магнитные и гравиметрические наблюдения, определял астрономическим способом координаты станции и помогал товарищам в других трудоемких наблюдениях. 14 февраля ледоколы, пробившиеся к тому, что осталось от некогда мощной льдины, сняли героических полярников.

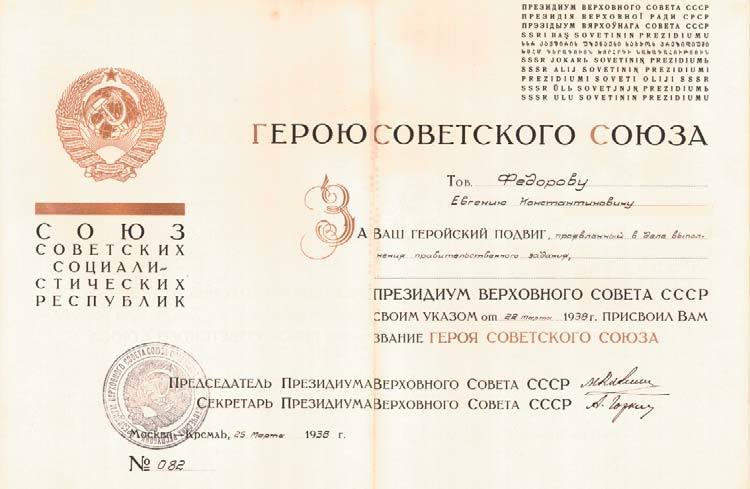

Научные достижения и самоотверженный труд участников ледовой эпопеи были высоко оценены советским Правительством, советской и международной научной и культурной общественностью. Им присвоили почетные звания, их избрали в различные общественные и научные организации. За проявленный героизм всем четверым было присвоено звание Герой Советского Союза. Так герой этой заметки стал Героем. Ну, а академиком? Всему свое время – взлет его еще только начинался, хотя участие в Папанинской эпопее уже поставило его в один ряд с такими великими первопроходцами Севера, как Седов, Нансен, Пири, Амундсен.

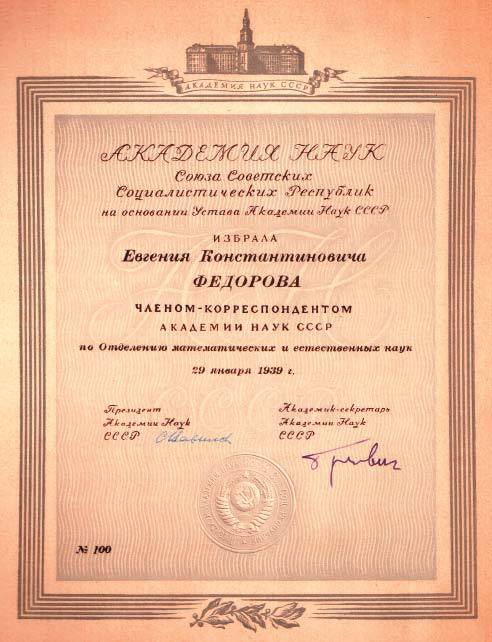

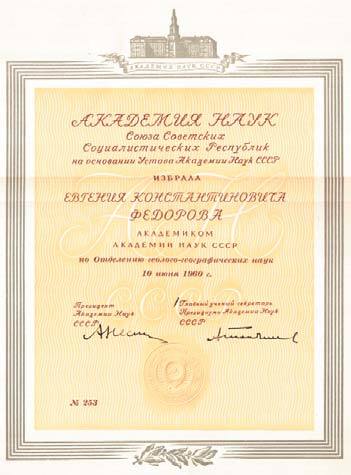

Академическая наука признала научные достижения Евгения Константиновича. Еще до начала войны он был избран членом-корреспондентом Академии наук, а в 1960 г. стал академиком и в течение трех лет являлся главным ученым секретарем Президиума Академии Наук.

После знаменитого ледового дрейфа начинается научно-организационная деятельность Евгения Константиновича. В 1939 году его перевели в Москву на пост начальника Главного управления Гидрометеорологической службы при Совете Народных Комиссаров СССР (Гидрометслужбу).

Реорганизация Гидрометслужбы, расширение ее наблюдательной сети, экспериментальной и научной базы и, наконец, круга проблем, входящих в сферу ее деятельности, явились основной заслугой Евгения Константиновича наряду с Папанинской эпопеей.

Е.К. Федоров

При Е.К. Федорове расширилось строительство гидрометеорологических станций и постов, многие из которых были созданы в труднодоступных местах, были организованы центры сбора гидрометеорологической информации и прогнозов, развивалась сеть аэрологических станций. Было запланировано создание предприятий разработки и производства гидрометеорологических приборов. В службе прогнозов началось составление карт барической топографии, что повышало надежность прогнозов погоды. Началась разработка перспективного плана развития сети станций и постов гидрометеорологических наблюдений.

М.И. Калинин, Е.К. Федоров

Началась война, и встал вопрос о том, как дальше организовать работу Гидрометеорологической службы для более эффективной и оперативной помощи Советской армии. И уже в июле 1941 года Главное Управление Гидрометеорологической службы со всеми своими подразделениями было включено в состав Вооруженных Сил страны и стало Главным Управлением Гидрометеорологической службы Красной Армии. Начальником Управления был назначен Евгений Константинович Федоров. Он был подчинен непосредственно начальнику Генерального штаба Красной Армии.

Работа Гидрометслужбы в суровые годы войны заслуживает отдельного рассказа. Здесь отметим что, не смотря на непрестанно меняющуюся ситуацию, потерю многих пунктов наблюдения и центров сбора информации, а также другие обстоятельства, резко затрудняющие работу в военный период, Гидрометслужба под руководством Евгения Константиновича Федорова обеспечивала подразделения Красной Армии необходимой метеорологической и гидрологической информацией, а командование Красной Армии – сведениями, необходимыми для назначения времени намеченных операций и уточнения их характера.

О хороших результатах обеспечения гидрометеорологической информацией действий наших войск свидетельствуют награды и звания, полученные работниками Гидрометслужбы во время Великой Отечественной войны. Сам Евгений Константинович Федоров закончил войну в звании генерал-лейтенанта. Он являлся руководителем Гирометеорологической службы во время войны. В перестройке и развитии деятельности Гидрометеослужбы во время Великой Отечественной войны проявился талант Е.К. Федорова как организатора.

После выхода наших войск за рубежи государственной границы началась работа по созданию территориальных организаций Гидрометслужбы. Создавались временные фронтовые управления на территориях, освобождаемых нашими войсками, а затем оказывалась помощь при создании национальных метеорологических служб в каждой освобожденной стране. И эта последняя задача Гидрометеорологической службы Советской Армии была также успешно решена в течение немногих послевоенных лет.

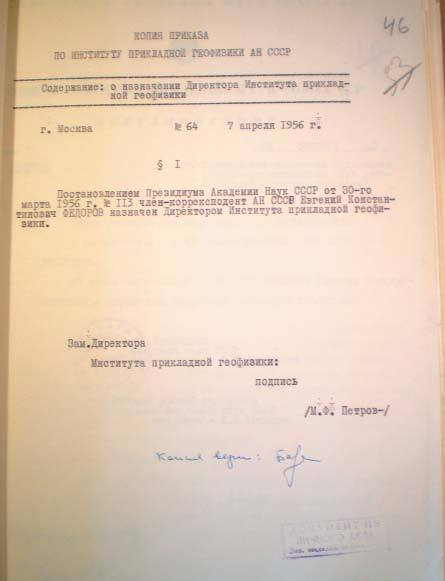

Е.К. Федоров очень многое сделал для Гидрометеослужбы и в последующие мирные годы. Он создал и развил до уровня научных институтов целый ряд гидрометеорологических организаций. И основным его детищем следует, конечно, считать Институт прикладной геофизики, который ныне носит его имя.

Е.К. Федоров

Институт был создан в 1956 г. В то время только начинали развиваться два важных направления в геофизике – ракетные исследования верхних слоев атмосферы и изучение загрязнения окружающей среды, которое теперь составляет основу новой науки – экологии. Развитие этих направлений стало основными задачами Института.

Е.К. Федоров

Для решения одной из этих задач в Институте прикладной геофизики стали активно развиваться исследования на геофизических и метеорологических ракетах, а чуть позже – и искусственных спутниках. За уникальные результаты измерений на третьем советском искусственном спутнике Земли группа сотрудников института была удостоена Ленинской премии.

Появилось понятие «космическая погода» как совокупность взаимосвязанных явлений на Солнце, в межпланетном пространстве, магнитосфере, ионосфере и атмосфере Земли. При поддержке Евгения Константиновича Гидрометслужба взяла на себя функции ионосферно-магнитной службы (которую теперь часто называют службой космической погоды), в задачи которой входило обеспечение заинтересованных министерств и ведомств страны информацией о солнечной и геомагнитной активности, состоянии ионосферы и условиях распространения радиоволн. Головным институтом по этим работам стал Институт прикладной геофизики, который стал также выполнять функции одного из пяти мировых региональных центров так называемой Службы Урсиграмм и Мировых Дней, которая обеспечивала обмен на международном уровне информацией о событиях на Солнце, магнитных и ионосферных бурях. Большая созидательная работа велась в Институте прикладной геофизики и по развитию второго основного направления. Была поставлена задача разработки средств и создания системы мониторинга всех составляющих окружающей геофизической среды – суши, воды, воздуха. Особое внимание уделялось загрязнениям радиоактивными продуктами при проведении ядерных испытаний. Сотрудники Института ежегодно выезжали в десятки экспедиций (как внутри страны, так и за ее рубежи), где проводили тщательные измерения различных типов загрязнений окружающей среды. Накопленный за десятилетия этой работы опыт помог коллективу Института в трудный час Чернобыльской катастрофы встать в первые ряды тех, кто помогал оценить размеры и опасность бедствия и помочь в ликвидации его последствий.