В Пещере кристаллов нет людей, которых могли бы заражать вирусы. Там нет даже рыб. На протяжении миллионов лет пещера была фактически отрезана от внешнего мира. Однако экспедиция Саттла не прошла даром. Отобрав пробы пещерной воды, он рассмотрел их в микроскоп и увидел вирусы – полчища их. В каждой капле воды из Пещеры кристаллов содержится около 200 млн вирусов.

В том же году другая исследовательница, Дана Уиллнер, организовала собственную экспедицию в погоне за вирусами. Она углубилась не в пещеру, а в человеческий организм. По просьбе Уиллнер разные люди откашливали в чашку мокроту, из которой она и ее коллеги добывали частицы ДНК. Затем они сопоставляли фрагменты ДНК с миллионами последовательностей, хранящихся в электронных базах данных. Основная доля ДНК из образцов мокроты была человеческой, но многие фрагменты принадлежали вирусам. До «экспедиции» Уиллнер ученые считали легкие здоровых людей стерильными. Но Уиллнер обнаружила, что в среднем у людей в легких обитает 174 вида вирусов. Лишь 10 % видов, выявленных Уиллнер, были родственны уже известным вирусам. Остальные 90 % оказались столь же уникальными, как те, что таились в Пещере кристаллов.

В пещерах и в легких человека, в ледниках Тибета и в дующих высоко над горами ветрах ученые продолжают открывать вирусы. Они обнаруживают их быстрее, чем успевают разобраться в них. На данный момент официальные научные названия присвоены нескольким тысячам вирусов, но их реальное количество, по некоторым оценкам, может достигать триллионов. Вирусология как наука еще пребывает в младенчестве. Но сами вирусы сопровождают нас издавна. Тысячелетиями они были известны нам только по их воздействию – заболеваниям и смертям. Однако до недавнего времени мы не знали, с чем связать эти неприятности.

В самом слове «вирус» исходно заключалось противоречие. Мы унаследовали слово от Римской империи, где оно обозначало одновременно змеиный яд и мужское семя. Сотворение и разрушение в одном слове.

В последующие века в слово «вирус» стали вкладывать другой смысл: под ним подразумевали всякую заразную субстанцию, способную распространять болезни. Это могла быть жидкость вроде выделений из болячек. Это могла быть субстанция, таинственным образом передающаяся по воздуху. Этим веществом можно было даже пропитать лист бумаги, прикосновение к которому вызывало болезнь.

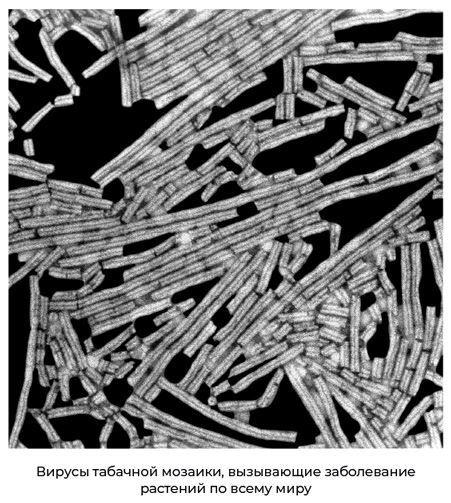

Свое современное значение слово «вирус» начало обретать лишь к концу XIX в. благодаря сельскохозяйственной катастрофе. На табачные плантации в Нидерландах напала болезнь, из-за которой растения чахли, а листья выглядели как мозаика из живых и мертвых участков, будто заплатки на ткани. Целые хозяйства пришли в запустение.

В 1879 г. голландские фермеры пришли к молодому агрохимику Адольфу Майеру с мольбой о помощи. Майер дал этой напасти имя – «табачная мозаика». Чтобы найти ее причину, он исследовал среду, в которой росла рассада, – почву, температуру, солнечное освещение, но не обнаружил никакой разницы между здоровыми растениями и больными. Возможно, предположил Майер, виновата какая-то невидимая инфекция. Ученые тогда уже установили, что картофель и другие растения могут страдать от грибков, поэтому Майер стал искать грибок на табачных кустах. Он ничего не нашел. Он поискал паразитических червей, поражающих листья. Опять ничего.

В конце концов Майер отжал сок из больных растений и ввел его в здоровые табачные кусты. Здоровые растения заболели. Майер понял, что в табачной рассаде, должно быть, размножается какой-то микроскопический патоген. Он взял сок больных растений и поместил его в инкубатор у себя в лаборатории. Появились колонии бактерий, которые вскоре разрослись настолько, что Майер мог наблюдать их невооруженным глазом. Майер нанес эти бактерии на здоровую рассаду, чтобы узнать, вызовут ли они табачную мозаику. Ничего подобного не произошло. В наше время ученым известно, что растения покрыты бактериями от листьев до корней. Многие микроорганизмы не только не вызывают болезней, но и помогают растениям успешно выживать. После этой неудачи исследования Майера застопорились. Мир вирусов остался неоткрытым.

Через несколько лет другой голландский ученый, Мартин Бейеринк, продолжил с того места, на котором сдался Майер. Он задумался, не может ли вызывать болезнь нечто иное, чем черви, грибки или бактерии, – нечто намного меньшего размера. Он измельчил больные растения и пропустил массу через тонкопористый фильтр, который отсеивал все содержавшиеся в ней клетки. Осталась прозрачная бесклеточная жидкость. Когда Бейеринк ввел ее здоровым растениям, они заболели табачной мозаикой. А когда Бейеринк отфильтровал сок свежеинфицированных табачных листьев, ему удалось заразить и другие здоровые растения.

В 1898 г. Бейеринк описал свои открытия, называя отфильтрованный сок «заразной живой жидкостью». В нем содержалось что-то такое, что распространяло табачную мозаику. Это вещество, как предполагал Бейеринк, было живым, но оно должно было отличаться от всех известных ему форм жизни. В конце XIX в. ученые не сомневались, что все живое состоит из клеток. В его жидкости никаких клеток не было. Что бы в ней ни содержалось, оно должно было быть удивительно стойким. Бейеринк добавлял в отфильтрованную жидкость спирт, и она не теряла патогенности. Нагрев жидкости чуть ли не до кипения не вредил ей. Бейеринк пропитал заразным соком промокательную бумагу и высушил ее. Спустя три месяца, используя раствор, полученный при погружении этой бумаги в воду, он смог вызывать заболевания у новых растений.

Таинственному действующему веществу в «заразной живой жидкости» Бейеринк дал название: вирус. Он заимствовал это слово у древних и присвоил ему новое значение. Однако Бейеринк не мог определить, что представляет собой вирус. Так что ему оставалось говорить только о том, чем вирус не является. Это было не животное, не растение, не гриб, не бактерия. Это было что-то другое.

Вскоре стало понятно, что Бейеринк открыл лишь одну разновидность вируса. В начале XX в. другие ученые, применив его метод фильтрования и заражения, открыли другие вирусы – возбудители других заболеваний. Затем они научились культивировать некоторые вирусы вне организма хозяев. Раз они умели выращивать в чашке Петри клетки, значит, могли культивировать и вирусы.

Даже и тогда ученые все еще не могли прийти к согласию относительно истинной природы вирусов. Одни утверждали, что вирусы – паразиты, которые эксплуатируют клетки. Другие полагали, что это всего лишь химические вещества. Путаница в вопросе о вирусах затрагивала самые основы: исследователи не могли договориться даже о том, живые вирусы или неживые. В 1923 г. британский вирусолог Фредерик Туорт заявил: «Природу вирусов установить невозможно».

Туман стал рассеиваться благодаря трудам химика Уэнделла Стэнли. В 1920-е гг., будучи студентом, Стэнли научился, соединяя молекулы в повторяющиеся структуры, получать кристаллы. А кристаллическое состояние вещества позволяло ученым узнать о молекулах то, чего иначе выяснить не получалось. Они обстреливали кристаллы рентгеновскими лучами, которые отражались от атомов и засвечивали фотопластинки, оставляя на них повторяющиеся узоры кривых, прямых и точек. По ним ученые могли затем определить структуру молекул, составляющих кристалл.

В начале XX в. кристаллы помогли разрешить одну из величайших загадок биологии. Тогда ученым уже было известно, что в живых организмах содержатся таинственные молекулы – так называемые ферменты, способные прицельно расщеплять другие молекулы. Чтобы установить истинную природу ферментов, исследователи превратили их в кристаллы. Их рентгенограммы показали, что они состоят из белков. Размышляя о преобразующей силе вирусов, Стэнли задался вопросом: что, если и они состоят из белков?

Чтобы это узнать, он обратил вирусы в кристаллы. Для своего исследования он выбрал знакомый вид – вирус табачной мозаики. Стэнли собрал сок больных табачных кустов и процедил его сквозь тонкопористые фильтры, как Бейеринк за сорок лет до него. Он удалил из жидкости мельчайшие загрязнения и подготовил ее к кристаллизации. К его изумлению, в жидкости начали образовываться микроскопические иголочки. Затем они разрослись в опалесцирующие пленки. Впервые в истории вирус стал доступен наблюдению невооруженным глазом.