Русские страницы этого дневника представляют собой отнюдь не традиционные путевые впечатления, а создают скорее ощущение фантасмагорического кафкианского сна, растянувшегося почти на два с половиной месяца. Россия предстала перед ним как мир противоречивый и алогичный. Все его попытки подойти к русской реальности с мерками западного человека — человека действия и разума — потерпели полный провал, будь то в захолустном Баку или в столичном Петербурге, перед лицом сельского станционного смотрителя или на приеме у генерал-губернатора. Там, где он ожидал найти помощь или хотя бы цивилизованное поведение, он их не находил, а там, где он на них не рассчитывал, неожиданно сталкивался с искренним дружелюбием и гостеприимством. Несколько раз в пути он задерживался властями. Например, в Коломне, где Макуори продержали шесть дней, он был арестован как шпион. Выбравшись наконец из Коломны и получив еще одно карантинное свидетельство от московского губернатора, Макуори вновь был задержан у самого въезда в Москву, в Люберцах, — на этот раз «невежественным станционным смотрителем», который решил снова отправить его документы в Москву на проверку. Но и после этого Макуори был задержан еще раз стражей у ворот Москвы. По иронии судьбы его спутники, которые покинули Астрахань позже, приехали в Москву раньше его, так как они миновали все опасные места ночью, когда стражники крепко спали. Таким образом, Макуори на собственном опыте убедился в правоте странной русской поговорки «Поспешай медленно». Символическим кажется, что, как пишут русские моряки, лишь одно трудное русское слово «подорожная» в памяти Макуори осталось «неизгладимым… потому что на всякой станции ее у него спрашивали». Будучи сдержанным и хладнокровным человеком, он тем не менее, описывая свой русский опыт, раз за разом повторяет: «жестокое», «совершенно несправедливое», «бесчестное заключение», «глубокое разочарование», «унизительная задержка», «чрезвычайно подавлен и ошеломлен» и, наконец, крик души: «мое терпение почти исчерпано», «я никогда не проводил время так неприятно», «мне осточертела русская полиция». После бескрайней, дикой и часто непостижимой России в Петербурге он внезапно вновь вернулся в знакомый европейский мир — международные интриги, вежливые манеры, блестящие приемы, и над всем этим — как фантастическая декорация — величественный Петербург с пышными царскими дворцами, с широкими элегантными мостами, красивыми садами и героическими статуями. «Самый великолепный и изысканный, самый блестящий и планомерно построенный город в мире», — отзывается он о Петербурге. Итак, вместо ожидаемой в прямой зависимости — радушный прием русских в Австралии в ответ на «приятное» путешествие по России — модель поведения Макуори оказывается гораздо сложнее. Возможно, что те русские, которых он так гостеприимно принимал в Австралии, были для него посланцами европейского лица России, повернутого к Западу, в то время как детали самого путешествия, столь живо описанные им в дневнике, — плохие дороги, задержки и аресты, грубость бюрократов и полиции, пьяные солдаты — подернулись романтической дымкой и почти изгладились из памяти. Слова Макуори о его посещении России: «везде был принят хорошо», сказанные им капитану корабля «Открытие» Васильеву в 1820 г., несомненно относятся к этому европейскому образу России. Впрочем, иностранцы всегда отличались способностью сохранять в памяти только приятные воспоминания о нашей стране.

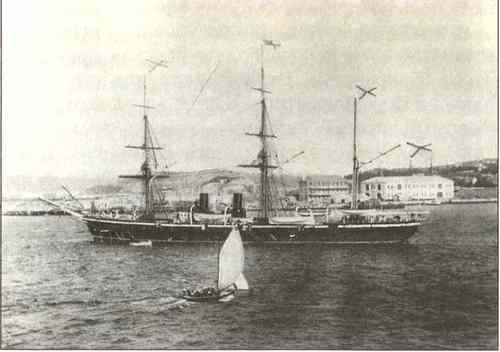

Корвет «Рында» в Сиднейской бухте. 1888 г.

Столь же примечателен и другой визит русской шхуны, спустя почти 70 лет. В четверг, 19 января 1888 г., невыносимая жара, стоявшая уже несколько дней, наконец спала. Небо затянули тучи, и подул прохладный южный ветерок. Смеркалось, мягкая дымка окутала горную цепь, у подножия которой раскинулся Ньюкастл, и в городе засветились первые огни. Пассажиры экскурсионного пароходика, возвращавшегося в город из местечка Томаго после пикника, неожиданно увидели силуэт огромного военного корабля, стоявшего на рейде. На флагштоке укрепления развевался британский военный флаг, и дирижер оркестра, находившегося на борту пароходика, решил, что Ньюкастл удостоился чести посещения британского военного корабля. Он заиграл гимн «Правь, Британия», за которым последовало «Боже, храни Королеву». Пароходик все ближе подходил к кораблю, и в этот момент флаг на корабле расправился под порывом ветра, и, к своему удивлению, музыканты увидели голубой крест на белом фоне — русский военно-морской флаг. После минутного замешательства дирижер не нашел ничего лучшего, как заиграть шотландскую мелодию «Забудем нашу встречу».

Так некоторым конфузом завершилась загородная прогулка городского оркестра и начался визит в Австралию парового корвета «Рында», одного из первых русских кораблей со стальным корпусом. Экипаж «Рынды» составлял 396 человек. Во время посещения Австралии на борту корвета находились 23 офицера, включая командира, а также судовой врач и священник. В списке офицеров обращает на себя внимание созвездие блестящих имен русских аристократов. Звездой первой величины среди них был великий князь Александр Михайлович (Романов), за ним следовали князь Михаил Сергеевич Путятин, князь Сергей Александрович Ширинский-Шихматов, граф Николай Михайлович Толстой, граф Матвей Александрович Апраксин, все в чинах лейтенантов и мичманов. Кроме того, в составе команды были представители известных русских морских династий Эбелингов, Лангов, Тыртовых, Шателенов и Кульстремов. Командиром всей этой аристократической молодежи был старый морской волк — капитан 1 — го ранга Федор Карлович Авелан. Вся его жизнь была связана с морем. Достаточно сказать, что тогда он посещал Австралию уже в третий раз. В 1871 г. он побывал в Мельбурне на клипере «Гайдамак» в чине лейтенанта; в 1881–1882 гг., командуя клипером «Вестник», он посетил Сидней, Хобарт, Мельбурн и Гленелг. Его непосредственный начальник, адмирал А. Б. Асланбегов, отзывался о нем как о прекрасном командире, хорошо знающем французский и английский языки. Несомненны и его дипломатические способности, которые ему пришлось применить в полной мере во время захода на Самоа. Его импозантная фигура всегда привлекала внимание, и, как писали австралийские газеты, он был «истинным командиром и настоящим мужчиной».

Но самой колоритной фигурой на бронепалубном корвете, безусловно, был великий князь Александр Михайлович. Внук Николая I, сын великого князя Михаила Николаевича и Ольги Федоровны (принцессы Цецилии Баденской), он был двоюродным братом царя Александра III. Хотя благодаря своему титулу Александр Михайлович и занимал особое положение на «Рынде», он отнюдь не был изнеженным аристократом, а, напротив, отличался добросовестностью, трудолюбием и хорошими знаниями. По дороге в Австралию корвет заходил в Порт-Морсби, центр английского протектората в Новой Гвинее, после посещения которого участники экспедиции детально описали жизнь этого крошечного европейского форпоста и свои встречи с папуасами. Оттуда «Рында» двинулась на юг — впереди лежала Австралия. Александр Михайлович прекрасно передал чувство, охватывавшее его в тихие утренние часы на вахте: «Я стою на носу, — среди молочных облаков блестит созвездие Южного Креста, — я глубоко вдыхаю аромат тропических лесов […] а вокруг тишина… Чудесная тишина военного корабля на рассвете. Полная глубокого значения. Проникнутая величием вселенной. Дарящая просвещенным прозрение. Трудно себе представить, что там где-то есть Россия, что где-то позади остался Император, Царская семья, дворцы, церкви, парады, казаки, величавая красота отягощенных драгоценностями женщин». Русские моряки ждали от встречи с Австралией чего-то необычного. Корреспондент австралийской газеты сообщал, что Авелан и Путятин, не в первый раз посещавшие Австралию, «так много рассказывали о стране, что разожгли любопытство у всей команды, и когда наконец показался австралийский берег, все бросились к борту».