Эвакуация из Шанхая 5500 русских эмигрантов началась в середине января 1949 г. Первую группу возглавил инженер О. М. Мирам. Этой рабочей группе, прибывшей на самолете, пришлось очень тяжело работать — они расчищали джунгли, прокладывали дороги, намечали место для лагеря. Нестерпимая жара и полное отсутствие каких-либо приспособлений делали их работу особенно сложной. Ночью они спали в пустых американских бараках, которые остались после войны. На острове не было питьевой воды, элементарных санитарных условий, не было дорог и электричества. Русские инженеры и их помощники сами создали все условия, необходимые для жизни в лагере. Был очищен и использован ручей, была налажена подача воды в лагерь, было проведено электричество.

Первый пароход «Хвальен» вышел из Шанхая также в январе 1949 г., имея на борту 490 человек. В группе из 489 человек, прибывшей вторым рейсом в феврале, были русские из Тяньцзина, Пекина и Циндао. Пароход зашел в Манилу, где на него погрузили палатки, походные кухни, обрудование для электрической станции, холодильники и прочее нужное на месте оборудование. Один из беженцев вспоминает: «Гавань Тубабао поразила своим убожеством, там ничего не было, кроме грязи под ногами, и никого, кроме нескольких должностных лиц, встречавших нас. Вскоре за вторым пароходом пришел пароход «Кристобал» и так — пароход за пароходом — продолжалось несколько недель. Это было трудное время для всех нас, но общее настроение было бодрым, и все верили, что впереди у нас новая жизнь, которая начнется с нашего расселения по свободным странам. Мы думали, что пробудем в лагере только 4 месяца, но на деле наша семья провела там 20 месяцев».

Русская библиотека в лагере на Тубабао

Устройству лагеря помогло еще и то, что в нескольких километрах от него находилась заброшенная американская военная база с различным оборудованием. Были построены бараки, кухня, библиотека, клуб, церковь, детский сад, открыты курсы кройки и шитья, читались доклады, ставились театральные постановки и оперетты. Два раза в неделю администрация показывала американские фильмы. Собственноручно был создан маленький парк в джунглях — расчищено место, сделаны дорожки, поставлены скамейки и насажены лианы и ибискусы. Библиотека размещалась в палатке писателя Ловича, и заведовала ею жена писателя.

«Дежурство на кухне несли все женщины по очереди. Я работала в районной конторе. Там собирались «рабочие» нашего района. Среди них были писатель Лович и бывшие офицеры Белой Армии. Они утром приходили за «заданиями» и во время перекура вспоминали былые дни и «битвы, где вместе рубились они». Вспоминали своих героев и потерянную Россию. Я слушала, как зачарованная…» — вспоминает Е. Ширинская.

Летом 1949 г. истек 4-месячный оговоренный правительством Филиппин срок, и поначалу его не хотели продлевать. В лагере стали ходить тревожные слухи о перевозке беженцев в лагерь в Германию. Однако филиппинское правительство позже все же продлило срок пребывания. Ходили слухи, что в США хлопочут, чтобы прошел закон о пропуске туда русских эмигрантов с Тубабао вне всяких квот. Чуть позднее американский представитель в лагере Д. Прайс объявил, что скоро в лагерь приедут австралийские представители по делам эмиграции. Австралийский представитель Леру заявил, что уехать в Австралию беженцы смогут по контракту на 2 года и на оговоренных условиях — мужчины до 50 лет и женщины до 35 лет. Престарелых родителей брать было нельзя, но можно было выписать потом. Другим условием австралийского представителя было, что первые два года являются как бы испытательным периодом, и если человек подойдет, то может получить право на постоянное жительство в Австралии. Затем появились представители из Франции и Парагвая. Франция предлагала переселение на Мадагаскар. Отъезд на Мадагаскар был возможен только для мужчин не старше 35 лет с техническим образованием и крепким здоровьем. Парагвайские представители вербовали людей с опытом в сельском хозяйстве и предлагали очень хорошие условия. 275 человек приняли их предложение и уехали в Парагвай.

Были также представители из Суринама и Сан-Доминго. С приездом американской делегации стало известно, что квота рожденных в Китае была переполнена и надо теперь ждать около 8 лет, чтобы получить визу на въезд в США. Для русских, родившихся в Китае, это стало настоящим ударом.

Стоит упомянуть, что русским беженцам в Тубабао был запрещен контакт с местным населением, равно как и выезд с острова в другие филиппинские районы. Несмотря на это, президент Филиппинской республики Квирино в октябре 1949 г. посетил лагерь и был принят с русским радушием. В ноябре того же года лагерь посетил американский сенатор В. Ноуланд. Он был инициатором внеквотного допуска шанхайских беженцев на Тубабао. Также архиепископ Иоанн (Шанхайский) в сентябре 1949 г. выступал перед Сенатской Юридической комиссией в США и описал трагическое положение дальневосточной эмиграции на Тубабао. Он передал петиции с 5000 подписей. Не видя перспектив разрешения их судьбы, люди стали соглашаться на условия австралийского правительства и уезжать в Австралию. Позднее прошла поправка в Закон о внеквотном въезде тубабаоской группы в США, и оставшиеся эмигранты уехали туда. Уже пустой лагерь осенью 1951 г. был разрушен тайфуном.

Демонстрация протеста русских беженцев на Тубабао

Многие русские эмигранты из Китая, перебравшись в Австралию, продолжили свою общественную деятельность. Среди них были юрист и соучредитель многих общественных организаций в Шанхае Платон Аркадьевич Казаков, деятель Антикоммунистического союза в Тяньцзине и глава Российской фашистской партии Владимир Дмитриевич Космин, зубной врач и преподаватель Евгений Александрович Насонов, деятель церковной жизни в Китае и Австралии и автор воспоминаний Александр Васильевич Серапинин, офицер и казачий деятель Николай Павлович Солнцев, общественный деятель, многолетний член Народно-трудового союза (НТС), журналист, автор путеводителя по Риму (издан в Германии на русском языке в 1960 г.) Анатолий Александрович Коновец, доктор медицины Николай Павлович Голубев. В Австралии был создан Общеавстралийский русский антикоммунистический центр, который просуществовал 3 года. Его председателем являлся бывший капитан l-гo ранга Н. Ю. Фомин. «После долгих усилий, — писал очевидец, — этот центр был создан, и все главные пункты русского рассеяния в Австралии — Брисбен, Мельбурн и Сидней — избрали Николая Юрьевича Фомина, монархиста по убеждениям, своим председателем. Это, конечно, обеспокоило левые группировки, которые не замедлили начать подрывную работу для развала созданной организации» (Баксмут А. Памяти Николая Юрьевича Фомина // Русская жизнь. 20.08.1964).

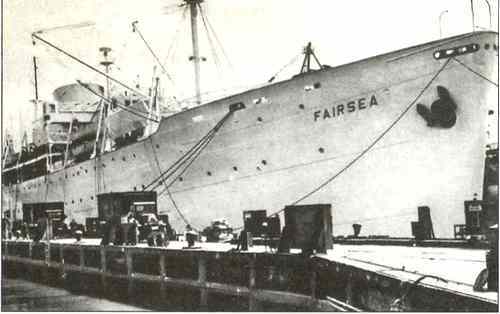

Корабль беженцев «Fairsea», на котором прибывали русские ди-пи в Австралию в 1950-е гг. Порт приписки — Неаполь, Италия

Из других общественных деятелей Австралии стоит упомянуть председателя Общемонархического объединения, бывшего полковника А. Н. Стафиевского и А. Г. Доможирова (1887–1955), бывшего командира Уральского стрелкового полка в Забайкалье и 1-й стрелковой бригады в Приморье. Он эмигрировал в Австралию через Филиппины после шести попыток получить визу и участвовал в общественной жизни Брисбена. В Австралии до сих пор существует и плодотворно работает немало общественных организаций русской диаспоры, например Русский общественный центр в Аделаиде. Во многом успех этой организации был обусловлен деятельностью Михаила Николаевича Чуркина, приехавшего из Шанхая в 1949 г. Первым же объединением русских эмигрантов на пятом континенте стал Русский клуб, основанный в Брисбене в 1924 г., когда в этом городе жило чуть более 100 человек из России. Председателем Русского благотворительного общества в Брисбене с 1971 г. являлся Владимир Мазюк, окончивший гимназию Христианского союза молодых людей в Харбине. До отъезда в Австралию в 1950 г. Мазюк жил в Шанхае. Он был инициатором создания и первым председателем Русского общественного центра в Брисбене (1972–1982). Немало представителей общественных объединений в Австралии были выпускниками учебных заведений Китая. Так, «Политехник» собрал под свое крыло выпускников Харбинского политехнического института (ХПИ). Журнал объединения под одноименным названием опубликовал большое количество интересных материалов не только по истории ХПИ, но и по всей российской эмиграции в Маньчжурии. Это позволило сохранить память о преподавателях и профессорах института, воссоздать многие аспекты научной, культурной и общественной деятельности всей эмиграции в Китае, а также уточнить биографии ее деятелей. Долгое время изданием журнала занимался Борис Николаевич Коренев (1911–1988), выпускник ХПИ 1935 г., который жил в Австралии с 1962 г. Другим видным редактором «Политехника» был Виктор Александрович Егоров (1915–1989). Выпускник ХПИ 1934 г. Борис Павлович Стоянов (1910–1988), прибывший в Австралию в 1957 г., стал председателем Объединения инженеров, окончивших Харбинский политехнический институт.