5.1 (е). Переходя от мужских рифм к женским, прежде всего замечаем некоторые различия в распределении разнозвучий между финальной позицией (плевеЛ — севеР) и интервокальной позицией (поЛу — поРу). В прозаической речи среди слов с женским окончанием интервокальная позиция заполнена согласными почти всегда, а финальная — лишь приблизительно в трети случаев (подсчеты по «Хаджи Мурату»). Поэтому неудивительно, что на финальную позицию приходится меньше разнозвучий: у Бродского 14 %, у Маяковского 16 %, у Пастернака 22 %, у Цветаевой 32 %. Как видим, опять из трех старших поэтов ближайшим к Бродскому оказывается Маяковский.

5.2 (ж). Эти разнозвучия на финальной позиции женской рифмы тоже смягчаются поэтами — на этот раз каждым на свой лад, без каких-либо сходств. У Бродского почти половина его 119 разнозвучий — это рифмы на Л/Р (18 раз), М/Н (12 раз) и особенно К/Х (26 раз): плевеЛ — севеР, убыЛЬ — угоРЬ, вот чеМ — вотчиН, грешниК — внешниХ, камеяХ — скамеек и т. п. Рифмы К/Х легко образуются морфологически (на — К кончаются употребительные суффиксы, на — X — флексии), рифмы на сонорные, видимо, подбираются поэтом целенаправленно. При этом предпочтение, отдаваемое Л/Р перед М/Н (не совсем ожиданное), — общее у него с Маяковским и другими поэтами. Сам Маяковский на финальных позициях предпочитает пользоваться рифмами на мягкий/ твердый и на йот: трутеНЬ — трудеН, площаДЬ — располощуТ, кучеЙ — скручеН, пылеватой — элеватоР. У Пастернака предпочтение рифмам на йот еще сильнее: mapamopuЛ — мораторий, оратоР — утратой; может быть, в таких рифмах йот воспринимается как условно несуществующий (ср. традиционное милый — могилы и пр.), и рифма по ощущению приближается к усеченной (оратоР — утратой как оратоР — утрата). У Цветаевой тоже больше всего финальных разнозвучий на йот, а кроме них — на сонорные, но, в отличие от Бродского, не на Л/P, а на М/Н: знатеН — зятеМ, бубеН — зарубиМ.

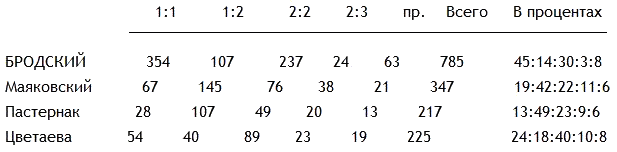

5.3 (з). Интервокальная позиция в женских рифмах может быть заполнена одиночными звуками, 1:1, или пучками звуков, 1:2, 2:2, 2:3 и т. д.: троПы — сугроБы, знаКу — наизнаНКу, бутыЛКи — БутыРКи, жеРЛа — жеРТВа и т. д. вплоть до 4:4 лекаРСТВо — критикаНСТВом у Маяковского. Соотношение разных интервокальных заполнений у разных поэтов видно из следующей таблицы:

Из таблицы видно: заполнение интервокальной позиции у Бродского резко своеобразно, решительно непохоже на Маяковского и Пастернака и лишь немного похоже на Цветаеву. А именно, Бродский отчетливо избегает неравнозвучных заполнений 1:2 (знаКу — наизнаНКу) и предпочитает им равнозвучные 1:1 и 2:2 (троПы — сугроБы, ТеРек — бретеЛек, лаМПу — даМБу, ослаБЛи — цаПЛи). Маяковский и Пастернак предпочитают, наоборот, именно неравнозвучное 1:2, сближающее эти крайности: скреПЛен — РеПин, моДу — моРДу у них чаще, чем труТень — труДен или затыРКал — затыЛКом. Цветаева, как и Бродский, предпочитает равнозвучные заполнения неравнозвучным (чаще виДишь — иБис и гоРДо — ГеоРГий, чем клаЖа — каЖДой), но в гораздо меньшей степени. У Бродского равнозвучных вчетверо больше, чем неравнозвучных, у Цветаевой только вдвое; а у Маяковского и Пастернака, наоборот, неравнозвучных в 1, 3–1, 5 раз больше, чем равнозвучных.

5.4 (и). Излюбленное Бродским заполнение интервокальной позиции 1:1 почти наполовину осуществляется за счет разнозвучий только двух типов: звонкий/глухой (71 случай из 354, т. е. 20 %) и сонорный/ сонорный (91 случай, 26 %). Характерные для него рифмы — троПы — сугроБы, реКу — телеГу, цитаТы — цикаДы, сосеДи — сеТи (разнозвучий Д/Т больше, чем Б/П, Г/К, В/Ф, Ж/Ш, вместе взятых), пеНу — ПолифеМу, починиЛи — ЧеллиНи, воРот — хоЛод, ТеРек — бретеЛек (разнозвучий Л/P больше, чем М/Н, Л/M, Л/Н и прочих, вместе взятых). По пристрастию к звонким/глухим Бродскому ближе всего Маяковский — у него такие разнозвучия составляют 36 случаев из 67 (54 %): труТень — труДен, дяДи — дяТел, лаПы — слаБый, глаЗом — клаССом и даже (иноязычный аффрикат!) деваТЬСя — ЦивциваДЗе; зато сонорными он почти не пользуется. По пристрастию к сонорным/сонорным Бродскому ближе всего Цветаева — у нее такие разнозвучия составляют 12 случаев из 54 (22 %): низиНах — незриМых, солоМу — СоломоНа и пр. (почти сплошь М/Н, только один раз Л/Р); зато звонкими/глухими она не пользуется ни разу. Традиция рифмовать звонкие с глухими восходит к экспериментам Некрасова (ПетроПоль — соБоль, кваСом — экстаЗом), но она слишком прерывиста, чтобы можно было объявлять ее «петербургской», искать в ней влияние «чухонского произношения» и пр.

5.5 (к). Второе излюбленное Бродским заполнение интервокальной позиции, 2:2, допускает больше сложностей. Обычно поэты в таком разнозвучии делают один из пары звуков общим, а другой разным, причем общим чаще бывает первый звук, чем. второй. Примеры разнозвучия 2:2 с общим начальным звуком: оБЛак — оБЛ’ик, лаМПу — даМБу, плаВНо — ПаВЛа, паЛЬЦах — паЛЬМах; с общим конечным звуком: поЛЗай — поЛЬЗой, леТНих — леДНик, ОрдыНКу — обниМКу, уроДЛив — иероГЛиф; со смещенными общими звуками: АриаДНы — вариаНТы, ниМФе — риФМе; без общих звуков — виЗГом — риСКом, неКТо — неГРа. Как правило, поэты предпочитают делать общим начальный звук. Пропорция интервокальных заполнений 2:2 типа лаМПу — даМБу, поЛЗай — поЛЬЗой и всех остальных для Бродского (237 случаев) — 40:30:30, для Маяковского (76 случаев) — 50:35:15, для Пастернака (49 случаев) — 50:20:30, для Цветаевой — 90:10:0. По этому признаку Бродский оказывается ближе к Пастернаку и Маяковскому, дальше всего от Цветаевой.

Это разнозвучие можно рассмотреть и еще немного детальнее. Из приведенных примеров на 2:2 с общим начальным звуком видно, что рифма паЛЬЦах — паЛЬМах (где вторые звуки Ц и М не имеют ничего общего) звучит резче, чем оБЛак — оБЛ’ик (где Л и Л’ различаются лишь мягкостью/твердостью), лаМПу — даМБу (где П и Б различаются лишь звонкостью/глухотой), плаВНо — ПаВЛа (где Н и Л одинаково сонорные). К таким дополнительным смягчениям разнозвучия Бродский прибегает в 40 % случаев, Маяковский — в целых 80 %, Пастернак в 60 %, Цветаева всего лишь в 20 % — мы еще раз убеждаемся в ее любви к резким разнозвучиям.

5.6 (л). Менее любимое Бродским, но любимое Маяковским и Пастернаком заполнение интервокальной позиции 1:2 также допускает смягчение — когда одиночный звук первого члена рифмы повторяется в составе двузвучия второго члена рифмы. Здесь возможны те же самые случаи: с общим начальным звуком — реЧЬю — навстречу, на Бок — яБЛок, картаво — кентаВРа; с общим конечным звуком — ЛеТа — леПТа, в роЩах — бомбардироВЩик, глагоЛом — гоРЛом; без общего звука — виРШи — вы Же, требуХа — триуМФа, поМощь — поЛНочь. Пропорции этих трех типов для Бродского (107 случаев) — 30:40:30; для Маяковского (145 случаев) — 20:70:10; для Пастернака (107 случаев) 80:10:10; для Цветаевой (40 случаев) — 60:10:30. Здесь, таким образом, по своим предпочтениям Бродский совпадает с Маяковским: у обоих одиночный интервокальный звук чаще повторяется в конце рифмующего двузвучия, чем в начале: глагоЛом — гоРЛом, гоЛи — гоРЛе, глазаМи — казаРМе. Прирастающий перед этим начальный звук двузвучия — чаще всего Р (как в приведенных примерах), или другие сонорные (младеНЦа — деТЬСя, оберегаТЬСя — америкаНЦа), или йот (кофеЙНе — феНе, эТи — флеЙТин).

Заметим, что когда одиночный звук повторяется не в конце, а в начале рифмующего двузвучия, то это в большинстве случаев так называемая рифма с внутренним йотом: плаТЬем — заплаТим, реЧЬю — навстречу, веТер — междомеТЬя, звоноЧек — ноЧЬю. Как кажется, некоторые поэты ощущают эту рифму не как неточную, а как условно-точную (подобно рифме с внешним йотом: могилы — милыЙ): во всяком случае, поздний Пастернак, полностью отказавшись от неточных рифм своей молодости, спокойно продолжает рифмовать ноЧи — худосоЧЬе и на свеТе — тысячелеТЬе. В нашем материале рифмы с внутренним йотом составляют от всех рифм 1:2 с начальным повтором у Пастернака 65 %, у Маяковского 60 %, у Цветаевой 55 %; по сравнению с ними Бродский использует этот легкий прием значительно реже — в 35 % случаев.