– Ну, а как же быть с подписью? – спросил Санчо.

– Амадис никогда не подписывал своих писем, – ответил Дон Кихот.

– Так-то оно так, – сказал Санчо, – а только расписка непременно должна быть за вашей подписью, а если ее переписать, так, наверное, скажут, что подпись поддельная, – и я так и останусь без ослят.

– Расписку свою я подпишу сам, и когда племянница увидит мою руку, она, ни слова не говоря, исполнит мое распоряжение. Что же касается любовного послания, то ты вели подписать его так: «Ваш до гроба рыцарь Печального Образа». Не важно, если подпись будет сделана не моей рукой, потому что, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать и во всю свою жизнь не видела ни моих писем, ни моего почерка. Мы только смотрели друг на друга, да и то весьма редко. Могу по совести поклясться, что за все двенадцать лет, что я люблю ее больше света очей моих, я не видел ее и четырех раз. Очень возможно, что она вовсе и не замечала, что я на нее смотрел: в такой строгости воспитали ее Лоренсо Корчуэло, ее отец, и Альдонса Ногалес, ее мать.

– Те-те-те! – вскричал Санчо. – Так, значит, сеньора Дульсинея Тобосская не кто иная, как дочка Лоренсо Корчуэло – Альдонса Лоренсо?

– Да, – ответил Дон Кихот, – и она достойна быть царицей всего мира.

– Да я ее отлично знаю, – воскликнул Санчо, – девка хоть куда, ладная да складная. Накажи меня бог! В силе и удали она не уступит ни одному деревенскому парню. Она хоть какого рыцаря, странствующего или собирающегося странствовать, за пояс заткнет. Лопни я на этом месте, и силища же у нее! А какой голос! Должен вам сказать, что однажды взобралась она на нашу колокольню и стала кликать отцовских батраков, работавших в поле, и хоть до них было не меньше полумили, они услышали ее так же ясно, как будто стояли под самой колокольней. А лучше всего, что она ничуть не жеманится, со всеми балагурит, и все ее смешит и потешает. Ну, теперь я могу сказать, сеньор рыцарь Печального Образа, что вы не только можете и должны ради нее совершать безумства, но что у вашей милости есть вполне законная причина впасть в отчаяние и даже повеситься. Всякий, кто про это знает, наверное скажет, что поступили вы вполне правильно, хотя бы потом сам черт потащил вас в ад. Мне уже не терпится тронуться в путь, чтобы взглянуть на нее; давненько я ее не видел. Должно быть, она порядочно изменилась: девка-то ведь постоянно в поле, на воздухе и на солнцепеке, а от этого цвет лица скоро портится. Только, сеньор Дон Кихот, открою я вашей милости одну правду: до сего дня пребывал я в великом заблуждении, ибо твердо и крепко верил, что сеньора Дульсинея, в которую ваша милость влюблены, – какая-то принцесса или вообще важная особа, достойная тех богатых подарков, которые ваша милость ей посылала. Ведь вы послали ей бискайца, каторжников и, должно быть, еще многих, ибо, наверное, ваша милость одержала немало побед в ту пору, когда я не состоял вашим оруженосцем. Но подумайте хорошенько, какой прок сеньоре Альдонсе Лоренсо, то есть, я хочу сказать, сеньоре Дульсинее Тобосской, в том, что ваша милость посылает и будет посылать к ней побежденных, а те будут падать перед ней на колени? Ведь, чего доброго, они могут явиться к ней в ту минуту, когда она будет расчесывать лен или молотить на гумне. Застав ее за такой работой, они могут рассердиться, а ее самое ваш подарок, наверное, насмешит и обидит.

– Сколько раз уже я тебе твердил, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что ты несносный болтун и что напрасно ты с твоим неповоротливым умом пускаешься в рассуждения. Но чтобы тебе стало ясно, насколько ты глуп и насколько я умен, скажу тебе только, что все графини и принцессы, все благородные и прекрасные дамы, которые описываются в романах и воспеваются в стихах, не существуют в действительности. Поэтому их просто выдумывают, чтобы было о ком написать стихи и чтобы все считали их влюбленными или людьми, достойными любви. Кто же мешает мне вообразить, что Альдонса Лоренсо самая прекрасная и умная девушка, самая высокородная принцесса на свете? Тебе следует знать, Санчо, – если ты только этого не знаешь, – что две вещи особенно возбуждают любовь: совершенная красота и добрая слава, а Дульсинея в полной мере обладает и тем и другим. В красоте никто не сравнится с ней, и мало кто пользуется такой доброй славой, как она. Одним словом, я считаю, что говорю чистую правду, ибо моему воображению она представляется такой прекрасной и благородной, что с ней не сравнится ни Елена, ни Лукреция, ни другие знаменитые жены древности. Так пусть люди говорят, что им угодно. Если невежды станут порицать меня, то мудрецы вознаградят меня своими похвалами.

– Вы вполне правы, ваша милость, – ответил Санчо, – согласен, что вы мудрец, а я осел… Ай, ай!.. к чему только вырвалось у меня это несчастное слово «осел». Ведь в доме повешенного никогда не говорят о веревке. Видно, я никогда не забуду моего серого. Ну, ваша милость, пишите письма и отпустите меня скорей, а то время идет.

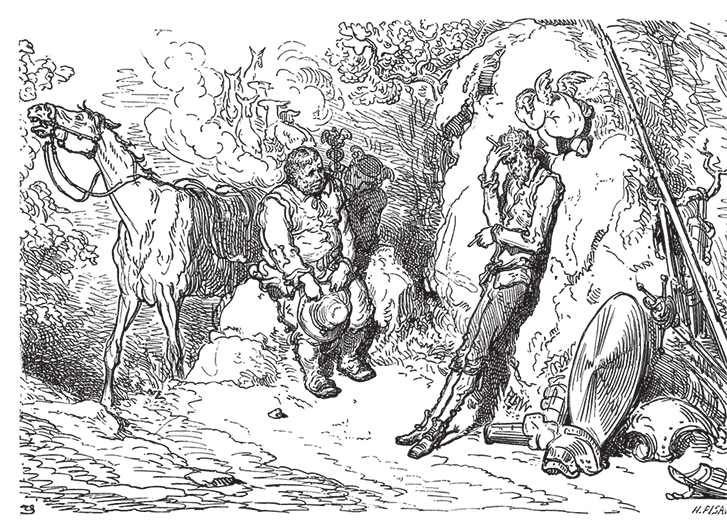

Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сторону, принялся сосредоточенно писать письмо. Окончив его, он подозвал Санчо и сказал:

– Выслушай внимательно мое послание к Дульсинее и постарайся запомнить его наизусть. Легко может статься, что оно потеряется в дороге. Судьба враждебна ко мне, и нужно быть готовым ко всему.

На это Санчо ответил:

– Да вы, ваша милость, перепишите его раза два или три и передайте мне, а я уж доставлю его в целости. Но чтобы я выучил его наизусть! – ну, уж от этого увольте: память у меня такая дырявая, что я частенько и свое собственное имя забываю. Но все-таки прочтите мне его: должно быть, оно очень хорошо написано.

– Итак, слушай, что я написал, – сказал Дон Кихот.

Письмо Дон Кихота к Дульсинее Тобосской.

Высокая и властительная сеньора!

Рыцарь, раненный и уязвленный до глубины сердца жалом разлуки, желает тебе здоровья, о сладчайшая Дульсинея Тобосская, хотя сам лишен его. Если твоя красота пренебрегает мною, если твои достоинства ополчаются против меня, если твое презрение сулит мне гибель, мне не снести этой горести, ибо она не только глубока, но и слишком длительна. Мой добрый оруженосец Санчо даст тебе полный отчет, жестокая красавица, возлюбленный враг мой, о том отчаянии, до которого ты довела меня. Если удостоишь меня помощи, я твой, если же нет, поступай, как тебе будет угодно: расставшись с жизнью, я надеюсь насытить твою жестокость и свою страсть.

Твой до гроба рыцарь Печального Образа.

– Клянусь жизнью моего батюшки, – воскликнул Санчо, выслушав это послание, – никогда сроду я не слыхал ничего более возвышенного. Диву даешься, как это ваша милость так хорошо умеет сочинять и как подходит к этому письму подпись: «рыцарь Печального Образа». Честное слово, ваша милость, вы сущий дьявол: чего вы только не знаете!

– Странствующий рыцарь, – ответил Дон Кихот, – обязан знать все.

– Ну, а теперь, ваша милость, – продолжал Санчо, – напишите-ка на обороте записочку насчет трех ослят и подпишитесь поразборчивей, чтобы каждый сразу же узнал ваш почерк.

– Охотно, – ответил Дон Кихот и, написав, прочел следующее:

Велите, ваша милость сеньора племянница, выдать подателю сей записки, моему оруженосцу Санчо Пансе, трех ослят из числа тех пяти, что я оставил при отъезде и поручил заботам вашей милости. Каковых трех ослят приказываю я вам выдать ему взамен полученных мною здесь от него трех других. По совершении этого и получении от него расписки, наши счеты с ним надлежит считать поконченными. Писано в дебрях Сиерра-Морены, двадцать второго августа сего текущего года.