В начале опыта были записаны значительные по размаху, но медленные и плавные колебания кривой — неспокойная стойка, характерная для нервных больных. Спустя некоторое время было дано мысленное внушение: «Падайте назад». С этим совпал по времени ряд очень быстрых и резких качаний перципиентки — на кривой несколько почти слившихся друг с другом качаний. По окончании мысленного внушения кривая приобрела первоначальный более спокойный ход. То же самое повторилось при второй и третьей пробе мысленного внушения. Получилось впечатление, как будто бы во время мысленного воздействия у перципиентки каждый раз нарушалась способность поддерживать равновесие. Произведённый по окончанию опыта опрос показал, что отмеченные три приступа усиленных и ускоренных качаний самой перципиенткой замечены не были. В повторных опытах такие положительные пробы чередовались с неудачными или же весь опыт оказывался неудачным.

Несравненно более чёткие результаты были получены автором в совместных многолетних исследованиях с сотрудниками Бехтеревского института мозга — д-ром А.В.Дубровским и физиологом И.Ф.Томашевским — в опытах мысленного внушения сна и пробуждения. Из большого числа обследованных в этом отношении лиц, главным образом истеричных больных, пациентов д-ра Дубровского, нам посчастливилось отобрать трёх перципиенток (Ф., И. и С.), пригодных для опытов мысленного внушения, проводимых с применением гипногенной методики. В целях уточнения этой методики мы ввели пневматическую регистрацию на кимографе ритмических движений наших перципиенток. Суть этого впервые разработанного нами приёма исследования состояла в следующем.

В правую руку испытуемой вкладывался наполненный воздухом резиновый баллон; для большей надёжности баллон прикреплялся к руке посредством шнурка, перекинутого через тыльную её часть. С помощью резиновой трубки, переходящей в металлическую, баллон соединялся с регистрирующей капсулой Марея, находившейся обычно в другой комнате. Мареевская капсула представляет собой плоский цилиндр, затянутый сверху подвижной резиновой мембраной, упирающейся в лёгкий рычаг. Рычаг капсулы своим свободным концом прикасался к закопчённой ленте вращающегося барабана кимографа. Нетрудно понять, что при этих условиях малейшее давление испытуемой на баллон пневматически передавалось мареевской капсуле, вызывая выпячивание мембраны и поднятие записывающего рычага. Это позволяет получать на барабане кимографа графическую регистрацию движений, производимых кистью руки испытуемой, находящейся в другой комнате.

Опыты проводились следующим образом. Испытуемой, остававшейся в бодрственном состоянии, давалась инструкция ритмически сжимать баллон, что не представляло для неё большого труда и могло ею производиться без заметного утомления в течение нескольких десятков минут. В некоторый неизвестный для испытуемой момент опыта индуктор из другой комнаты приступал к мысленному усыплению; при этом он сам или находившийся при нём ассистент замыкал цепь электромагнитного отметчика; отметчик регистрировал на том же кимографе момент начала усыпления. Пока перципиентка ещё оставалась в бодрствующем состоянии, пневматическая запись её движений, продолжалась. Но как только внушение реализовалось и перципиентка впадала в состояние гипноза, движения тотчас же прекращались и, пока сон продолжался, регистрирующие приборы записывали ровную линию.

В момент начала мысленного пробуждения индуктор снова включал отметчик. Когда внушение реализовалось, т. е. перципиентка пробуждалась, она тотчас же и без всякой дополнительной инструкции возобновляла прерванное во время гипноза сжимание баллона. При этом обычно, благодаря послегипнотической амнезии (забвению), испытуемая не замечала того, что во время сна сжимание баллона ею не производилось.

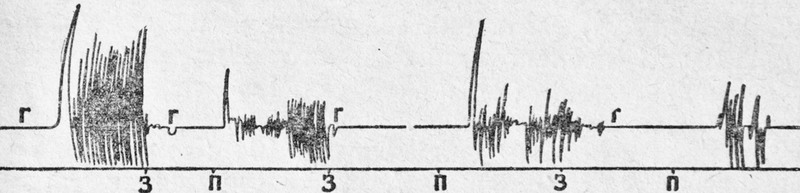

С помощью этой методики в опытах с тремя испытуемыми нам удалось получить большое число кимографических записей, которые, как нам кажется, со всей объективностью устанавливают явление мысленного усыпления и пробуждения. В качестве иллюстрации привожу кимографическую запись, полученную с испытуемой Ф. при индукторе Томашевском (рис. 9). Ее рассмотрение показывает, что в начале записи испытуемая находилась в состоянии бодрствования. В некоторый момент опыта, указанный опусканием линии отметчика (1-е «З»), индуктор начинает мысленно усыплять испытуемую. Как видно по записи, это внушение почти тотчас же реализуется: размахи кривой (т. е. сжимания испытуемой баллона) прекращаются (1-е «Г» — гипноз). Через некоторое время индуктор посылает мысленный приказ: «Проснитесь» (1-е «П» на линии отметчика), и размахи кривой вскоре возобновляются — испытуемая пробуждается. Спустя некоторое время индуктор снова начинает мысленное усыпление (2-е «З» на линии отметчика), испытуемая немедленно засыпает. Индуктор начинает мысленно пробуждать ещё раз, и размахи кривой появляются опять, и т. д.

Рис. 9. Кимограмма опыта с сжиманием перципиентом резинового баллона при повторном внушении на расстоянии засыпания и пробуждения (получена в лаборатории автора).

В течение короткого промежутка времени в этом опыте удалось вызвать три усыпления и три пробуждения, реализуемых в течение нескольких секунд (в первых трёх записях) или десятков секунд (во вторых трёх) после начала соответствующего мысленного внушения. Объяснить этот результат приступами самопроизвольно возникающего гипноза (так называемого автогипноза) и пробуждения, случайно совпавшими по времени с моментами мысленного внушения уснуть или проснуться, едва ли возможно. Вероятность таких совпадений слишком мала. Это предположение придётся и вовсе отбросить, если мы скажем, что такие же приблизительно результаты были получены нами десятки раз, во многих опытах и на разных (трёх) испытуемых.

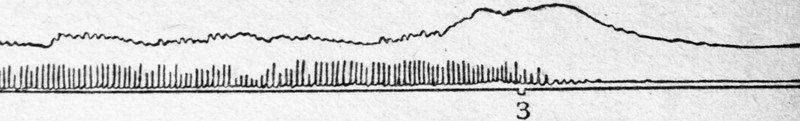

В некоторых опытах мы одновременно со сжатиями баллона посредством несложного механического, приспособления регистрировали на движущейся ленте кимографа, ещё и гальванограмму, получаемую с другой руки перципиентки таким же образом, как это делал д-р Бругманс в своих опытах с Ван Дамом. На рис. 10 представлена запись, полученная в опыте на одной из перципиенток ещё тогда, когда она в первый раз явилась в лабораторию и обнаружила способность к восприятию мысленных внушений. В 8 час. 45 мин. опыт был начат, в 9 час. 10 мин. произведено первое мысленное внушение сна, и уже в 9 час. 11 мин. 12 сек. размахи на записи прекратились — наступил сон. Изменилась при этом и гальванограмма: она временно поднялась и — что особенно характерно — на всё время сна утратила свою зубчатость, приняв ровный ход. Гальваническая реакция на мысленное внушение неподотчётна сознанию и не может быть подделана перципиенткой. В этом её большое преимущество перед произвольными двигательными реакциями.

Рис. 10. Опыт с одновременной регистрацией сжиманий баллона и гальванограммы, полученной по методу Верагута при внушении на расстоянии сна (из материалов лаборатории автора).

Но сколько бы мы ни приводили отдельных примеров, выбранных, из накопленного эмпирического материала, это вряд ли покажется читателю вполне убедительным. В исследованиях такого рода решающую роль играет закон больших чисел. На трёх испытуемых в 64 опытах мы произвели 260 проб мысленного усыпления и пробуждения. Из них 194 с применением графической регистрации. Усыпление не удалось лишь в 6 случаях, а пробуждение — в 21 случае, что по отношению к общему числу проб составляет 10,4 %. Что касается скорости наступления мысленно внушенного сна и пробуждения, то для разъяснения этого вопроса нами были построены общепринятые в вариационной статистике кривые распределения всех полученных нами цифровых данных. По оси абсцисс обозначены в минутах скорости наступления мысленного усыпления (рис. 11А) или мысленного пробуждения (рис. 11 В). По оси ординат — числа наблюдённых нами случаев засыпания или пробуждения, реализовавшихся с той или иной скоростью.