Я улыбаться перестала,

Морозный ветер губы студит,

Одной надеждой меньше стало,

Одною песней больше будет.

Присущая символистской поэзии экстенсивная энергия слова, пересекавшегося со словесными эквивалентами нехудожественных сфер (философии, религии и т. п.), теперь уступила место интенсивной. В стихах Ахматовой скупость речи усилила ее выразительность, «чувство... сгустилось в сюжет» (Б. Эйхенбаум). Принцип «вещественности» обусловил в стихе акмеистов сдвиг от музыкального к пластическому. Гумилев любил, цитируя Т. Готье, сравнивать поэта со скульптором, чеканщиком. Пластическое начало преобладает в лирике Ахматовой, но ей присущ и свой «напев», сочетание разговорной и народно-песенной интонаций.

Эмоциональный спектр ахматовской лирики, а с ним и образ внешнего становились тем значительнее, чем больше проникалась ее поэзия тревогами и драмами времени. Впоследствии Блок, в статье «Без божества, без вдохновенья» (1921) резко критиковавший акмеистов, далеких от «родимых „бурь и натисков“», прозорливо выделил Ахматову, которая была среди них «настоящим исключением». Перелом в развитии Ахматовой впервые наметился в годы империалистической войны. В акмеистской поэзии тогда было немало официозно-патриотической риторики: «приятие» действительности обернулось приятием войны: «И воистину светло и свято // Дело величавое войны» (Гумилев). Религиозно-националистические мотивы слышались у Городецкого: «Россия вновь придет в Царьград, // Кресты на храмах заблестят, // А минареты рухнут ниц...» В «Молении» Кузмина герой просит святых заступиться за русское воинство, «чтобы Царь-Христос нашей рати дал венец золотых побед». С этим хором не сливался печальный и сердечный голос Ахматовой, в чьих стихах («Июль 1914», «Памяти 19 июля 1914», «Утешение», «Молитва» и др.) война представала как лихолетье, година народной беды: «Над ребятами стонут солдатки, // Вдовий плач по деревне звенит».

В восьмистишьи «Майский снег» (1916) переживание безвременной гибели молодых сил, облекшееся в пейзажную параллель «жестокой, студеной весны», которая «налившиеся почки убивает», прозвучало в тонах высокой библейской скорби:

И ранней смерти так ужасен вид,

Что не могу на божий мир глядеть я,

Во мне печаль, которой царь Давид

По-царски одарил тысячелетья.

Антивоенные мотивы звучали и у Осипа Эмильевича Мандельштама (1891—1938). В разгар войны он славит «отверженное слово: мир» («Ода миру» или «Зверинец», 1916). Поэт мечтает о днях, когда человечество, упрятав в «зверинец» хищников милитаризма, узнает радость единения. Война виделась Мандельштаму прологом эпохальных перемен в судьбах мира («Европа», 1914). Статья поэта «Петр Чаадаев» (1915) была заострена против национализма, этого «нищенства» духа, и выдвигала чаадаевское «углубленное понимание народности как высшего расцвета личности».

Поэзию раннего Мандельштама, ставшего впоследствии, по словам А. Твардовского, «образцом высокой культуры русского стиха XX века», связывало с акмеизмом (как и с символизмом, существенное влияние поэтики которого он испытал) восприятие жизни через «стекла» искусства. Полюсы акмеистского мироощущения, брутальность его «адамизма» и кларистская «бездумная легкость» были Мандельштаму равно чужды. В акмеизме его привлекала оппозиция культу трансцендентного и тяга к «вещественности». В декларативном стихотворении «Нет, не луна, а светлый циферблат» (1912) небесному демонстративно предпочиталось земное в его будничной предметности, а в претензиях жить «вечностью» виделась «спесь». В стихотворениях 1913 г. «Теннис», «„Мороженно!“. Солнце. Воздушный бисквит...» с их шутливой интонацией, меткостью деталей, изяществом стиха звучала поэзия повседневного. Но мир Мандельштама был иным, в акмеизме ему не хватало духовности, он влекся к философской лирике Тютчева, вдохновлялся Данте и Бетховеном, Бахом и Рембрандтом. Стихотворение «Я ненавижу свет однообразных звезд...» (1912) примечательно не столько отталкиванием от романтического канона, сколько тем, что вызов небу бросает уже тогда осознаваемая в своей безусловной ценности земная «вещь», ставшая искусством: игла стрельчатой башни.

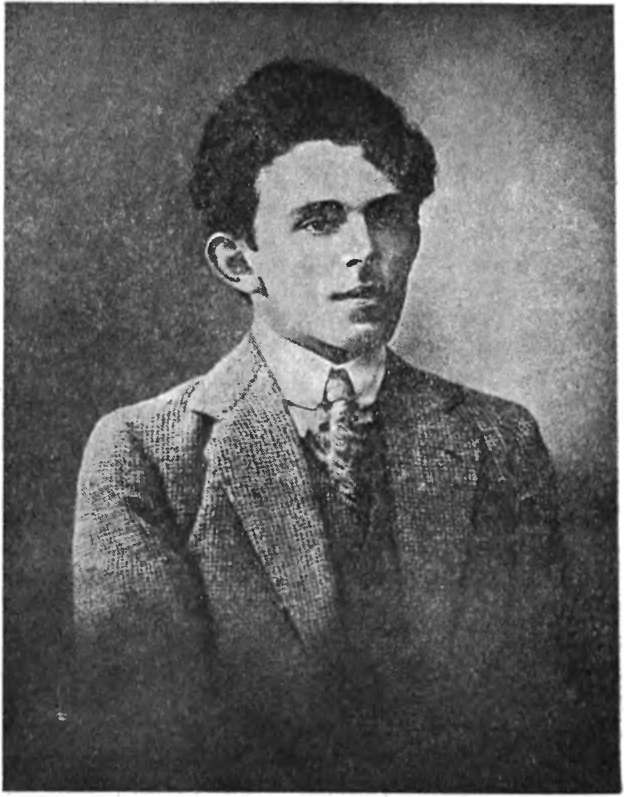

О. Э. Мандельштам

Фотография 1913—1915 гг.

Заглавие первого (и единственного в дооктябрьское время) сборника поэта «Камень» (1913) — эмблема прочности, тяжести, материальности мира и слова о мире. На смену символистской «музыке», понимаемой как зыбкое и смутное, у Мандельштама — в духе исканий «трехмерности», присущих акмеизму и неоклассике — приходит начало «зодчества». Оно для поэта — осязаемый пример победы над материалом, а значит, и знак творчества, действенного начала бытия. Смысловой центр стихотворения «Notre Dame», воспевшего «твердыню» знаменитого собора, лежит в словах «подпружных арок сила». Контрфорсы базилики, ее «чудовищные ребра» несут и функцию, и самое идею преодоления «тяжести недоброй», становясь примером для тех, кто хочет творить прекрасное. Можно было бы видеть здесь лишь новое прочтение «Искусства» Т. Готье, звавшего художника бросить податливую глину ради каррарской глыбы: «Созданье тем прекрасней, // Чем взятый материал бесстрастней» (пер. Гумилева; в брюсовском — «неподвластней»). Мандельштам мог отталкиваться от стихотворения Готье, чье имя как раз тогда выдвигалось гумилевцами. К тому же склонность к заострению (и переосмыслению) образца обнаружилась у Мандельштама еще в навеянном тютчевским «Silentium» и одноименном ему стихотворении 1910 г. с призывом слова к предбытию («Останься пеной, Афродита, // И, слово, в музыку вернись...»). «Norte Dame» не просто новая метафора творчества-преодоления. Принцип организующего архитектурное целое противоречия тяжести и опоры, подчеркнутого поэтом в облике собора, претворен в структуре стихотворений сборника «Камень», которые «держатся» диалектикой высокого и низкого, исторического и бытового, «одического» и просторечного («О временах, простых и грубых...», «Старик», «Летают валькирии, поют смычки...» и многие другие). «Мы вводим готику в отношения слов», — скажет поэт в статье «Утро акмеизма».

Сквозное для мира Мандельштама понятие «архитектуры» (ее «демон» сопровождал поэта, по его признанию, «всю жизнь») многообразно явлено в «Камне». Здесь и «портрет» петербургского шедевра Воронихина, Казанского собора («На площадь выбежав, свободен...», 1914), здесь и великие «камни» веков, увиденные как сгустки исторических судеб человечества («Айя-София», 1912; «Петербургские строфы», 1913). Памятник старой архитектуры неожиданно становится примером эстетики «цехового» толка, для которой «красота — не прихоть полубога, // А хищный глазомер простого столяра» («Адмиралтейство», 1913). Стремление к «структурной определенности» формы (Л. Гинзбург) диктует поэту и круг его образцов, отмеченных «зодческим» началом; это греко-римская античность, творчество Батюшкова и русский классицизм XVIII в., Пушкин и его эпоха. Их отзвуки у Мандельштама всегда результат вживания, а не маскарадной стилизации. Излюбленной сферой поэтических аналогий молодого Мандельштама был античный мир, то героический, то «домашний». У профессионального эллиниста Анненского переживание искало ассоциативной опоры в обыденном и сегодняшнем. Для Мандельштама (обязанного Анненскому самим типом ассоциативной лирики) даже будничная ситуация, картина напоминают об античности (поднявшиеся по склону овцы «обиженно уходят на холмы, // Как Римом недовольные плебеи», предосенний август — «месяц цезарей» и тому подобное).

Частное, малое включалось — наравне со значительным — в единый исторический контекст. Образы, его создающие, в послеоктябрьских книгах поэта, обращенных не столько к истории, сколько к современности, станут иными, чем в сборнике «Камень». Но принцип «памяти» как знак «связи времен» останется. Переживание поэтического слова в аспекте «памяти» роднило Мандельштама с поздним символизмом (Вяч. Иванов о роли поэта: «учит он — воспоминать»).