По убеждению Гоголя, нисхождение от «эпопеи» к меньшому ее роду обусловлено ходом времени, особенностью исторического момента. У эпопеи была «всемирность», так как древние греки представляли момент развития всего человечества. В «новые веки», т. е. конкретно в период Возрождения, общественное развитие раздробилось, ни один народ не представляет человечества в целом, но сохранился еще «полный эпический объем». В каждом же смысле? В смысле духа «эпохи», выходящего за национальные границы. «Так Ариост изобразил почти сказочную страсть к приключениям и к чудесному, которым была занята на время вся эпоха, а Сервантес посмеялся над охотой к приключениям... в то время, когда уже самый век вокруг их переменился...» Обратим внимание: Гоголь оперирует здесь категориями «эпоха», «век».

Но время идет вперед, и едва ли можно восстановить теперь, в XIX в., «меньшие роды эпопеи». Соотношение между новым, искомым эпическим жанром и «меньшими родами эпопеи» такое же, как между последними и эпопеей настоящей. Общественное развитие раздробилось еще больше, и теперь в основу измерения Гоголем кладется на масштаб эпохи, века, но масштаб национальный — «вся Русь». Гоголь, возможно, вычеркнул пример с Филдингом, так как считал, что его романы, относящиеся к исторически иному времени, чем произведения Сервантеса и Ариосто, характеризуют уже не столько дух эпохи, сколько дух нации, страны (хотя именно в этом качестве Филдинг мог существенно стимулировать автора «Мертвых душ»).

Подобно тому как в создании современной комедии Гоголь, минуя новую «высокую комедию», обращался за поддержкой к древней аттической комедии, так и при обдумывании современной формы эпоса, минуя традиции современного романа, он искал стимулы в более архаичных образцах. Но в обоих случаях он хотел не столько восстановить, сколько актуализировать традицию, слив ее с современностью конструкции, «плана». Мы можем далее отметить и перемену со времени «Ревизора»: «план» последнего еще не так национально заострен, еще ближе к общечеловеческой «модели». Перенос акцента на общенациональное, общерусское свершился у Гоголя в период работы над «Мертвыми душами» (ср. признание в «Авторской исповеди»: в поэме следовало «выставить преимущественно» как «высшие», так и «низкие» «свойства русской природы»; из установки на конкретно-национальное вытекает и основное лирическое сопровождение сюжета: знаменитые пассажи о Руси-тройке, о русском слове, о русском «умении обращаться» и т. д.).

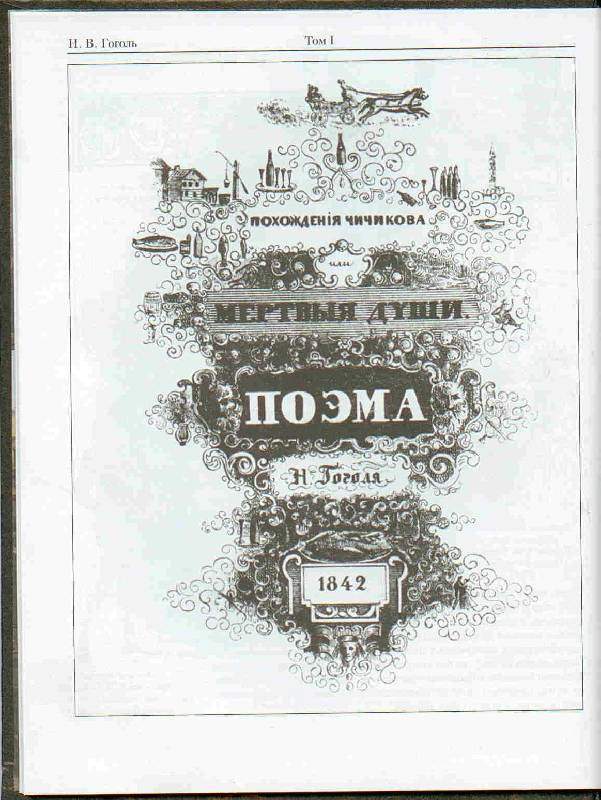

Литографированная обложка первого прижизненного издания «Мертвых душ». 1842 г.

По рисунку Н. В. Гоголя

Общечеловеческий акцент при этом не исключается; но путь к нему ведет через национальное, общерусское.

Обработка старой эпической традиции предполагала также известное отгранение, по гоголевской терминологии — «округление», материала. Открытая описательная перспектива старого романа с нанизыванием бесконечного количества эпизодов, с их относительно непрочной, внешней связью автору «Мертвых душ» казалась недостаточной. (Так, в частности, обстояло дело в плутовском романе, чьи традиции, однако, по-своему преломились в гоголевской поэме, особенно в выборе Чичикова как с моральной точки зрения низкого героя — антигероя.) Отсюда, с одной стороны, внесение в эпический поток драматических принципов с «обдуманной завязкой», кульминацией, развязкой, с группировкой лиц вокруг одного центрального события — аферы Чичикова (именно так построен первый том). А с другой — поиски внесюжетного, символико-ассоциативного и философского принципов объединения материала, из которых, конечно, самый главный принцип связан с антитезой: «мертвая» и живая душа.

«Мертвые души» — это понятие потому так многообразно преломляется в поэме, постоянно переходя из одной смысловой плоскости в другую (мертвые души — как умершие крепостные и как духовно омертвевшие помещики и чиновники), из сферы сюжета в сферу стиля (покупка мертвых душ и мертвенность как характерологический признак живущего), наконец, из области прямой семантики в переносную и символическую, что с ним, с этим понятием, связана концепция целого. Концепция омертвения человеческой души в современной Гоголю русской (и, конечно, тем самым — в общемировой) жизни, как и ее грядущего, горячо желаемого, гипотетического возрождения. Драматическая и мучительная история продолжения поэмы, работы над вторым томом и обдумывания третьего проистекает из напряженных усилий перенести эту гипотезу на почву современного материала, овеществить в конкретной человеческой судьбе, в главнейших стадиях духовного развития. Поскольку этот замысел строился трехчастно, предполагал переход от низкого материала к более значительному (Гоголь писал, что во втором томе «характеры значительнее прежних»), а само перевоспитание центрального персонажа перерастало в «историю души», с ее главными (тремя) стадиями, то для автора «Мертвых душ» особое значение приобретала дантовская традиция. Недаром Гоголь в пору работы над «Мертвыми душами» проявлял живой интерес к «Божественной комедии». Вообще поэма Данте как образец художественного итога, синтетического художественного полотна представала перед глазами не только Гоголя, но, скажем, и Бальзака. Но если у Бальзака «Человеческая комедия» (аналог «Божественной комедии») должна была сложиться из ряда относительно самостоятельных составных частей, то Гоголь замыслил осуществить современный художественный синтез в рамках единой, строго организованной эпической вещи.

Усилием перенести утопию в жизнь, на почву современного материала отмечены и «Выбранные места из переписки с друзьями» (опубл. 1847) — книга очень сложная и по идейному, и по жанровому составу: глубокие литературно-эстетические разборы и характеристики совмещались в ней с социальной публицистикой, подчас довольно тенденциозной. Гоголь исходил из идеи консервации существующих феодально-крепостнических отношений, что вызвало суровую отповедь многих современников, прежде всего Белинского в его знаменитом зальцбруннском письме (от 15 июля н. ст. 1847 г.). «Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь, — писал Белинский, — уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть». В то же время со своих позиций Гоголь выступал за гуманизацию общественных отношений; он довольно резко критиковал чиновничий произвол, взяточничество, равнодушие царской администрации к общественному благу, наивно полагая, что при этом можно сохранить и даже упрочить социальную структуру России. Гоголь учил, советовал, призывал, заклинал — и сквозь этот разнообразный строй интонаций пробивался суровый голос обличителя; возникал проникающий образ мельтешения, пошлости и скуки, да еще такой силы обобщения, которую трудно встретить и в предшествующих произведениях писателя: «...черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в твоем мире!»

Проникновение произведений Гоголя в зарубежные литературы началось еще при жизни писателя. К концу 30-х годов «Записки сумасшедшего» и «Старосветские помещики» выходят на немецком, «Тарас Бульба» — на чешском языках. В 40-е годы последовали французский, датский, сербский, новый немецкий и чешский переводы. В 1846 г. появился первый перевод «Ревизора» — (на польский язык) и «Мертвых душ» (на немецкий). К концу жизни Гоголя большинство его произведений появилось на многих европейских языках. Одновременно пробуждался интерес к Гоголю со стороны виднейших представителей европейской культуры. С французским переводом произведений Гоголя, осуществленным в 1845 г. И. С. Тургеневым и С. А. Гедеоновым, познакомился Диккенс. В 1845 г. сочувственную статью о Гоголе печатает Сент-Бёв (в «Revue des Deux Mondes»; Гоголю, кстати, была известна эта статья). В 1850 г. Генрих Гейне, наслышанный о Гоголе, просит выслать ему произведения русского писателя. В 1851 г. большую статью о Гоголе (в «Revue des Deux Mondes») печатает Проспер Мериме, отметивший, что автор «Мертвых душ» достоин «славы лучших английских юмористов». Но от этих фактов до настоящего всемирного признания было еще далеко. Перелом обозначился в конце прошлого — начале нашего века. В 1909 г. Мельхиор де Вогюэ, как бы отвечая Мериме, говорил: «Наш Мериме сравнивал Гоголя с английскими юмористами; но его следует поставить выше, недалеко от бессмертного Сервантеса... Как Сервантес, Гоголь вложил в свои чисто национальные картины столь широкое, столь глубокое знание человека, что эти местные образы заставляют биться сердца повсюду, где только есть люди». С этого времени Гоголь становится действующей и все более возрастающей величиной мирового художественного развития, постепенно осознается глубокий философский потенциал его творчества... Однако этот процесс уже далеко выходит за хронологические рамки настоящего тома.