Рис. 13. Принцип матричного копирования был известен уже тысячи лет назад древним шумерам. Прокатив валик-печать по мягкой глине, состоятельный шумер ставил свою печать на документе. Уже тогда четыре с половиной тысячи лет назад люди додумались, что печать должна быть комплементарна отпечатку – выпуклостям соответствуют впадины, вместо нормальных клинописных знаков даны их зеркальные отображения. Но природа «изобрела» матричное копирование более чем за три миллиарда лет раньше, оно было первым завоеванием жизни и ее необходимым условием.

Но она была уже пущена в научный обиход. Ученик Н. К. Кольцова Н. В. Тимофеев-Ресовский познакомил с ней физика М. Дельбрюка. Э. Шредингер в своей книге «Что такое жизнь с точки зрения физика?» идею матричного синтеза по ошибке приписал Дельбрюку (ошибка через год была исправлена генетиком Дж. Б. С. Холдейном в рецензии на книгу Шредингера в журнале «Нейчер»).

Возможно, Шредингер считал эту идею уже широко распространенной, чуть ли не общепринятой в среде биологов и сослался на последние работы в этом направлении, как это часто водится. Ошибка простительная, тем более что Н. В. Тимофеев-Ресовский и М. Дельбрюк иногда работали вместе.

А в 1953 году, через тринадцать лет после смерти Н. К. Кольцова в том же журнале появилась краткая статья физика Ф. Крика и ученика Дельбрюка – генетика Дж. Уотсона.

Крик и Уотсон расшифровали структуру «наследственной молекулы» и показали, что в ней самой заложена способность к матричному копированию. Но «веществом наследственности» оказался не белок, а дезоксирибонуклеиновая кислота – всем известная ныне двойная спираль ДНК.

Почему же ДНК? Почему же Кольцов, гениально предугадав необходимость матричного синтеза гена, ошибся в выборе материала для него? Все дело заключалось в несовершенстве тогдашних микроскопических методик. Уже была известна отличная реакция на нуклеиновые кислоты – реакция Фёльгена, окрашивавшая ядра клеток и хромосомы в ядрах в малиново-красный цвет. Однако когда ДНК между делениями клеток равномерно распространялась по ядру, окраска была слабой, почти незаметной. Так мы можем видеть катушку ниток и не заметить нитку той же длины размотанную по поверхности большого ковра. Поэтому большинство исследователей полагало, что ДНК из ядра в промежутке между делениями вообще исчезает. А ведь согласно идее матричного синтеза ген не может возникать заново.

Кстати, может ли последовательность аминокислот размножаться матричным путем? Как удалось установить в природе – нет. И все же… Кольцов оказался не так уж и не прав.

Вот как он представлял процесс «размножения» молекулы: «…всякая (конечно, сложная органическая) молекула возникает из окружающего раствора только при наличии уже готовой молекулы; причем соответствующие радикалы помещаются… на те пункты имеющейся налицо и служащей затравкой молекулы, где лежат такие же радикалы». Такой процесс удалось воспроизвести в опыте.

Есть такая аминокислота – глутаминовая. Именно она придает специфический привкус сухим пакетным супам (туда добавляют ее натриевую соль). Она может существовать, как всякое органическое соединение с асимметричным атомом углерода, в двух формах, условно названных «правой» и «левой». Природные белки содержат только левые аминокислоты.

Как и любую аминокислоту, глутаминовую можно полимеризовать. При этом возникает длинная монотонная цепочка Глу—Глу—Глу—Глу – полиглутаминовая кислота, так же напоминающая природный белок, как звон будильника – музыку.

Растворим полиглутаминовую кислоту (из левых форм) в водной щелочи при 100° и добавим в реакционный сосуд смесь правой и левой формы глутаминовой кислоты. При охлаждении раствора происходит процесс, удивительно напоминающий тот, который описал Кольцов. Молекулы глутаминовой кислоты присоединяются к звеньям полимера, полиглутаминовая кислота служит матрицей. Под действием облучения между этими молекулами возникают пептидные связи – сшивки. Так образуется новая молекула полиглутаминовой кислоты, построенная на матрице старой. Чем это не размножение молекул по Кольцову?

К тому же матрица выбирает материал для постройки копии – только левую форму. В принципе возможен выбор нужной молекулы и из смеси разных аминокислот. Казалось бы, таким способом может размножаться и настоящий белок.

Однако дело обстоит не так просто. Если мы повысим концентрацию аминокислоты или же быстрее будем охлаждать раствор, избирательность синтеза сразу исчезает. Точной копии полимерной молекулы таким способом получит нельзя.

Причина этого – природа связей, которыми одиночные молекулы глутаминовой кислоты присоединяются к матричному полимеру. Такие связи называют водородными. Ион водорода наиболее электроположителен, поэтому он охотно образует связи с электроотрицательными партнерами (вспомните хотя бы ион аммония NH4+). Не будь водородных связей между молекулами воды, она кипе бы при гораздо более низкой температуре, лед бы тонул в воде, и уже поэтому жизнь на Земле была бы невозможной.

Но этого мало. Эффект водородных связей имеет для жизни гораздо большее значение. Именно они определяют так называемую вторичную структуру молекул белков и нуклеиновых кислот.

В белках водородные связи образуются между кислородом в группировке CO—NH и водородом в амидной группе NH. Остатки любых аминокислот могут реагировать с любыми же, водородные связи в белках неспецифичны. Именно поэтому матричный синтез полиглутаминовой кислоты теряет специфичность, как только мы пытаемся его ускорить. А непреложное условие точного матричного копирования – точное спаривание молекул.

Белки – плохие матрицы, и поэтому они не могут размножаться сами.

А нуклеиновые кислоты? Вспомним их строение. Это, как и белки, длинные молекулы полимеров. Но в отличие от белков звенья полимера – не аминокислоты, а нуклеотиды —сахара-пентозы, к которым присоединены азотистые основания – гуанин, аденин, цитозин и тимин (в РНК тимин заменяется урацилом). Связываются звенья нуклеотидов фосфодиэфирными связями остатка фосфорной кислоты H3PO4.

Полипептидные цепи белков могут соединяться попарно водородными связями – это так называемая бета-структура белка. Но, как уже упоминалось, эти связи неспецифичны. Иное дело нуклеиновые кислоты. Здесь термодинамически выгоднее образование пар аденин – тимин (или аденин – урацил) и гуанин – цитозин. Эти пары называют каноническими. Все другие в обычных условиях неустойчивы. Поэтому в двойной спирали ДНК против гуанина в одной цепи всегда стоит цитозин в другой, а против аденина – тимин. И когда на одиночной цепи, как на матрице, строится новая, точность синтеза оказывается удовлетворительной для передачи генетической информации из поколения в поколение.

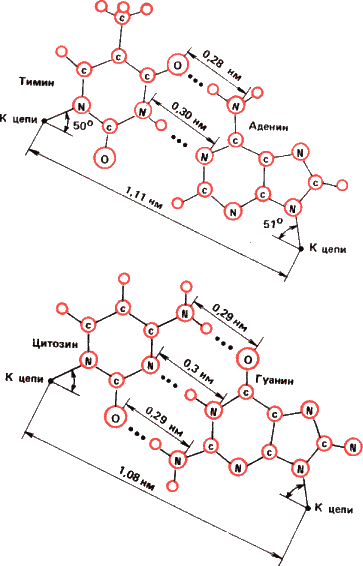

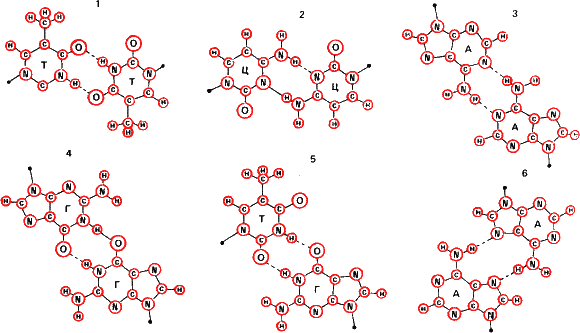

Рис 14. Почему матрицами жизни стали нуклеиновые кислоты? Потому что пары оснований А – Т (и А – У для комплексов ДНК – РНК и РНК – РНК) и Г – Ц наиболее термодинамически стабильны. Они показаны наверху, расстояние между основаниями дано в нанометрах, водородные связи показаны пунктиром. Все другие пары оснований (Т – Т. Ц – Ц, А – А, Г – Г, Т – Г), показанные на нижней часта рисунка, как минимум в десять раз менее прочны, чем пара А – Т и А – У. А пара Г – Ц самая стабильная из всех. Поэтому в точности спаривания оснований в ДНК и отсюда в точности матричного синтеза нет ничего удивительного или сверхъестественного. Это чистая термодинамика.

Мы видим существенное отличие от схемы Кольцова: согласно ей подобное притягивается к подобному, глутаминовая кислота – к остатку глутаминовой же кислоты в нашем опыте. При матрицировании ДНК (и РНК вирусов) притягиваются противоположные основания, комплементарные, образующие наиболее устойчивые пары с минимумом свободной энергии. Цепи в двойной спирали можно уподобить негативу и позитиву. Напомним, кстати, что и типографский шрифт, и печати, и чеканы для монет тоже не идентичные копии отпечатков, а их зеркальные отражения.