Ко времени Великого посольства относится одно любопытное свидетельство – письмо ганноверской принцессы Софии, в котором она очень непринужденно передает свои впечатления от встречи с молодым русским царем 11 августа 1697 года в городе Коппенбрюке. Письмо это – живой документ своего времени – особенно ценно тем, что автор его свободен от предвзятости и литературных влияний, которые неизбежно испытывал современник, встречавшийся с Петром позже, когда слава о его гении и победах широко распространилась по Европе.

«Царь – высокий мужчина с прекрасным лицом, хорошо сложен, с большой быстротой ума, в ответах скор и определителен, жаль только, что ему недостает при таких природных выгодах полной светской утонченности. Мы скоро сели за стол. Наш камергер Коппенштейн сделался маршалком и поднес Его величеству салфетку. Царь не понял, что это значит, потому что в Бранденбурге употребляют еще умывальницы и полотенца. Его величество сел между мною и моей дочерью, а около нас посадил по переводчику. Мы были очень веселы, вели себя вольно, говорили свободно и вскоре чрезвычайно подружились. Дочь моя и царь поменялись даже табакерками: на его был изображен вензель царя, и дочь моя бережет ее как клейнод. Мы, правда, очень долго сидели за столом, но проводили время чрезвычайно приятно, потому, что царь был очень весел и беспрерывно говорил. Дочь моя заставила петь своих итальянцев. Царю это понравилось, но он заметил, что этот род музыки ему не совсем по душе. Я спросила, любит ли царь охоту? Он отвечал, что отец его был страстный охотник, но он с детства получил непреодолимую страсть к мореплаванию и к фейерверкам и что он сам любит строить суда. Он показал нам руки и дал ощупать, как они загрубели от работ. После обеда царь велел позвать своих скрипачей и мы стали танцевать. Он выучил нас танцевать по-московски, что гораздо милее и красивее, чем польский танец. Мы танцевали до четырех часов утра… [Петр] совершенно необыкновенный человек. Его нельзя описать и вообразить, а надо видеть. У него славное сердце и истинно благородные чувства. Он при нас совсем не пил, зато люди его – ужасно, как мы уехали».

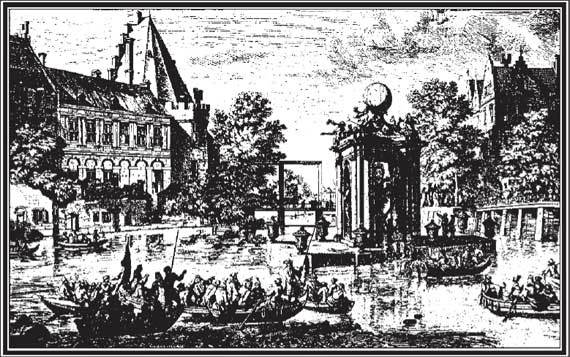

Въезд русского посольства в Амстердам в 1697 г. С гравюры Мушерона.

В следующем письме, описывая новую встречу с Петром и отмечая в нем «много хороших свойств и бездну ума», принцесса приводит забавную деталь: «Но в танцах, говорят, наши корсеты показались им костями, и царь будто бы сказал: „Какие чертовски крепкие кости у немок“». В этих письмах отмечены те черты личности Петра, обращать внимание на которые впоследствии стало своеобразной хрестоматийной обязанностью мемуаристов, а потом и историков. Однако, желая дать полную картину, нельзя избежать при дальнейшем изложении подобных заметок, характеристик, наблюдений, ибо они отражают действительно необычайные черты этого самодержца «Всеа Руси», вовсе не присущие его современникам – коронованным особам Запада.

Домик Петра I в Саардаме в 1697 г. Неизвестный гравер.

Первое, на что обращали внимание наблюдатели и что их более всего поражало в Петре, – это его необычайная внешность, простота образа жизни и демократизм в общении с людьми разных слоев общества. Его современник, автор вышедшей в 1713 году в Лейпциге книги, вспоминая поразившие его в царе привычки и черты, писал: «Его царское величество высокого роста, стройного сложения, лицом несколько смугл, но имеет правильные и резкие черты, которые дают ему величественный и бодрый вид и показывают в нем бесстрашный дух. Он любит ходить в курчавых от природы волосах и носит небольшие усы, что к нему очень пристало. Его величество бывает обыкновенно в таком простом платье, что если кто его не знает, то никак не примет за столь великого государя… Он не терпит при себе большой свиты, и мне часто случалось видеть его в сопровождении только одного или двух денщиков, а иногда и без всякой прислуги». Совершенно одинаково он вел себя и за границей, и дома. Шведский дипломат Прейс, встречавшийся с Петром в 1716—1717 годах в Амстердаме, среди особых черт царя отмечал: «Он окружен совершенно простым народом, в числе его перекрещенец-еврей и корабельный мастер, которые с ним кушают за одним столом. Он сам часто и много ест. Жены и вдовы матросов, которые состояли у него на службе и не получали следующих им денег, постоянно преследуют его своими просьбами об уплате…»

Он мог появиться в любом уголке Петербурга, зайти в любой дом, сесть за стол и не погнушаться самой простой пищей. Не оставался он равнодушным и к народным развлечениям и забавам. Вот только два отрывка из дневника Берхгольца, камер-юнкера голштинского герцога Карла-Фридриха, от 10 апреля и 5 ноября 1724 года, достаточно хорошо иллюстрирующих вышесказанное: «Мы узнали, что в этот день после обеда император со многими офицерами качался у Красных ворот на качелях, которые устроены там для простого народа по случаю праздника, что было уже один раз за несколько дней перед тем»; «У одного немецкого булочника, живущего в соседстве императорского Зимнего дворца, была свадьба… Император, вероятно мимоездом, услышав музыку и любопытствуя видеть, как справляются свадьбы у этого класса иностранцев, совершенно неожиданно вошел в дом булочника с некоторыми из своих людей, приказал накрыть там два особых стола, один для себя, другой для своей свиты, и более трех часов смотрел на свадебные церемонии и танцы. Во все это время он был необыкновенно весел».

Можно представить себе изумление иностранного гостя, проделавшего длинный путь в Россию и почти сразу же встретившегося с ее необыкновенным властителем. Датский посол Юст Юль 30 ноября 1709 года так описал в своем дневнике встречу с Петром в Нарве: «Лишь только я с подобающим почтением представился царю, он спросил меня, однако через посредство толмача, о здоровье моего всемилостивейшего короля, я отвечал ему надлежащим выражением благодарности. Далее он осведомился, не служил ли я во флоте, на что я ответил утвердительно. Вслед за этим он тотчас сел за стол, пригласил меня сесть возле себя и тотчас начал разговаривать со мною без толмача (в донесении от 12 декабря Юст писал также, что Петр „принялся рассуждать о вещах по морской части“. – Е. А.), так как сам говорил по-голландски настолько отчетливо, что я без труда мог его понимать; со своей стороны, и он понимал, что я ему отвечаю. Царь немедля вступил со мною в такой дружеский разговор, что казалось, он был моим ровнею и знал меня много лет. Сейчас же было выпито здоровье моего всемилостивейшего государя и короля. Царь собственноручно передал мне стакан, чтоб пить эту чашу. При нем не было ни канцлера, ни вице-канцлера, ни какого-либо тайного советника, была только свита из 8-ми или 10-ти человек. Он равным образом не вез с собою никаких путевых принадлежностей – на чем есть, в чем пить и на чем спать. Было при нем несколько бояр и князей, которых он держит в качестве шутов. Они орали, кричали, дудели, свистали, пели и курили в той самой комнате, где находился царь. А он беседовал то со мною, то с кем-либо другим, оставляя без внимания их орание и крики, хотя нередко они обращались прямо к нему и кричали ему в уши.

Царь очень высок ростом, носит собственные короткие коричневые, вьющиеся волосы и довольно большие усы, прост в одеянии и наружных приемах, но весьма проницателен и умен. За обедом у обер-коменданта царь имел при себе меч, снятый в Полтавской битве с генерал-фельдмаршала Рейншильда. Говоря вообще, царь, как сказано в дополнении у Курция об Александре Великом: „Он утверждал, что тревожные заботы о своем теле подобают женщинам, у которых кроме этого нет ничего, если же ему удастся приобрести доблесть, то он будет достаточно красив“. Он рассказывал мне о Полтавской битве, о чуме в Пруссии и Польше…»