Ньютон с головой ушел в исследования, у которых не было почти никаких ограничений. В одном опыте он столько, сколько позволяли глаза, смотрел на отражение солнца в зеркале, периодически отходя в темный угол комнаты, чтобы увидеть, какой именно формы и цвета пятна плавают перед глазами в темноте. Он многократно повторял этот опыт, пока, опасаясь нанести себе непоправимый вред, не заперся в затемненной комнате, чтобы восстановить зрение. На это ушло целых три дня. Во время другого опыта, направленного на доказательство того, что цветовое восприятие зависит от нажима на зрительный нерв, Ньютон просовывал штопальную иглу себе в глазницу, пока не касался задней стенки, бесстрастно отмечая “белые, темные и разноцветные круги”, возникающие в процессе тыканья иглой. Он никогда не ограничивался одним любопытством, одержимость была его второй натурой.

Поскольку световые лучи разных цветов различаются также своей преломляемостью, Ньютон сделал вывод, что нечеткость изображения, формирующегося линзой телескопа, происходит из-за того, что лучи разных цветов фокусируются в разных точках. Одна линза, вероятно, не может производить четкое изображение, поскольку телескоп-рефрактор, подобно призме, расщепляет белый свет на отдельные цвета, окружающие изображения звезд и планет фальшивыми оттенками. Так он изобрел первый работающий телескоп-рефлектор (известный сегодня как телескоп системы Ньютона). Самостоятельно отшлифовав зеркала (не самое благодарное дело: в 1677 году великий голландский философ Спиноза умер всего в сорок четыре года – его легкие были испорчены вдыханием годами стеклянной пыли от шлифования линз), Ньютон собрал превосходный инструмент с увеличенным зеркалом, правда, шириной всего лишь в дюйм. Потом он отлил двухдюймовое зеркало и поместил его в сферическое закругление в конце трубы, где под углом в 45° оно ловило отраженные лучи и передавало изображение на выпуклую линзу окуляра, через который наблюдатель смотрел на звезды. В 1671 году Ньютон отправил этот небольшой, всего 6 дюймов в длину, инструмент в Королевское общество, где тот произвел настоящий фурор среди двух с небольшим сотен членов общества. Этот результат сподвиг ученого на публикацию труда “О цвете”, который позднее расширился и превратился в “Оптику” (1704). В этом сочинении Ньютон развернуто излагал свои теории и заканчивал ставшим знаменитым набором риторических “вопросов”, разъясняющим его размышления о природе физического мира. Согласно предсказанию Ньютона, ответы на эти вопросы появятся только у грядущих поколений[279].

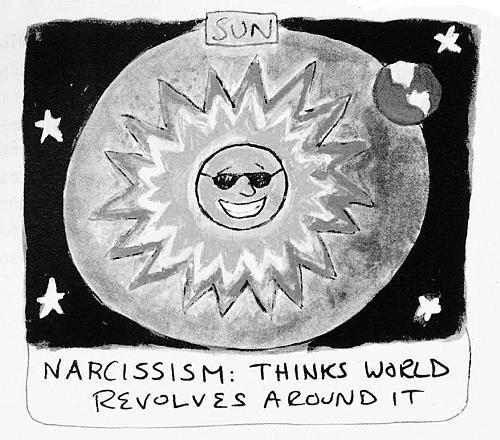

Нарциссизм: оно думает, что весь мир вращается вокруг него

Впрочем, несмотря на знаменитую эпиграмму Александра Поупа: “Был этот мир глубокой тьмой окутан. / Да будет свет! И вот явился Ньютон”, – некоторые представители академического мира были не в таком восторге от его достижений. Многие коллеги Ньютона по прочтении трактата “О цвете” отнеслись крайне скептически к той идее, что свет состоит из крошечных частиц, возбуждающих движение в эфире. Глубоко оскорбленный этим приемом (как и многими другими случаями) Ньютон вступил в ожесточенный спор, беспрестанно требуя удовлетворения за реальные или воображаемые проявления неуважения, все более свирепо отвечая на любую критику, зачастую нанося личные оскорбления и отказываясь снисходить к тем, кого он считал “трещотками от математики” (и кем они в сравнении с ним, безусловно, являлись).

Самым стойким из его врагов был Роберт Гук, главный помощник Кристофера Рена при восстановлении Лондона после пожара 1666 года, куратор экспериментов при Королевском обществе. Начало их соперничества относится к 1672 году, когда Гук впервые раскритиковал Ньютоновы теории света, утверждая, что они не подкреплены достаточными доказательствами. Гук занимал важные посты и был уважаем за свои работы и изобретения – в числе прочего он усовершенствовал барометр и разнообразные термометры, создал анемометр (измеряющий скорость ветра), исследовал ультрафиолет и природу эластичности, продемонстрировал жизненную необходимость воздуха для людей и животных. Он много писал о природе света в Micrographia (1665) – большом труде, подробно повествующем о другом его изобретении, составном микроскопе.

Разъяренный Ньютон объявил Гука неспособным понять его суждения. Их обмен язвительными нападками не ослабевал с годами, не помогло и предположение голландского математика Христиана Гюйгенса (1629–1695), тоже явившееся вызовом для теории Ньютона. Гюйгенс предположил, что свет состоит из волн, а не из частиц. В действительности свет проявляет свойства и волны, и частицы, но это открытие будет сделано только через несколько столетий. Тем времен ожесточенный диспут продолжался, подогреваемый тем, что каждая сторона могла показать неполную правоту оппонента, но не могла окончательно подтвердить собственную версию.

Переместимся теперь в кофейню на лондонском Стренде, где в январе 1684-го Гук, Галлей и Рен затеяли спор о притяжении между Солнцем и планетами. После продолжительных дебатов Рен предложил щедрый приз, книгу стоимостью до 40 шиллингов (месячный доход рабочей семьи) на выбор, тому из них, кто сможет в течение двух месяцев показать, какую форму должна иметь планетная орбита, если тяготение Солнца подчиняется закону об обратном квадрате. Время прошло, ответа ни у кого не нашлось, и тогда Галлей отправился в Кембридж, чтобы поставить вопрос перед Ньютоном[280]. Как позднее рассказывал Галлей, великий ученый немедленно ответил, что у орбиты будет форма эллипса, добавив, что проблема тяготения решена им уже давно, просто он никому об этом не сообщал, но сейчас примется за подготовку работы к публикации. Получив это известие, Гук заявил, что у него эта идея возникла еще лет пятнадцать назад и он писал Ньютону в 1679 году, обсуждая как раз подобный закон. Гук мог интуитивно дойти до природы тяготения, но у него не было математической базы для доказательства, и хотя он, вероятно, чувствовал себя обманутым, история пестрит подобными недооткрытиями.

Ньютон в ответном насмешливо-скромном письме Гуку был краток: “Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов”. Их вздорные уколы закончились только со смертью Гука в 1703 году, после которой в результате изрядных политических махинаций его великий соперник был избран преемником на должность председателя Королевского общества. Но успех не мог изменить природы этого человека. Несмотря на всеобщее одобрение, встретившее Principia (откуда он удалил благодарность Гуку), он скрывал львиную долю своих исследований[281], запираясь в своей комнате в Тринити-колледже, не обращая внимания на пищу, трудясь при свете свечи, полностью уходя в себя. Он всегда был в разладе с собственным миром.

Несмотря на то что Ньютон делал упор на концепции универсальности фундаментальных законов природы, сам он стремился не к предсказуемой, механической вселенной, а к той, где нашлось бы место для духовного, то есть алхимии, на заре своих дней в основном занимавшейся трансмутацией “низких” веществ, особенно металлов, в “высшие” посредством “правильной медицины”. К XII веку эта тайная деятельность глубоко проникла в европейскую культуру благодаря арабам. Сперва между алхимией и химией почти не делали различий, обе дисциплины были связаны с различиями материальных веществ. Но алхимия также включала в себя исследование природы в форме порождения, ферментации, трансмутации и трансфигурации.

Алхимики различали семь основных металлов, каждый соответствовал одной из планет, в то время как Солнце идентифицировалось не только с золотом как с веществом, но и с “философским золотом”, со скрытой в нем мистической силой. Все это представляло огромный интерес для Ньютона. “Ни один жар не радует так сильно, как жар Солнца”, – писал он. Чашей Грааля каждого алхимика был так называемый философский камень, идеальный баланс стихий и сил, который, считалось, способен трансмутировать любой металл в золото и сообщить земному человеку способность к всеведению. Когда Сатана у Мильтона опускается на ослепительно сияющее Солнце, поэт затрудняется дать описание светила, но сообщает, что его можно уподобить философскому камню: “Тот камень, что существовал в мечтах, / Верней, чем наяву; искали зря / Философы столетьями его”[282]. Этот талисман фигурировал под разными именами, включая “солнце”, и, как считалось, принимал две основные формы: белого камня, который мог превращать основные металлы в серебро, и красного камня в солярной фазе, который мог превращать их в золото.