Гейши

Итак, меня пригласил брат мадам Мото, с которым я незнаком, а она в ссоре, так как, вместо того чтобы помогать сестре, он отдает все деньги новой жене — гейше. Такой вывод подсказывает мне всякий раз мадам Мото при малейшем намеке на неблагодарного брата, у которого я наконец увижу гейш. Это и есть Япония!

Мы явились с большим опозданием: мадам Мото и Ринго заехали за мной на такси. Судя по тому, сколько времени ушло у нас на розыски небольшого квартала с хорошенькими домиками, я знал еще далеко не все об особенностях транспорта в Токио. А когда мне стало известно, что в доме, примыкавшем к домику гейш, родилась и воспитывалась Ринго и жил ее отец, я понял, что еще не утратил способности удивляться.

Две респектабельные женщины, этакие сестры Анны, ждали нас в прихожей около гэнкана — священного места, где оставляют обувь. Едва я успел разуться, как мадемуазель Ринго в чулках уже подала мне с верхней ступеньки лестницы знак поторопиться. Подлесок была здесь свой человек. Мадам Мото подталкивала меня сзади, объясняя, что надо торопиться, поскольку дам-гейш ожидали после нас в другой комнате. Я проявил массу доброй воли и, когда передо мной открыли дверь, так поспешно заскользил по натертому коридору, что едва не высадил поперечины перегородки с такой же легкостью, с какой дрессированный тигр прорывает обтянутое бумагой серсо.

Кроме меня, тут был только один мужчина, журналист, не Фруадево, а первый мой знакомый — главный редактор. Я удивился, что он тут делает (и продолжаю удивляться до сих пор). Во время ужина я подумал было, что он муж одной из присутствующих дам. Эту версию впоследствии категорически отвергла мадам Мото, но пока я так думал, я наверняка нагромождал одну бестактность на другую, даже того не подозревая.

Гейш было пять — мадам Мото обратила мое внимание на то, что ее мерзкий братец не поскупился, — и все, как одна, в кимоно! Троим из них было по меньшей мере лет пятьдесят, но они были еще резвые и, судя по тому, как легко падали на колени, ревматизмом не страдали.

Та, что постарше, этакая бабуся, не имела случая проявить свои таланты: в течение вечера я не раз удивлялся, почему она не принимается за вязание.

Вторая по старшинству, высокая, сухопарая, имела вид сурового, но справедливого профессора-холостяка.

Третья сбрасывала свои полвека со счетов, должно быть, когда-то она была очень красива. Ее бесстрастное лицо в рамке прически Жюльетт Греко-45 говорило об уме.

Остальные гейши были несколько моложе.

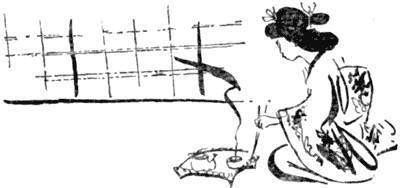

Я едва решаюсь написать эти слова, но одну из них звали мадемуазель Хризантем. Возможно, потому она и была одета, как настоящая гейша; на лице толстый слой гипса, на голове высокий парик из конского волоса, смазанного маслом камелии, на проволочном каркасе, укрепленный вощеной нитью. Только ее кимоно по красоте приближалось к тем, какие встречаются в Париже.

Про пятую гейшу я ничего не могу сказать: она была приставлена ко мне, так что практически я ее не видел. Весь вечер она простояла у меня за правым плечом, чтобы наполнять мой стакан; к этому очень быстро привыкаешь, но ей не часто приходилось вмешиваться.

Стол был длинный и широкий, за ним мог бы заседать муниципальный совет, но высота ножек не превышала десяти сантиметров. Подушки, как и положено, располагались в виде подковы, и меня усадили на почетном месте — перед токонома, священным альковом, но я не был тронут оказанной мне честью, так как узнал о ней, когда уже уходил. Справа от меня сидела мадам Мото, слева — мадемуазель Ринго, впереди — Жюльетт Греко, справа от нее — главный редактор, слева — мадемуазель Хризантем, а затем — бабуся. В закруглении подковы восседала Профессор.

Дамы сразу же стали относиться ко мне как к джентльмену редкой воспитанности, поскольку вежливость велит хозяевам подавать самые дорогие и утонченные блюда, а гостям — не притрагиваться к ним в доказательство того, что они явились наслаждаться приятным обществом, а не набивать брюхо. Я не дотронулся ни до ладьеобразных блюдечек, пестрое содержимое которых так же ласкало глаз, как мухоморы в желе молочного цвета, ни до желтков неснесенных яиц, ни до риса с побегами тростника, ни даже до бульона из водорослей, хотя тот мне подмигивал. В самом деле, в нем плавал великолепный глаз рыбы таи — разновидности до-рады, которая славится именно своим большущим глазом.

Мадам Мото, ее племянница Рощица, главный редактор и гейши вели оживленный и, должно быть, умный разговор и время от времени из последних сил корчились от смеха.

В первый час они мне не мешали. Я старался разгадать маленькую загадку: какая из гейш сосала все соки из проклятого брата? Обе молодые — мадемуазель Хризантем и рабыня за моей спиной — исключались, так как не отвечали единственной известной мне примете: я знал, что пожирательница бриллиантов — крупнейший в Японии виртуоз по игре на барабане, а в этой стране, пока тебе не перевалит далеко за пятьдесят, ты ничто, даже не виртуоз.

Пошел второй час, а я так и не нашел разгадки и решил заняться другим. Я попросил мадам Мото отодвинуться, что она сделала, не прерывая своих речей. Я вытащил из-под себя подушку и положил между нами — так образовалось дополнительное место, потребовавшееся мне для нового сотрапезника.

Я вообразил, что вот явился Брассенс, вижу его только я, и это избавляет меня от необходимости представлять его присутствующим. Я встречаю его у дверей, пожимаю руку, приглашаю сесть на подушку между мной и мадам Мото. Кратко объясняю, где он находится и что делает, отвечаю на его вопросы, остроумно оспариваю замечания...

Это было как нельзя легче.

В самом деле, добрый час расстояние между мной (в Токио) и Жоржем (в Париже) было меньше, чем бывает обычно между трубками. Я отважился бы даже сказать, что никогда еще Жорж не проявлял в разговоре такое добросердечие. Мы разговаривали на нашем особом языке — смеси жаргона, просторечья, крепких словечек и безобидных ругательств. От вечера с гейшами мы перешли на Токио, потом — на Японию, потом — на весь Дальний Восток. Последняя тема привела нас в боевую готовность, и мы, как всегда, смогли насладиться нашей беседой. Мы с новым удовольствием вспомнили старые распри, без труда вернулись к уже немодным спорам о Германии, умудрились столкнуть Бодлера с Дидро, Платона с Вольтером и, уж конечно, Лафарга с Беартом, ни разу не выйдя за рамки красноречия в картезианском духе и не впадая в раж, поскольку разговор не переставал вертеться вокруг одного и того же, как и все наши разговоры, которые всегда вертятся вокруг одного центра притяжения — умилительной людской глупости.

— Мне надо вернуться домой пораньше, что-то Марселю нездоровится, — вставая, сказал Жорж.

Я проводил его до дверей, попрощался и, поджав ноги, сел на прежнее место.

Я чувствовал себя другим человеком.

Гейши, мадам Мото, Рощица и главный редактор взирали на меня со страхом. Они сидели, не шевелясь, уставившись в одну точку, и хранили молчание... Молчание, казавшееся влажным.

Послышался приказ — не знаю, кто его отдал, — как я потом понял, на японском языке. Представление началось.

Одну деревянную перегородку раздвинули, чтобы приоткрыть альков. Профессор опустилась на левое колено и с темпераментом корсиканского гитариста принялась в такт царапать свой сямисен. Она извлекала из инструмента скрипучие, стонущие звуки, составлявшие одну из тех варварских протяжных, монотонных мелодий, которые пираты разнесли по всем морям и островам земного шара.

Мадемуазель Хризантем и рабыня за моей спиной исполнили известный танец каппоре, изображающий лодку, груженную мандаринами: три шага назад, три шага вперед, три хлопка в ладоши, восклицание «Кап-поре!»— и опять все сначала, пока сямисен не умолк.

Возможно, исполнялся вовсе не каппоре, но на мой вопрос никто из присутствующих и даже сами исполнители не могли дать точный ответ.