Так сама природа в Индии позаботилась о том, чтобы человек увидел и почувствовал землю со всем произрастающим на ней как живое космическое тело и понял свою космологическую дополнительность по отношению к мировому целому. Вероятно, именно потому еще в архаической древности были заложены там глубинные основы космизации миропонимания; позже эта устремленность к трансцендентности и стремление к космической гармонии прошли красной нитью сквозь философские, этические и иные установления всех индийских учений. На фоне величественной природы человеческая жизнь кажется бессмысленной и слишком суетной; она не может восприниматься иначе, чем бренная и конечная. Мир же может видеться только как одушевленный от края до края, и потому индийцы в своих духовных исканиях сосредоточились на понятии единой силы, пронизывающей все сущее. Западный же дуализм духа и материи, творца и сотворенного, одушевленного и неодушевленного остался им глубоко чужд. «Дух Индии вырастает из природы, наш же дух противостоит природе», – отметил К.-Г. Юнг.

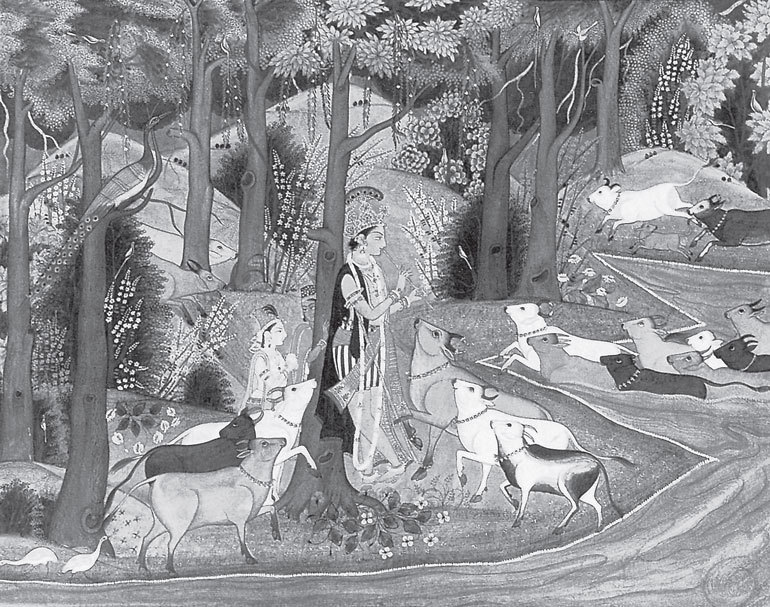

Илл. 6. Кришна-пастух. Миниатюра Раджастанской школы

Вот как передала свое переживание индийской природы Е.П. Блаватская: «Среди этой дивной природы, где так и тянет стряхнуть с себя земные оковы, обобщиться с нею жизнью беспреградною, и самая смерть в Индии кажется привлекательною». Описывая горы Индостана, не самые высокие и не самые знаменитые, Е.П. Блаватская отметила: «Главная и совершенно своеобразная прелесть последних состоит в изумительно прихотливой их форме. Эти горы или скорее отдельные вулканические скалы, иногда тесно прижатые друг к другу, тянутся хребтами; но чаще всего, к великому затруднению геологов, разбросаны безо всякой видимой причины в самых неподходящих к ним по грунту местностях… Взгляните вниз: вам померещится, будто перед вами мастерская прихотливого титана-ваятеля, наполненная разнообразными полуоконченными группами, статуями, памятниками… А главное, нет здесь ничего искусственного; все это чистая игра природы, которою при случае и пользовались древние строители».

А таинственное величие Гималаев не менее вдохновенно воспевал Н.К. Рерих: «Если бы кто-нибудь задался целью исторически посмотреть всемирное устремление к Гималаям, то получилось бы необыкновенно знаменательное исследование… Можно в самом деле понять, почему Гималаи имеют прозвище „несравненных". Сколько незапамятных знаков соединено с этой горной страной! Даже в самые темные времена средневековья, даже удаленные страны мыслили о прекрасной Индии, которая кульминировалась в народных воображениях, конечно, сокровенно таинственными снеговыми великанами».

В самом деле, Гималаи, предмет непреходящего восхищения, всегда оказывали сильное влияние не только на климат, хозяйственную и политическую жизнь страны, что вполне очевидно, но и на религию, мифологию, искусство, литературу. Именно на этих горах индийцы разместили обитель своих богов, поклониться которым стекаются со всей Индии паломники. Священные горы – символ жизни и для народов, живущих у подножия гор, и для обитателей юга, живущих за две тысячи километров от них. Кажется, здесь мифы, легенды и реальность переплелись так тесно, что их невозможно разъединить. «Не в предании, но в яви жили риши, – писал Н.К. Рерих. – Их присутствие оживляет скалы, увенчанные ледниками, и изумрудные пастбища яков, и пещеры, и потоки гремящие. Отсюда посылались духовные зовы, о которых через все века помнит человечество».

В духовной традиции Индии не могло не возникнуть образа мировой горы. Классический ее образец – гора Меру. В мифологии и космографии с ней связан целый цикл общеизвестных мотивов, например, о пахтании океана богами и асурами, жаждущими добыть напиток бессмертия. Через эту гору проходит путь на небо, в царство бога-громовержца Индры; через эту гору мифологические персонажи спускаются с небес и удаляются на небеса. Именно гора стала местом, откуда произошла земля: «Ровно раскинулась земля, и даже гора, пытавшаяся убежать, утихла. Гора осторожно уселась», – говорится в одном из ведийских текстов.

Илл. 7. С.Н. Рерих. Гепан Лагул. 1934

Видимо, совсем не случайно гора для индийца – связующее звено между миром небесным и миром земным. «Досье», связанное с горой, в индийской культуре столь впечатляюще, что выделяет ее как очень ценный для культуры знак, насыщенный глубоким и разнообразным смыслом. Эти смыслы были заложены еще в древнюю эпоху мифотворчества, и им была суждена нескончаемо долгая жизнь. Согласно одному из древнеиндийских мифов, вначале была лишь вода, и «не было ничего, кроме вод»; «миром были воды, движущийся океан». Но эти изначальные воды несли в себе семя жизни. Со дна поднялся небольшой ком земли и плавал по поверхности. Потом он расширился и стал горой, началом земли, продолжая дрейфовать в воде. Здесь в действо вступил демиург-громовержец Индра: он сотворил землю, расколов до основания изначальный холм и пригвоздив его «ко дну вод», а из вскрытого холма вырвалась жизнь в двух формах – воды и огня: именно эти две стихии и стали на века определяющими для индийского космоса. Как тут не вспомнить Бируни, написавшего, что «вода и огонь – те две вещи, вокруг которых вращается вся жизнь».

В горах зарождаются и с них стекают реки, делающие землю плодородной; вода рек издавна обожествлялась и почиталась. В горах образуются дождевые тучи, несущие дождь, такой желанный для земледельцев. Солнце, огонь небесный, здесь, в жарких тропиках, есть всегда и для всех: бог огня, Агни, Джатаведас, «знаток всех существ», – один из самых чтимых богов. Ну а вода, особенно чаемая небесная влага, – редкость, она приходит вместе с муссоном, роль которого в жизни Индии ни с чем не сравнима.

Вот почему, пожалуй, не будет преувеличением считать именно воду для индийца главной мировой стихией, первоэлементом. Она не только определила в изначальные времена пространство мира, но и сейчас в значительной степени задает ритм повседневной жизни, определяет смену сезонов и обеспечивает плодородие земли, а значит, и благоденствие людей. Жизнь индийского земледельца полностью зависит от воды, от небесной влаги, от дождя. Здесь нередко говорят: «Наше сельское хозяйство зависит больше от воды, чем от земли».

В самом деле, муссонный ритм определяет всю хозяйственную жизнь страны, а муссоны очень капризны. Они не всегда приходят, когда им положено, то есть с июля по сентябрь, и не всегда приносят во все районы достаточное количество влаги: как говорится в старинной поговорке, дожди могут «смочить один рог буйвола и оставить сухим другой». Если муссон опаздывает, урожай выгорает, если же он затягивается, то зерно гниет на корню. «Каждый год Индия ждет муссонов, как ребенок ждет материнской груди», – пишет современный индийский автор Анис Джанг. От прихотей муссонов зависят колебание цен и уровень безработицы; важнейшие экономические решения и политические судьбы – словом, вся жизнь огромной страны. «Скудость есть всего лишь не пришедший вовремя муссон», – так говорят в Индии.

Бывают муссоны летние и зимние, но лишь благодатные летние юго-западные ветры приносят дожди, и, чтобы их привадить, крестьяне по обычаю ходят по деревне с большой корзиной на шесте и распевают песни, а на дне корзины, устланном листьями дерева ним, сидит лягушка. Совершают и другие ритуалы, в каждой местности свои. По всей стране известны приметы, говорящие о приближении муссона. Когда воздух оглашается резкими криками павлинов и прилетают пестрые африканские кукушки – муссон уже близко. По одной из пословиц, «если вода в кувшине не становится прохладной, воробьи купаются в пыли, а муравьи прячут яйца в безопасное место – жди ливня». Когда же на землю падают первые капли драгоценной влаги, люди радостно выбегают из домов и мокнут под дождем, словно дети.