Вскоре после предпринятой Аристархом смелой попытки оценить размеры небесных тел и расстояния до них другой блестящий ученый, работавший в рамках той же традиции, но обративший свои помыслы не столь высоко, как Аристарх, оценил размеры объекта, который никому не удавалось созерцать целиком, — Земли.

Эратосфен родился примерно в 276 г. до н.э. в Кирене (Северная Африка). Не довольствуясь успехами в математике, астрономии и географии, он выступал также на поприще поэзии, истории, грамматики и литературной критики и был удостоен почетного прозвища «Бета» (по названию второй буквы греческого алфавита) за то, что во всех этих областях знания уступал лишь сильнейшим. Такая разносторонность интересов необычна даже для грека. Сведения, которыми мы располагаем ныне, позволяют утверждать, что в своей попытке измерить земной шар Эратосфен имел мало предшественников, причем их оценки были весьма грубы.

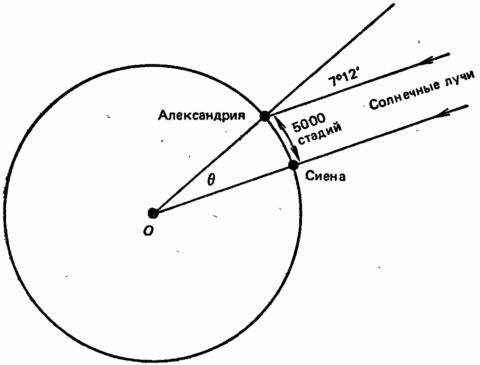

Эратосфен заметил, что в день летнего солнцестояния в Сиене (ныне Асуан) предметы не отбрасывают в полдень никакой тени, между тем как в Александрии стержень солнечных часов отбрасывает в полдень тень, длина которой составляет 1/50 окружности (рис. 19).

Предположив, что Александрия удалена от Сиены на расстоянии 5000 стадий (греческая единица длины, соответствие которой современным единицам длины точно не установлено), находясь на том же меридиане, и что солнечные лучи, падающие на Землю в Сиене и Александрии параллельны (идея, весьма нетривиальная для того времени), Эратосфен на основании простых геометрических соображений показал, что расстояние между Александрией и Сиеной, измеренное по поверхности земного шара, должно составлять 1/50 окружности Земли. Это означает, что длина самой окружности Земли составляет 250 000 стадий. В своих исходных предположениях Эратосфен допустил две ошибки: 1) Александрия и Сиена в действительности не лежат на одном меридиане; 2) расстояние между двумя городами Эратосфен оценивал по времени, за которое преодолевали расстояние от Александрии до Сиены царские гонцы. Сколь ни преходящим было значение полученного Эратосфеном результата, это первое успешное определение размеров Земли было важно прежде всего тем, что создавало прецедент и вселяло уверенность в осуществимость, казалось бы, немыслимой затеи. Человечество обретало еще одну «мерную линейку», с помощью которой оно могло надеяться распространить свои измерения до самых далеких звезд.

Количественные методы Аристарха и Эратосфена вскоре были настолько расширены и дополнены, что это привело к созданию количественной теории Солнечной системы. Разумеется, все модели небесных движений независимо от того, рассматривались ли они как чисто математические схемы или как отражения физической реальности, преследовали высшую цель — воспроизведение и предсказание траекторий, описываемых небесными телами. В различных усовершенствованиях и модификациях «математической астрономии», предложенных начиная с Евдокса и до мыслителей, к рассказу о которых мы сейчас перейдем, астрономы последующих поколений неизменно использовали те или иные идеи своих предшественников.

Вершиной и бесспорными достижениями греческой астрономии были труды Гиппарха (умер ок. 125 г. до н.э.) и Клавдия Птолемея (умер в 168 г. н.э.). Большую часть своей жизни Гиппарх провел в Родосе. В те времена (примерно в 150 г. до н.э.) Родос был одним из процветающих торговых и культурных центров Греции, соперничавшим с Александрией. Гиппарх хорошо знал о всех научных достижениях александрийцев. Он был знаком, например, с «Географией» Эратосфена и даже посвятил ей критический разбор. В распоряжении Гиппарха находились результаты более старых наблюдений вавилонских астрономов и наблюдений, произведенных в Александрии в период примерно 300-150 гг. до н.э. Разумеется, немало астрономических наблюдений провел и он сам.

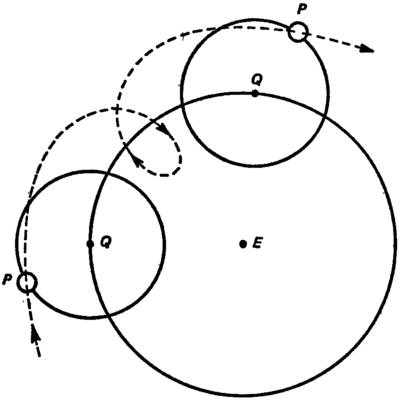

Гиппарх сознавал, что схема Евдокса, в которой небесные тела прикреплены к сферам, вращающимся вокруг общего центра — центра Земли, не позволяет истолковать результаты многих его собственных наблюдений и наблюдений других греческих астрономов. Вместо гомоцентрических сфер Евдокса Гиппарх предположил, что планета P(рис. 20) движется с постоянной скоростью по окружности (эпициклу), центр которой Qперемещается с постоянной скоростью по другой окружности, в центре которой находится Земля. Подбирая радиусы двух окружностей и скорости точек Pи Q,Гиппарху удалось дать точное описание движения многих планет. Движение планет в схеме, предложенной Гиппархом, напоминает движение Луны, каким его описывает современная астрономия. Луна обращается вокруг Земли, в то время как Земля обращается вокруг Солнца. В результате движение Луны воспроизводит движение планеты вокруг Земли в схеме Гиппарха.

При описании движения некоторых небесных тел Гиппарху потребовалось ввести комбинацию из трех или четырех окружностей, движущихся одна по другой. Иными словами, планета Pдвигалась по окружности с центром в математической точке Q,точка Qв свою очередь двигалась по окружности с центром в точке R,а точка Rописывала окружность, в центре которой лежала Земля, причем и планета P,и точки Qи Rдвигались по своим окружностям с постоянными (хотя, вообще говоря, не одинаковыми) скоростями. В некоторых случаях Гиппарху пришлось предположить, что центр самой внутренней окружности (деферента) не совпадает с центром Земли, а находится неподалеку от него. Движение в соответствии с такой геометрической конструкцией получило название эксцентрического, а движение в случае, когда центр деферента совпадал с центром Земли, — эпициклического. Используя движения обоих типов и надлежащим образом подбирая радиусы и скорости перемещения окружностей, Гиппарх сумел достаточно точно описать движения Луны, Солнца и пяти известных тогда планет. Теория Гиппарха позволяла предсказывать лунное затмение с точностью до одного-двух часов (солнечные затмения удавалось предсказывать менее точно).

Мы не можем перечислять здесь все достижения Гиппарха, но об одном его великолепном открытии, оказавшем особое влияние на последующее развитие астрономии, нельзя не упомянуть. Речь идет о явлении, получившем название «предварение равноденствий». Точки равноденствий (весеннего и осеннего), т.е. точки пересечения плоскостинебесного экватора (эклиптики) и плоскостиорбиты Земли, медленно перемещаются и завершают полный оборот примерно за 26 000 лет. Гиппарх совершил это открытие, когда составлял звездный каталог (один из самых древних), в котором было указано местоположение 850 звезд. Гиппарх также оценил продолжительность солнечного года в 365 сут 5 ч и 55 мин (что примерно на 6 1/ 2 мин больше, чем считается ныне).

Следует упомянуть и о том, что с современной точки зрения Гиппарх сделал шаг назад, так как примерно за столетие до него Аристарх Самосский предложил теорию, согласно которой все планеты обращаются вокруг Солнца. Но, судя по дошедшим до нас сведениям, наблюдения, выполненные за 150 лет обсерваторией в Александрии, и записи более старых наблюдений, произведенных в Вавилоне, убедили Гиппарха в том, что гелиоцентрическая теория, где планеты движутся по круговыморбитам вокруг Солнца, не позволяет с достаточной точностью описать наблюдаемые явления.

Вместо того чтобы воспринять и, возможно, усовершенствовать идею Аристарха Самосского, Гиппарх отринул ее как чисто умозрительную. Другие астрономы отвергали идею Аристарха потому, что им казалось нечестивым отождествлять преходящую, подверженную гибели материю Земли с неизменной, вечной материей небесных тел. Такое отождествление было бы неизбежным, если считать Землю одной из планет. Различие между земным и небесным глубоко укоренилось в мышлении древних греков. Его отстаивал, хотя и не догматически, даже Аристотель.