Сен-Дени. Монастырская церковь

Аббат Сюжер был известен как высокоинтеллектуальный человек. Он был философом и теологом, историком и политиком, регентом при французском короле Людовике VII. Ему принадлежит множество серьезных трудов, касающихся эстетических принципов готической архитектуры, в которых он объяснял, в частности, символизм, заключенный в элементах готики, ее композиции, стрельчатых арках и витражах.

Храм Сен-Дени, как и большинство готических храмов, строился не одно столетие. После Сюжера строительство продолжалось под руководством Пьера де Монтрёй, который с 1265 по 1267 г. работал в другом знаменитом парижском соборе – Нотр-Дам.

Сен-Дени явился первым и во многом непревзойденным памятником готической архитектуры. До этого еще никому не удавалось создать нефы, трансепты, амбулаторий в том виде, в каком существовали они в Сен-Дени.

В своем труде «Готическая архитектура и схоластика» Э. Панофский называет готику «франкское творение» и оценивает его как совершенно новый этап в зодчестве. Э. Панофский вспоминает слова Сюжера, что, по его мнению, готика является стилем в своей основе интернациональным, поскольку создавался он с учетом традиций «многих времен и многих народов». Итак, зародившись в Париже, новый стиль начал стремительно распространяться по всей стране, а позже и по всей Европе.

Готический стиль в архитектуре явился не только высшей точкой стиля романского; он не стал его завершением, но преодолением, движением вверх. До XII столетия в архитектурном облике храмов можно было заметить черты как романского, так и франкского стиля, после чего готика превратилась в своего рода Возрождение архитектуры.

Существует мнение, достаточно парадоксальное, что возникновению и развитию готики во многом способствовало усовершенствование строительных конструкций на базе технических достижений того времени, при всем том, что исследователи, придерживающиеся данной концепции, отмечают также такие неотъемлемые черты нового стиля, как его интернационализм, утверждение иррационализма и первенства духа в противовес материи, а также мистическую экспрессию в ее максимальной точке.

Известно, что христианский храм в его идеальном воплощении сложился на Востоке, а именно в Византии, где преобладали постройки крестово-купольные, центрические. На Западе в это время возводили базилики, в плане которых четко просматривался латинский крест.

В храмах романского стиля было очень удобно проводить церковную службу, поскольку люди входили в здание и перемещались вперед вдоль нефа к алтарю, как внутри корабля (ковчега) (между прочим, французское слово nef произошло от латинского navis – «корабль»). Романский стиль диктовал непременное требование – перекрытие архитектурных нефов мощными каменными сводами либо двускатной крышей. Вся тяжесть, таким образом, приходилась на стены. В связи с этим стены также должны были выдерживать подобный груз, а значит, быть тяжелыми, толстыми, с небольшими окнами. Естественно, что в этом случае ни одному архитектору не пришло бы в голову даже попытаться расширить строение подобного рода. Препятствием к расширению храма являлось все: и длина бревен, установленных в перекрытии, и боковой распор сводов из камня, которые буквально разваливали стены.

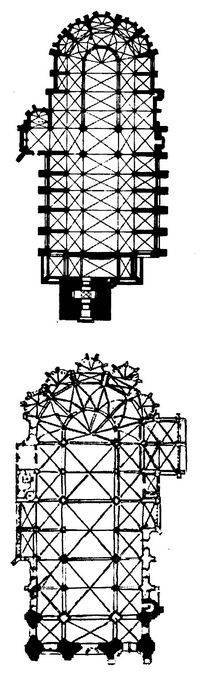

Планы готических соборов: а – собор Парижской Богоматери; б – собор в Мо

Купол романского храма был в чистом виде заимствованием из традиций римской архитектуры. Его лишь немного видоизменили, сделав крестово-купольным, чтобы, как пишут исследователи, «погасить боковой распор четырех угловых устоев подкупольного пространства связанной системой парусов и малых куполов». Идеалом подобного архитектурного принципа стала константинопольская церковь Святой Софии. Гораздо сложнее было архитекторам, работающим над базиликой, асимметричной в плане. Однако приходилось изыскивать новые решения: места в соборах не хватало катастрофически. Архитекторы начали использовать крестовые своды, под прямым углом пересекая два полуцилиндра; в этом случае удавалось переместить тяжесть со стен исключительно на боковые опоры. И все же вес каменных сводов оставался прежним, и угловые распоры утолщались; известны случаи, когда их толщину приходилось доводить до 2 метров. В результате создавался огромный боковой распор, а большое пространство перекрыть подобным образом не представлялось возможным.

Планы готических соборов: в – собор в Лиможе; г – собор в Манте

Требовалось придумать, каким образом уменьшить вес свода. Для этого пришлось усиливать каркасные арки на пересечениях крестовых сводов, делать более тонким их заполнение. Такие каркасные арки получили название нервюры, что в переводе с французского (nervure) означает «жилка», «складка», «ребро». Благодаря нервюрам осуществлялась связь опоры нефов, квадратных в плане. Наконец, сформировалась связанная система, в которой каждый большой квадрат главного нефа нес два боковых, не таких крупных по размерам. Храм обрел некий стройный ритм, и его внутреннее пространство рифмовалось шагами аркад и центральных боковых столбов. Такое чередование обеспечивало значительную прочность. Стены освободились от тяжести, и вся она стала приходиться на внутренние опоры собора. Так возник переходный стиль – романо-готический.

Однако и такую конструкцию нельзя было назвать идеальной. В основе нервюрного свода находятся две арки, пересекающиеся диагонально, а также четыре щековых, расположенных по бокам. Если использовалась привычная полуциркульная схема, то диагональные арки оказывались значительно выше щековых, в связи с чем строители были вынуждены складывать из камней сложные распалубки. Легче всего было скоординировать высоту арок, особенно если отказаться от традиционной романской полукруглой формы, выбрав заостренный силуэт в виде уходящей в небо стрелы. К тому же выяснилось, что чем арка выше и острее, тем легче давление на стены и опоры.

Нервюрный свод. Париж. Святая капелла

Благодаря широкому использованию стрельчатых арок, каркасной системы изготовления сводов и их ребристости стало возможным перекрытие сколь угодно больших пространств. Высота собора могла быть поистине невероятной, а под его сводами собиралось множество прихожан. Конечно, чем выше строение, тем большим являлся боковой распор, однако он с успехом компенсировался при использовании контрфорсов – наружных опор (от франц. сontreforse – «противосила»).

Контрфорсы, или опорные арки, связывались со сводами наклонными арками, именовавшимися аркбутанами (arcboutant).

Контрфорсы не являлись изобретением французской готики: в строениях романских или византийских можно видеть их в виде ступенчатых столбов или утолщений стен снаружи. Отличием в данном случае служит то, что в готической архитектуре аркбутаны далеко отстояли от стен, представляя собой ряды, причем не только внутри здания, но даже на кровлях низких нефов, расположенных сбоку; при этом выгодно использовалась разница в высоте центрального нефа и боковых. Аркбутаны создавали ощущение мощи и в то же время ажурности, невесомости. Издали казалось, что строительная конструкция на самом деле представляет собой сказочный, нереальный лес. Чтобы контрфорсы были надежнее, на них часто устанавливались пинакли, изящные башенки, которые сами по себе становились исполненными изысканности украшениями, хотя на самом деле их задача состояла лишь в том, чтобы прижать к земле контрфорсы. В готическом искусстве Франции прочно закрепилась конструкция каркасного свода, в которой непременно использовались две полуциркульные диагональные арки. Такие арки назывались «ожива» (фр. аugive – «укреплять», «поддерживать»). Кроме того, в конструкции присутствовали четыре стрельчатые арки. Ни один из этих элементов не был новым; стрельчатые арки применялись даже зодчими Месопотамии и Византии, однако только готическим мастерам удалось создать гармоничную конструктивную архитектурную систему.