Наутро он даже не позвонил, и я поехал на квартиру, которую он снимал. Увы, дверь оказалась распахнутой настежь, а квартира — совершенно пустой. Сосед любезно сообщил, что бывший квартирант ранним утром улетел в Калифорнию. Больше я его не встречал, но не сомневаюсь, что это была попытка помешать моей работе над загадкой Сириуса.

Поскольку я знал, что этот человек дружит с одним известным американским писателем, я позвонил последнему, пожаловался на его приятеля и поинтересовался, не поможет ли он вернуть рукопись. В ответ меня грубо обругали и объяснили, что перевод украден с благородной целью. Позже я выяснил, что этот писатель в свое время тоже работал в американской разведке, — и не удивился этому, поскольку уже начал понимать, кто входит в число моих недругов. Было это в начале семидесятых годов. Вернемся, однако, к истории моих поисков.

Большую помощь в них оказал мне Артур Кларк. Он часто писал из Шри-Ланки и время от времени бывал в Лондоне, так что мы смогли детально обсудить с ним многие загадочные находки, сделанные в различных районах земного шара и ставшие впоследствии широко известными благодаря «Воспоминаниям о будущем» и другим популярным книгам Эриха фон Дэникена. Сначала я и сам хотел написать книгу обо всех этих загадках. (О фон Дэникене в то время никто еще даже не слышал.[65]) Артур Кларк знакомил меня со все новыми учеными, и у каждого из них была, так сказать, своя любимая загадка. Так, профессор Йельского университета Дерек Прайс разгадал устройство механического компьютера, созданного около 100 г. до н. э. и найденного в самом начале нашего столетия на затонувшем корабле близ Антикитеры. Было совершенно непонятно, что это за устройство, пока его не уронили в Афинах на пол и оно не раскололось.

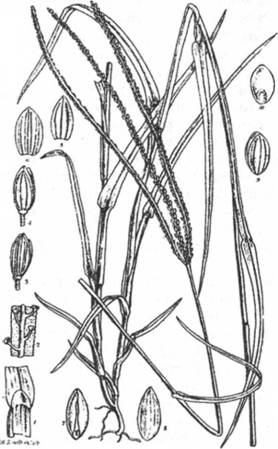

Рис. 1. Латинское наименование этого растения — Digitaria exilis, догоны же называют его фонио. Семена этого злака используют в пищу, но произрастает он только в Западной Африке, и нигде больше. Эти семена настолько малы, что один ботаник назвал их лилипутским хлебом и сравнил по размеру с семенами резеды. Но, несмотря на миниатюрность его зерен, фонио производится в этом регионе в огромных количествах. К примеру, в 1976 году в Западной Африке этим злаком было засеяно примерно 300 000 гектаров земли «от Сенегала до озера Чад». «Перед тем как удалось одомашнить жемчужное просо, дикое фонио собиралось здесь в очень больших количествах. Еще и сейчас его сеют вместе с другими зерновыми культурами, и оно дает урожай значительно раньше, чем просо или сорго… служа пищей для трех миллионов человек в самые трудные месяцы года».[66] Местные жители называют фонио «рисом голодающих». По мнению голландского ботаника Хенрарда, «это очень вкусный и полезный злак, и, если бы удалось наладить его экспорт в Европу, он нашел бы свое место в рационе диетического питания больниц и санаториев».[67] Еще один ботаник — X. М. Беркилл пишет о фониа в самых восторженных тонах: «Это очень важное растение, представляющее собой основу благосостояния многих западноафриканских племен. Происхождение его теряется в глубокой древности. <… > Для догонов зерно фонио — источник всего, что существует в мире. Вкус у него очень приятный и может быть назван изысканным. Обычно фонио мелют и готовят из него соусы, каши, пюре с самыми разными приправами. Оно легко усваивается и поэтому может служить хорошей пищей для детей. <…> Местные жители готовят из фонио очень вкусное пиво…»[68]

Для догонов крохотное зернышко фонио символизирует белый карлик Сириус В, вещество которого находится в сверхплотном состоянии. Французские этнологи Марсель Гриоль и Жермена Дитерлен назвали эту звезду Дигитария; сами догоны употребляют название По толо — «звезда По». По мнению догонов, все существующие в мире вещи были некогда выброшены из этой звезды. Можно вспомнить, что тяжелые элементы, из которых состоят планеты, действительно синтезируются внутри гигантских звезд и потом выбрасываются при взрывах сверхновых. После таких взрывов образуются белые карлики, подобные Сириусу В.

Вспоминаю также доктора Алана Мак-Кея, кристаллографа, работавшего в Бербекском колледже Лондонского университета. Он интересовался Фестским диском, найденным на Крите, загадочным металлическим сплавом, открытым в одной китайской гробнице, и блуждающими руслами реки Оке. Довольно быстро я понял, что все эти — действительно интересные — загадки лишь отвлекают меня от главного направления поиска.

Поэтому я постарался забыть о них и сосредоточиться на решении той единственной в своем роде проблемы, с которой я столкнулся с самого начала: каким образом до-гоны узнали то, что они знают о Сириусе, и не значит ли это, что Землю некогда посетили инопланетяне?

Мне казалось совершенно необходимым представить собранные мной материалы на рассмотрение широкой публике. С тех пор как образование перестало быть привилегией немногих избранных — вначале благодаря изобретению книгопечатания, а в наше время благодаря революции в области систем коммуникации, массовым изданиям дешевых книг и журналов, а также Интернету, — для человеческой мысли не существует преград. Даже если новая идея расходится с общепринятыми взглядами, она может свободно распространяться и обсуждаться, не нуждаясь в одобрении консервативно настроенных научных авторитетов.

Так, однако, было не всегда. Не удивительно, что в прошлые времена существовали тайные знания, хранившиеся жрецами на протяжении столетий и передававшиеся из уст в уста. Их тщательно оберегали от искажений и забвения. Только в наше время содержание этих тайных знаний может быть открыто обществу без опасений, что это приведет к их утрате. Вероятно, догонские жрецы поняли, что ситуация коренным образом изменилась, и, ведомые неким могучим инстинктом, решили поэтому пойти на беспрецедентный шаг — открыть человечеству хранимые ими тайны. Они знали, что могут доверять французским этнологам. Когда в 1956 году умер Марсель Гриоль, на его похоронах в Мали присутствовало 250 тысяч догонов, воздавших ему почести, как одному из своих верховных жрецов. Марсель Гриоль был необыкновенным человеком, и догоны безоговорочно доверяли ему. Именно Гриолю мы обязаны тем, что содержание священного предания догонов перестало быть тайной. Сегодня можно проследить истоки этого предания до Древнего Египта. По всей видимости, оно свидетельствует о состоявшемся контакте между землянами и высокоразвитыми существами из другой планетной системы, находящейся на расстоянии в несколько световых лет от Солнца. Если же разгадка «загадки Сириуса» не связана с таким контактом, она будет отнюдь не менее, а скорее — еще более неожиданной. Вне всякого сомнения, тривиальным решение этой проблемы не окажется.

Мысль о том, что в нашей Галактике и за ее пределами должны существовать другие цивилизации, сегодня уже не выглядит еретической. Даже если через какое-то время «загадка Сириуса» будет объяснена без обращения к идее палеоконтакта (хотя лично я не могу себе представить, как это может случиться), думать в этом направлении отнюдь не бесполезно. Можно надеяться, что загадка Сириуса поможет человечеству осознать всю важность вопроса о существовании внеземных цивилизаций.

Сегодня мы, люди, напоминаем живущих в аквариуме рыб, время от времени — когда наши астронавты летят в космос — выглядывающих наружу. Космические исследования начинают надоедать широкой публике еще до того, как они развернулись в полном объеме. Многие американские конгрессмены также полагают, что освоение космоса не заслуживает внимания. Побудить их к выделению средств на эти цели можно лишь с помощью рассуждений о пользе космических спасательных систем и опасности «отставания по искусственным спутникам» от других держав, обладающих ракетными технологиями.