Еще одним минусом для выражения сильных эмоций является то, что они далеко не всегда вызывают адекватную реакцию окружающих.

Особенно сильным раздражителем являются бранные выражения, в частности мат. Кроме того, что постоянно вставляемые, к месту и не очень, матерные слова и выражения свидетельствуют о невысоком интеллектуальном уровне говорящего, они еще и нервируют людей культурных и образованных. К примеру, в общественном транспорте нередко можно заметить выражение крайнего неудовольствия (или даже раздражения) на лицах интеллигентно выглядящих мужчин и женщин среднего возраста, рядом с которыми весело и непринужденно общаются несколько хамоватых подростков, вставляя привязавшиеся бранные слова-сорняки в каждую короткую законченную фразу. Для подростков употребление таковых ругательств – это и способ самовыражения (якобы доказательство их самостоятельности и самодостаточности), и способ легко выражать все свои эмоции – от удивления до радости и злости. На самом деле с тем же успехом все свои эмоции они могли бы выразить любым другим (даже самым безобидным) словом, так как в данном случае выражение эмоций происходит исключительно интонационно. А употребляемые недостаточно взрослыми и недостаточно умными представителями общества матерные выражения заведомо портят мнение окружающих о них самих, что нередко также не лучшим образом сказывается на их репутации и впоследствии вызывает определенные сложности в общении с другими людьми. Поэтому от выражения эмоций при помощи бранных и неприличных слов следует отказаться полностью.

Другой вариант неадекватной реакции окружающих – непонимание собеседника, как ему реагировать на излишне бурное выражение эмоций. Очень часто, если человек вдруг начинает рыдать или прыгать от радости, это шокирует того, кто ведет с ним беседу (причем тем сильнее, чем быстрее произошел переход между разными настроениями). Реакция может быть самой разной – от испуга за психическое здоровье чересчур эмоционального знакомого («Ой, а в своем ли ты уме?») до раздражения (очень многие люди, а особенно люди нервные, не могут спокойно смотреть на тех, кто кричит, прыгает от счастья или каким-то еще путем дает знакомым и незнакомым знать о том, что творится в его душе).

Однако в любом случае излишне эмоционального человека будут считать личностью неадекватной, а его поведение – нелогичным, что вряд ли можно назвать желаемым отношением.

Еще большие трудности могут быть вызваны в общении двух эмоциональных людей, мнение которых о конкретной ситуации противоположно. Даже если из пары общающихся тот, кто начал неудачный разговор, вовремя заметит, что реакция собеседника на предмет разговора не совпадает с его собственной, и попытается течение разговора изменить, у обоих в результате останется неприятный осадок после этого разговора. Но, как правило, такой неудачно начатый разговор имеет даже худшие последствия (ведь «зачинщик» беседы может не заметить реакции собеседника; либо собеседник окажется быстрее и не даст «зачинщику» изменить течение разговора), перерождаясь в спор. Причем далеко не в тот, «в котором рождается истина», а в спор агрессивный, на грани скандала, когда каждый из спорщиков готов буквально на все, чтобы отстоять свою правоту… Разумеется, хороших последствий такой разговор иметь не может.

Наконец, существует ряд профессий, которые подразумевают обязательный контроль над эмоциями. Список их весьма солиден, и профессий содержит множество – от разведчика до преподавателя (если обобщить, в этот список войдут в основном профессии, предполагающие постоянное общение с людьми). С разведчиком в этом смысле все ясно: действительно, он должен уметь прекрасно контролировать себя, особенно в случае попадания в руки врага, когда первостепенной целью становится не выдать ничего из массива известной информации. С преподавателем же несколько сложнее. Очевидно, детям и студентам совершенно незачем знать ничего о личной жизни их учителя, о его проблемах и радостях, если только это как-то не связано с предметом изучения. Тем более настроение преподавателя никоим образом не должно отражаться на проведении учебного процесса! Сейчас же время от времени (причем с безрадостной периодичностью) в средствах массовой информации проскальзывает информация то об одном, то о другом учителе, издевавшемся над детьми или студентами. Причем речь идет вовсе не о взятках, хотя ни для кого не секрет, что сейчас и в школах, и в прочих учебных заведениях нередко действуют целые аппараты по выманиванию денег у детей и их родителей, и методы для этого существуют самые разнообразные – от банального платного перехода в более «умный» класс до обязательных дополнительных платных занятий по ряду предметов, отказ от которых стоит ребенку хорошей оценки, а согласие обходится родителям весьма недешево. Проблема имеет менее глобальный характер и заключается в том, что многие преподаватели самым бессовестным образом «срываются» на своих учениках, словно виня их в своем плохом настроении или личных проблемах (собственно, по этому фактору нетрудно судить об их профессиональности – среди таких учителей редко оказывается кто-то, действительно глубоко знающий свой предмет; как правило, это люди в преподавании вообще случайные, даже если и проработали с детьми многие годы, а потому все их профессиональные качества оставляют желать лучшего). Что вполне логично, это далеко не лучшим образом сказывается на детской психике. Известен даже случай, когда ребенок, постоянно подвергавшийся унижениям и издевательствам со стороны учителя, покончил с собой, добиваясь сразу и прекращения своих мучений, и наказания для изверга-преподавателя. Увы, в нашей стране на случаи такого вопиющего непрофессионализма обращают внимание только тогда, когда уже поздно исправлять произошедшую трагедию. Другой пример профессии, подразумевающей умение управлять эмоциями, – медработник. Особенно это касается врачей, ставящих диагнозы тяжелобольным людям. Если больной сумеет по лицу доктора понять, насколько безрадостен его диагноз, то вероятнее всего впадет в отчаяние (очень редки случаи, когда человек, узнав о своей неизлечимой болезни, принимался яростно бороться за жизнь – чаще просто опускают руки), а в этом случае его шансы выздороветь уменьшатся еще на порядок. В результате же врач, не сдержавший эмоций, окажется отчасти виноватым в смерти пациента. От умения докторов контролировать свои эмоции подчас зависят человеческие жизни.

Кроме того, несмотря на все различия в этикетах различных стран, кое-что остается примерно одинаковым на всех материках: очень во многих ситуациях излишняя эмоциональность, а в особенности – резкая жестикуляция, считаются просто неприличными. И если выражение каких-то чувств словами еще может быть прощено человеку (здесь все полностью зависит от конкретной ситуации), то постоянное размахивание руками, странные и подчас пугающие выражения лица и иное считается не просто невоспитанным поведением, а грубым и вульгарным.

Существуют ситуации, когда правильнее действовать эмоционально. Однако все же гораздо безопаснее сдержать свои чувства, когда все ждут их выражения, чем выразить тогда, когда нужно мыслить и действовать спокойно и хладнокровно…

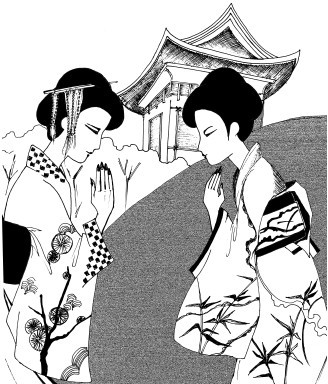

Таким образом, становится понятно, что у выражения эмоций есть солидный ряд преимуществ и не менее солидный – недостатков. А в таких случаях дипломаты обычно советуют идти на компромисс, стараясь сочетать в нем положительные стороны от двух логически противоположных действий: выражать эмоции или не выражать. Пожалуй, наиболее правильным было бы быть эмоциональным в меру, умея в случае необходимости контролировать и свою речь, и свою жестикуляцию, т. е. быть эмоциональным (плакать, смеяться, прыгать и кричать от счастья или бить кулаком по столу в приступе ярости) исключительно там, где такое поведение будет понято правильно, – в кругу семьи или близких друзей. В то время как на работе, на улице, в местах общественных быть человеком сдержанным, уподобляя свое поведение если не гейшам, то хотя бы благородным аристократкам из Англии: держаться ровно (возможно, даже несколько холодно, но только не с презрением!), спокойно, стараться контролировать каждое свое слово и следить за реакцией окружающих на свою речь. Помимо прочего, такое поведение рекомендуется и для общения с упомянутыми выше хамоватыми подростками (особенно если оные присутствуют в не слишком трезвом виде) – эти личности нередко стараются специально спровоцировать постороннего человека на конфликт (просто хочется подраться), и важно не дать им повода.