Спектроскопические исследования показали, что имеются удивительные различия в химическом составе звезд. Так, например, горячие массивные звезды, концентрирующиеся к галактической плоскости, сравнительно богаты тяжелыми элементами, между тем как у звезд, входящих в состав шаровых скоплений (см. фото 2-II), относительное содержание тяжелых элементов в десятки раз меньше. Этот важный факт находит обоснование в современных теориях эволюции звезд и звездных систем, о которых речь будет идти ниже.

Исследования последних десятилетий позволили сделать вывод, что звезды вращаются вокруг своих осей. Выяснилось, что звезды различных спектральных классов вращаются с разной скоростью. Этому очень важному для космогонии вопросу будет посвящена гл. 10.

Наконец, стоит сказать несколько слов о магнетизме звезд. Тем же спектроскопическим методом было обнаружено наличие мощных магнитных полей в атмосферах некоторых звезд. Напряженность этих полей в отдельных случаях доходит до 10 тыс. Э (эрстед), т. е. в 20 тыс. раз больше, чем магнитное поле Земли. Заметим, что в солнечных пятнах напряженность магнитных полей доходит до 3–4 тыс. Э. Вообще магнитные явления, как выяснилось в последние годы, играют значительную роль в физических процессах, происходящих в солнечной атмосфере. Имеются все основания полагать, что то же самое справедливо и для звездных атмосфер. Казалось бы, к проблеме происхождения и развития жизни во Вселенной звездный магнетизм совершенно не имеет отношения. Но это только так кажется. В действительности причинная цепь явлений, приводящих в итоге к возникновению жизни на какой-нибудь планете, заброшенной в просторах Вселенной, необыкновенно сложна. В частности, существенным звеном в этой цепи должно быть само возникновение планет. И вот оказывается, что магнитные эффекты при образовании планетных систем могут иметь решающее значение. Об этом речь будет идти в гл. 10.

Мы перечислили основные характеристики звезд. Возникает вопрос: существует ли между этими характеристиками какая-нибудь связь? Такая связь, оказывается, существует. Она была обнаружена свыше 70 лет назад.

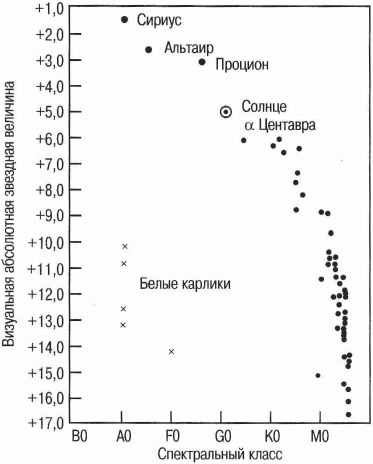

Будем изображать звезды точками на диаграмме Герцшпрунга – Рассела, где по оси абсцисс отложены спектральные классы (или соответствующие им показатели цвета), а по оси ординат – абсолютные величины, являющиеся мерой светимости соответствующих звезд (рис. 1). Из рисунка видно, что звезды лежат на этой диаграмме не беспорядочно, а образуют явно выраженные последовательности. Большинство звезд находится в пределах сравнительно узкой полосы, идущей от левого верхнего угла диаграммы к правому нижнему. Это так называемая главная последовательность звезд. В верхнем правом углу группируются звезды в виде довольно беспорядочной кучи. Их спектральные классы – G, К и М, а абсолютные величины находятся в пределах (+2) + (—6). Они называются красными гигантами, хотя среди них есть и желтые звезды. Наконец, в нижней левой части диаграммы мы видим небольшое количество звезд. Их абсолютные величины слабее +10, а спектральные классы лежат в пределах от В до F. Следовательно, это очень горячие звезды с низкой светимостью. Но низкая светимость при высокой поверхностной температуре может быть, очевидно, только тогда, когда радиусы звезд достаточно малы. Таким образом, в этой части диаграммы «спектр – светимость» находятся очень маленькие горячие звезды. Такие звезды называются белыми карликами. Именно о них речь шла в начале этой главы.

Количество точек на диаграмме «спектр – светимость», приведенной на рис. 1, не дает правильного представления об относительном количестве звезд различных классов в Галактике. Так, например, звезд-гигантов с высокой светимостью на этой диаграмме непропорционально много по сравнению с «карликами» низкой светимости. Это объясняется условиями наблюдений: благодаря высокой светимости гиганты видны с очень больших расстояний, между тем как значительно более многочисленные карлики на таких расстояниях очень трудно наблюдать (если говорить о спектральных наблюдениях).

Некоторое представление об относительном количестве звезд разных последовательностей можно получить, если откладывать на диаграмме «спектр – светимость» все без исключения звезды, находящиеся от Солнца на расстоянии, не превышающем 5 пк (16,3 светового года). Такая диаграмма приведена на рис. 2. Обращает на себя внимание отсутствие хотя бы одного гиганта. Зато нижняя правая часть главной последовательности очень отчетливо выражена.

Рис. 1. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела. По вертикальной оси – абсолютная звездная величина

Мы видим, что в этом сферическом объеме радиусом 5 пк, (довольно типичном для Галактики) подавляющее большинство звезд слабее и холоднее Солнца. Это красные карлики, лежащие на нижней правой части главной последовательности. На этой же диаграмме нанесено наше Солнце. Только три звезды (из примерно 50 находящихся в этом объеме) излучают сильнее Солнца. Это Сириус – самая яркая из звезд, видимых на небе, Альтаир и Процион. Зато на рис. 2 мы видим пять белых карликов. Из того простого факта, что в малом объеме радиусом 5 пк наблюдается столь заметное число белых карликов, следует, что число их во всей Галактике очень велико. Подсчеты показывают, что число белых карликов в нашей звездной системе по крайней мере равно нескольким миллиардам, а может быть, даже больше 10 млрд (напомним, что полное количество звезд всех типов во всей Галактике около 150 млрд). Число белых карликов в десятки тысяч раз больше, чем гигантов высокой светимости, столь обильно представленных на диаграмме, изображенной на рис. 1. Этот пример убедительно показывает, какую заметную роль в астрономии (так же, как и в других науках о природе) играет наблюдательная селекция.

Рис. 2. Диаграмма Герцшпрунга-Рассела для близких звезд

На диаграмме «спектр – светимость» (или «цвет – светимость»), кроме отмеченных главной последовательности и группировок красных гигантов и белых карликов, существуют и некоторые другие последовательности. Уже на рис. 1 намечается последовательность звезд, расположенная несколько ниже главной. Это так называемые субкарлики. Хотя в окрестностях Солнца эти звезды сравнительно малочисленны, в центральных областях Галактики, а также в шаровых скоплениях количество их огромно. Субкарлики довольно слабо концентрируются к галактической плоскости, но зато очень сильно – к центру нашей звездной системы. По-видимому, они – самый многочисленный тип звезд в Галактике. Субкарлики отличаются от звезд главной последовательности сравнительно низким содержанием тяжелых элементов. Разница в химическом составе является причиной различия в светимостях при одинаковой температуре поверхностных слоев.[11]

То, что диаграмма «спектр – светимость» теснейшим образом связана с проблемой эволюции звезд, интуитивно чувствовалось астрономами сразу же после открытия этой диаграммы. Сначала считалось, что звезды в основном эволюционируют вдоль главной последовательности. По этим наивным представлениям первоначально образовавшаяся звезда представляет собой красный гигант, который, сжимаясь, увеличивает температуру, пока не превратится в «голубой гигант», находящийся в верхнем левом углу диаграммы «спектр – светимость». Эволюционируя вдоль главной последовательности, она становится «холоднее» и излучает меньше. Отголоском этих представлений является существующая и поныне у астрономов терминология: спектральные классы О, В, А и частично F называются ранними, a G, К, М – поздними. Если идти вдоль главной последовательности от спектральных классов О – В до К – М, то массы звезд непрерывно уменьшаются.