Иными словами, семейное гнездо возникло тогда, когда детство Грибоедова-драматурга уже подходило к концу. В 1803 году он поступает в Благородный пансион при Московском университете, а в 1806-м и в самый университет.

Литературоведы и краеведы в один голос говорят о богатой жизни Грибоедовых в Москве, о вечерах, балах, об авторитете и злом языке Настасьи Федоровны, к которой прислушивался весь город. Это она не пожелала жить в деревне и устроилась в городе, распорядившись мужу управлять поместьями и не появляться в ее доме в столице. И снова документы опровергают все эти легенды.

И все-таки первым было слово. Сегодня всеми забытое. Старомодное. С неповторимым оттенком душевного расположения, привязанности, почти любования. Поздравляя артистку Любочку Дюрову с замужеством – она стала женой известного драматурга актера-комика Петра Каратыгина, – Грибоедов скажет: «Какая бы вы были славная Софья!» Славная?

Но ведь ни у кого из современников она не вызвала и тени симпатии. Ее осуждали так резко, что многие разделяли вывод литератора графа Хвостова: она недостойна вообще быть выведена на сцене. Или сам Грибоедов – разве нашел он для нее хоть каплю снисхождения, понимания?

«Ты находишь главную погрешность в плане – мне же кажется он прост и ясен по цели и исполнению: девушка, сама неглупая, предпочитает дурака умному человеку (не потому, чтобы у нас, грешных, ум был обыкновенен, нет! и в моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека), и этот человек, разумеется, в противоречии с обществом, его окружающим: его никто не понимает, никто простить не хочет, зачем он немножко выше прочих; сначала он весел, и это порок: „Шутить, и век шутить, как вас на это станет!“ Слегка перебирает странности прежних знакомых, что же делать, коли нет в них благороднейшей заметной черты! Его насмешки не язвительны, покуда его не взбесить, но все-таки: „Не человек – змея!“ А после, когда вмешивается личность – „наших затронули!“ – предается анафеме: „Унизить рад, кольнуть, завистлив! горд и зол!“ Не терпит подлости: „Ах! боже мой, он карбонарий!“. Кто-то со злости выдумал об нем, что он сумасшедший, никто не поверил, и все повторяют, голос общего недоброхотства и до него доходит, притом нелюбовь к нему той девушки, ради которой он единственно явился в Москву, ему совершенно объясняется. Он ей и всем наплевал в глаза и был таков. Ферзь тоже разочарована насчет своего Сахара Медовича. Что же может быть полнее этого?»

Пожалуй, ничего, если говорить о жизненной ситуации. Но здесь речь вообще шла о сюжетной завязке. Любой школьный учебник утверждает: в жизни автора не было никакой подобной любовной истории. Софью пришлось выдумать ради построения пьесы. Характер значения не имел – главным оставалось подыграть Чацкому и его монологам. Среди всех действующих лиц Софья оказалась единственной подходящей кандидатурой. О всех остальных Грибоедов не скрывал: портреты и только портреты стояли за каждым из них. Но тогда тем более откуда появилась «славная»? Сдержанный, подчас откровенно язвительный в общении с незнакомыми, Грибоедов оставался неизменно сердечным и непосредственным с друзьями, и только в переписке с ними он может сказать о славном житье на первой его петербургской квартире у Александра Одоевского. О славном самом Саше Одоевском, к которому так прикипел сердцем. Память сердца – как он умел ее хранить.

Дом М.П. Погодина на Девичьем поле.

Шесть лет без Петербурга… Его и ждали и не ждали – слишком неожиданно сменил он старую столицу на берега Невы. Каждый из друзей предлагал, попросту требовал, чтобы беглый москвич остановился именно у него. Князь Александр Шаховской, Николай Греч, Андрей Жандр, даже муж двоюродной сестры Иван Паскевич – Грибоедов без колебаний предпочел Одоевского. Двухэтажный дом на Торговой со своим удивительным бытом и своими легендами. Еще недавно им владел корабельный мастер Иван Амосов, которого сменила в качестве хозяйки бывшая любовница Шереметева, принесшая богатое приданое и карьеру некоему коллежскому асессору В.В. Погодину. Происхождение жениных капиталов коллежского асессора не смущало – свою ставку он сделал на Аракчеева, у которого выслуживался как мог, пока не обнаружил случайно на столе покровителя записку с собственной характеристикой: «Глуп, подл и ленив». Растерянность и обида оказались так велики, что Погодин не преминул оповестить о записке весь Петербург – повод для множества насмешек и анекдотов. Но это всего лишь дополнение к «Горю от ума».

Летом 1824 года дом на Торговой превращается в настоящий литературный клуб. Здесь собираются все, кто хочет переписать комедию под диктовку. Военная молодежь, отправляясь в отпуска, развозила пьесу по всей России. И это одновременно с авторскими чтениями «Горя». Из письма Грибоедова Степану Бегичеву: «Читал я ее Крылову, Жандру, Хмельницкому, Гречу и Булгарину, Колосовой, Каратыгину, дай счесть: 8 чтений. Нет, обчелся, двенадцать… Грому, шуму, восхищенью, любопытству конца нет».

Дом на Торговой – это страшное наводнение, описанное в «Медном всаднике» со слов очевидцев и непосредственно пережитое Грибоедовым. По его словам, в мгновенье ока из-под пола рванулись потоки воды и затопили комнаты. Пришлось спасаться у соседей на втором этаже. А на Торговой, «где за час пролегала оживленная проезжая улица, катились ярые волны, с ревом и пеной». Четырьмя годами позже он будет вспоминать об этом дне в письме Александру Одоевскому, сосланному на Нерчинские рудники: «Ты, верно, все тот же мой кроткий, умный и прекрасный Александр, каким был в Стрельно и в Коломне, в доме Погодина. Помнишь, мой друг, во время наводнения, как ты плыл и тонул, чтобы добраться до меня и меня спасти…»

Были встречи, переживания, и были надежды. Прежде всего на цензурное разрешение «Горя»: «Жду, урезываю, меняю дело на вздор, так что во многих местах моей драматической картины яркие краски совсем посоловели, сержусь и восстанавливаю старое, так что кажется, работе конца не будет…» А пока, в преддверии большой сцены, работа с воспитанниками Театральной школы. Это они предложили в полной тайне от начальства поставить «Горе». Грибоедов сам взялся за режиссуру, на одну из репетиций привез Кюхельбекера и Бестужева-Марлинского, радовался отдельным исполнителям. Софью готовила Любочка Дюрова. Накануне премьеры спектакль по доносу был запрещен.

Теперь, в последние недели последнего пребывания в Петербурге, все прошлое и будущее виделось с поразительной ясностью и безнадежностью. 14 марта 1828 года чиновник Коллегии иностранных дел Александр Грибоедов привез в Петербург известие о заключении Туркманчайского мира. 25 апреля назначенный министром-резидентом в Тегеран видный дипломат Грибоедов вынужден был сменить привычные Демутовы номера на отдельную, пусть и очень скромно меблированную квартиру: количество желавших завязать с ним знакомство чиновников росло не по дням, а по часам. Оставалось жаловаться Полевому: «Чего эти господа хотят от меня? Целое утро они сменяли у меня один другого. А нам, право, не о чем говорить: у нас нет ничего общего». Спартанская обстановка свидетельствовала не столько о вкусах хозяина, сколько о его стесненных материальных средствах. Ни движимого ни недвижимого имущества он не имел, позволяя себе единственную роскошь – великолепный концертный рояль. Об отъезде старался не думать: «Там моя могила. Чувствую, что не увижу более России…» Поздравление Любочки Дюровой было и прощанием с надеждой увидеть «Горе» на сцене.

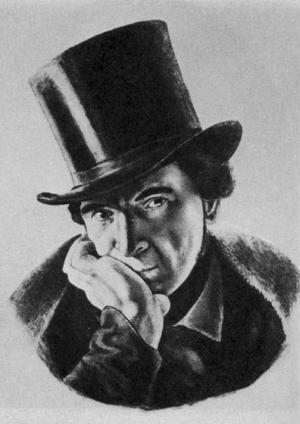

Павел Мочалов – первый Чацкий.

Автор разминулся со своей комедией всего на два года. Грибоедова не стало в 1829 году, в 1831-м состоялась первая постановка «Горя», хотя и в сильно искаженном виде, в Москве на казенной сцене. Первым исполнителем Чацкого становится Павел Мочалов, Софьи – Мария Дмитриевна Львова-Синецкая. Мария Дмитриевна уже не молода, во всяком случае, намного старше своей героини. На профессиональную сцену она приходит из любительского театра. Когда-то она вместе с только что выпущенным из лицея Пушкиным играла в «Воздушных замках» Хмельницкого, которые ставились в доме Олениных. Свои первые уроки мастерства актриса брала у князя Шаховского в Петербурге и не устояла перед приглашением создававшего московский казенный театр Кокошкина войти в его труппу. Ее объединяли с завсегдатаями «чердачка» Шаховского литературные интересы, и в Москве успех первых выступлений Львовой-Синецкой мешается с живым интересом москвичей к ее литературному салону, в котором можно встретить и профессоров Московского университета, и известных музыкантов, и представителей высшего света. Для первого же бенефиса актрисы Грибоедов пишет в 1824 году водевиль «Кто брат? Кто сестра?», где обе роли с блеском исполняет бенефициантка. Неулыбчивая, почти суровая, не выносившая закулисных историй и сплетен, Мария Дмитриевна многое знает о жизни того же Грибоедова, еще больше имеет оснований догадываться. Ее Софья внешне очень напоминает сгоревшую от чахотки Любочку Дюрову, и актриса не скрывает желания добиться такого сходства: «Оно будет вернее…» Смелый взгляд, стремительная походка, живость реплик и – глубоко скрытая, все еще не пережитая, все еще ранящая любовь к Чацкому. Львову-Синецкую обвинят в неправильном прочтении образа, актриса усмехнется и ничего не изменит в рисунке роли.