Студент Боткин был истинное дитя воспитывавшей его эпохи и, несмотря на то, что в пору своего студенчества находился в гораздо более счастливых условиях, чем его товарищи, вращаясь в кругу брата Василия, Грановского и других первых представителей тогдашней литературы и прогресса, мог служить поразительным примером полного равнодушия и безучастия ко всему, что не касалось его семейного и личного существования и не имело прямой связи с его медицинскими занятиями. Но зато этим последним он отдался со всей страстью своей даровитой натуры и вскоре сделался на своем курсе лучшим студентом, счастливо соединяя в себе блестящие способности с замечательным трудолюбием и необыкновенной жаждой знания. Нельзя сказать, чтобы медицинский факультет университета стоял тогда на такой высоте, чтобы вполне удовлетворять запросам юноши и научным требованиям своей эпохи; однако благодаря тому обстоятельству, что в числе профессоров находилось несколько талантливых и преданных науке преподавателей, Боткин обязан университету тем, что он взрастил и укрепил в нем любовь к медицине и помог заложить в себе такой прочный фундамент элементарных занятий, который дал ему возможность впоследствии самообучаться и развиваться дальше. Сам Боткин в речи, произнесенной в обществе русских врачей по поводу 25-летия профессорской деятельности профессора Вирхова и напечатанной в № 31 «Еженедельной клинической газеты» за 1881 год, дал следующую оценку преподавания медицины в Московском университете его времени: «Учившись в… университете с 1850-го по 1855-й год, я был свидетелем тогдашнего направления целой медицинской школы. Большая часть наших профессоров училась в Германии и более или менее талантливо передавала нам приобретенное ими знание; мы прилежно их слушали и по окончании курса считали себя готовыми врачами с готовыми ответами на каждый вопрос, представляющийся в практической жизни. Нет сомнения, что при таком направлении мыслей среди оканчивающих курс трудно было ждать будущих исследователей. Будущность наша уничтожалась нашей школой, которая, преподнося нам знание в форме катехизисных истин, не возбуждала в нас той пытливости, которая обусловливает дальнейшее развитие».

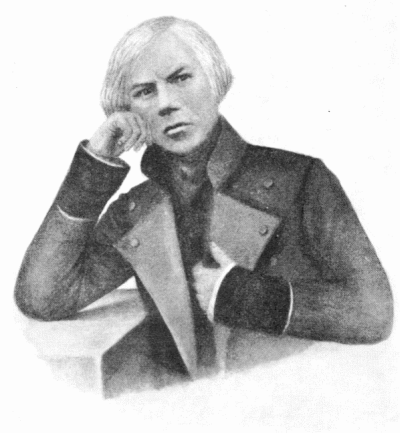

Сергей Петрович Боткин. Воспроизведение с дагерротипа. 1853.

Как ни смягчен Боткиным этот отзыв о своем обучении, как ни справедлив его упрек самой школе и ее направлению, однако следует прибавить, что не меньшего упрека заслуживает и научный подбор большинства тогдашних преподавателей. Таким преподаванием подрывалось существенное назначение университетов: вселять в молодых слушателей, кроме образовательных целей, уважение и доверие к науке как к главному прогрессирующему и предназначенному развиваться бесконечно элементу человеческой жизни. Большая часть профессоров относилась к своему преподаванию как к отбыванию чиновничьей повинности без малейшей любви к излагаемому предмету, более или менее аккуратно являлась на лекции и читала их по своим запискам, составленным ими лет 10–15 назад, не пополняя их позднейшими открытиями и работами; а так как при этом практических занятий для студентов того времени, кроме анатомических упражнений на трупах клинических осмотров, не полагалось, то не было ни места, ни поводов к более тесному сближению и обмену мыслей между преподавателем и слушателями, и последние были почти исключительно приурочены к изучению этих сухих профессорских тетрадок.

Объем биографии не позволяет нам дольше останавливаться на отрицательных сторонах тогдашнего преподавания, и мы спешим упомянуть о положительных и воздать должную и благодарную память тем профессорам, которые в то неблагоприятное время сумели не профанировать науки и с несокрушаемым рвением заботились о насаждении истинных знаний среди молодежи. Хотя медицинский факультет Московского университета, пользовавшегося тогда репутацией лучшего русского университета, не мог указать в своем составе на таких блестящих преподавателей, какими были на других факультетах Грановский, Кудрявцев, Соловьев, Рулье и другие, но и на нем было несколько таких, преподавание и личное влияние которых имело для Боткина благотворные последствия, укрепив в нем любовь к медицине; между ними самым даровитым и самым популярным среди студентов был Ф. И. Иноземцев, профессор факультетской клиники и оперативной хирургии, а потому о нем следует сказать несколько слов. Иноземцеву было тогда за 50 лет, и, несмотря на расшатанное здоровье, он был еще чрезвычайно жив, энергичен и деятелен, очень требователен и к себе, и к слушателям и, имея огромную частную практику в городе, никогда из-за нее не пропускал своих клинических лекций, что в то время среди клинических преподавателей составляло большую заслугу. В нем, кроме редкой даровитости и любви к науке, были и все другие качества, необходимые для образцового наставника: хорошая школа, обширный запас знаний, тонко выработанная наблюдательность, которую он особенно старался развивать и в студентах. Последние его очень любили, хотя горячность его нередко доходила до того, что, вспылив у постели больного на студента, он топал ногами, кричал на него, осыпая выражениями вроде: «ротозей», «ворона», «вы смотрите в книгу, а видите фигу» и т. п.; но никто на него и не думал обижаться, зная редкую доброту его сердца, его чисто родительскую нежность к студентам и искреннее желание быть им полезным, что он доказывал постоянно и словом, и делом. Студенты высоко ценили Иноземцева и как профессора, несмотря на то, что его взгляды на свойства болезней и их лечение отличались самой странной оригинальностью: он утверждал, что с 40-х годов XIX века характер болезней совершенно изменился, – этот genius morborum,[1] как он выражался, прежде был воспалительным и требовал для борьбы с ним постоянных кровопусканий и «прохлаждающего» метода лечения (соленых, слабительных, селитры и т. п.); но затем, по личным наблюдениям профессора, характер этот быстро заменился преобладанием явлений раздражения узловатой нервной системы, выражавшимся почти исключительно катарами желудка, – и соответственно этой перемене потребовались и совсем другие лекарства. Таким специфическим лекарством в глазах Иноземцева была микстура из нашатыря с рвотным камнем, и она имела такое универсальное применение в клинике, что заготовлялась тут же сиделками в больших количествах, так как все хирургические больные, не исключая и травматиков, тотчас по поступлении в клинику обречены были глотать нашатырную микстуру до операции, или для устранения существующего уже нервного раздражения узловатой системы, или для предотвращения его в послеоперационный период. Теорию свою Иноземцев фанатично проповедовал слушателям и заставлял их всех болезненные явления выводить из нее; молодежь прекрасно изучила этот конек своего профессора и при всей неполноте своего тогдашнего образования подсмеивалась между собой над эксцентричностью теории, но все это не мешало ей считать Иноземцева лучшим своим наставником за другие его выдающиеся качества как преподавателя.

Кроме него, хорошими профессорами признавались: физиолог И. Т. Глебов, излагавший свой предмет талантливо и добросовестно; молодой и вполне научно «свежий» акушер В. И. Кох; а также профессор Н. Э. Лясковский, читавший фармакогнозию и фармацию. И хотя эти последние предметы имеют второстепенное значение в медицине, но сам Лясковский был хороший химик, выделялся среди профессоров симпатичным отношением к молодежи и редкой доступностью, так что студенты часто прибегали к нему за разъяснением различных вопросов, связанных с весьма неудовлетворительным преподаванием химии.

С. П. Боткин на обходе в клинике. 80-е годы.

Что же касается преподавания внутренних болезней, то клиника 4-го курса находилась в таких руках, что никак не могла содействовать увлечению Боткина этой специальностью; заведовал ею знаменитый московский практик и врач с несомненно большими дарованиями А. И. Овер, но он до того отдался весь частной практике, что его появления в клинике были большой редкостью и сюрпризом; о его даровитости, знаниях и практическом врачебном искусстве студенты знали только по слухам о городской его славе, ибо те шесть – восемь лекций, которые он читал им на своем изящном латинском языке в течение восьмимесячного курса, были слишком случайны и несистематичны, чтобы принести слушателям хотя бы небольшую пользу.