|

| ||||||||||||

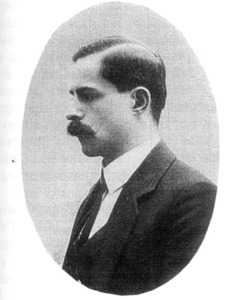

Дмитрий Саввич Недович (25 июня 1889, Кузнецово, Вологодская губерния — 16 августа 1947, Москва) — российский и советский филолог, антиковед, искусствовед и переводчик сербского происхождения, профессор МГУ.

Родился в имении Кузнецово около Вологды в семье горного инженера и надворного советника Саввы Недовича и Елизаветы Юльевны (урождённой Зубовой), теософа, художницы и поэтессы.

В 1908 году, по окончании гимназии, поступил на историко-филологический факультет Московского университета, где изучал античное искусство, древнегреческую и древнеримскую скульптуру под руководством Ивана Цветаева. Окончил университет с дипломом первой степени в 1912 году. С 1916 года — приват-доцент, с 1919 года — профессор кафедры истории и теории искусства историко-филологического факультета, а также профессор Московского археологического института (кафедра греко-скифской археологии), с 1921 года — профессор той же кафедры на факультете общественных наук, с 1925 года — на этнологическом факультете. Заведующий античным отделом созданного Цветаевым Музея изящных искусств при МГУ (1917—1922). В 1922—1925 действительный член Института археологии и искусствознания.

С 1922 года — действительный член Государственной Академии художественных наук (ГАХН). Был одним из инициаторов её создания. В программной книге «Задачи искусствоведения. Вопросы теории пространственных искусств» критиковал общее искусствознание за излишнюю абстрактность и попытался создать концепцию художественных наук, в центре которых находится художественное произведение во всём многообразии его отношений с творцом и зрителем (читателем, слушателем), наук ищущих путь к природе искусства и приближающихся к самому искусству.

Писал и переводил стихи, наиболее издаваемым в его поэтическом наследии стал перевод первой половины «Сатир» Ювенала.

В 1930 году подвергся репрессиям, был отчислен из Академии по сокращению штатов с формулировкой: «…проявил себя на научном поприще как идеалист, а на общественном — как лицо, чуждое социалистическому строительству». Однако смог остаться в Москве, несколько раз меняя место работы. Преподавал историю пространственных искусств в студии Григория Рошаля на Мосфильме. Во второй половине 30-х гг. — начальник кафедры иностранных языков Военно-юридической академии Красной Армии. В 1941 году вновь получает звание профессора кафедры истории искусств Московского архитектурного института. В 1941—1943 годах вместе с академией был в эвакуации в Ташкенте.

По воспоминаниям Н. Д. Недовича работал экономистом в Моссовете, Главном экономическом управлении ВСНХ СССР, Союзлесе, Узбекторге, Горнаркомснабе и Мособлисполкоме, исполнял обязанности ученого секретаря НТК асбестообрабатывающей промышленности.

В 1944 году арестован и до конца жизни находился в заключении. В 1956 году реабилитирован.

Д. С. Недович был одним из последних розенкрейцеров в России, о встрече с ним в Бутырской тюрьме в 1946 году пишет Лев Копелев в книге «Хранить вечно».