|

| ||||||||||||

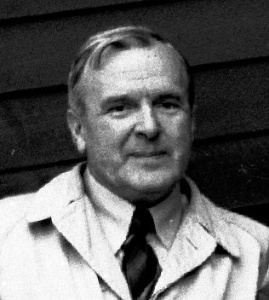

Корне́лий Люциа́нович Зели́нский (6 (18) января 1896 — 25 февраля 1970) — советский литературовед, литературный критик, член СП СССР (1934), доктор филологических наук (1964). Родители: отец — Люциан Теофилович Зелинский (1870—1941), из старинного польского дворянского рода (документированного с начала XVIII века). В качестве инженера-теплотехника участвовал в строительстве Ливадийского дворца. После революции остался в России и в советское время строил здание Совета Труда и Обороны (ныне Госдумы) в Охотном ряду,[1] работал в Мосстрое и в строительном отделе НКВД. Мать — Елизавета Николаевна Киселева (1869—1945), учительница русского языка и литературы, впоследствии домохозяйка.[2] Младший брат Вячеслав (1900 года рождения) умер в 1936 году. Младшая сестра Тамара (1898—1965), вдова расстрелянного в 1937 году сотрудника Н.С Хрущёва М. С. Танина, узница ГУЛАГа, провела 8 лет в АЛЖИРе (Акмолинском лагере жён изменников родины) и смогла вернуться домой только через семнадцать лет, после реабилитации её и мужа в 1954 году.

В 1915 году Корнелий Зелинский окончил 6-ю московскую гимназию. В том же году поступил в Московский университет на философское отделение историко-филологического факультета, где учился у таких известных философов как Г. Г. Шпет и И. А. Ильин, и которое успешно окончил в 1918 году. По окончании университета отправился к отцу в Кронштадт,[2] где начал редактировать и печататься в газете «Кронштадтские известия». В 1919—1920 годах работал на Украине, в Киеве, затем в Харькове как военный корреспондент (преимущественно на Южном фронте), в газетах РОСТА (Российское телеграфное агентство), (УКРОСТА) вместе с поэтом-акмеистом Владимиром Нарбутом. О нём Зелинский написал в своих воспоминаниях, изданных в год реабилитации Нарбута (1959)[4]. Некоторые исследователи[5] полагают, что именно в это время состоялся дебют Зелинского как литературного критика в литературно-художественной газете «Новый мир», которую редактировал Нарбут, впоследствии репрессированный и расстрелянный в 1938 году. По окончании гражданской войны работал в Совнаркоме УССР в качестве редактора секретно-информационного отдела, а затем секретаря Малого Совнаркома УССР.[2] Спустя два года переехал в Москву (1923), где принимал деятельное участие в литературной жизни как критик[6].

В круг его знакомых входили В. Маяковский, Вс. Иванов, Л. Леонов, С. Есенин, И. Сельвинский.

Работал корреспондентом «Известий» в Париже, литературным помощником посла СССР Х. Раковского (1926).

К. Л. Зелинский — один из основателей (совместно с И. Л. Сельвинским), главный теоретик и литературный критик группы конструктивистов, в которую входили также Б. Агапов, В. Инбер, И. А. Аксенов, Е. Габрилович, В. Луговской, Э. Багрицкий, Н. Панов (Туманный), А. Квятковский[7]. В статьях «Конструктивизм и поэзия», «Госплан литературы», «Конструктивизм и социализм», в книге «Поэзия как смысл» и других работах 1924—1929 годов (см. библиографию) К.Зелинский сформулировал принципы и развил теоретические основы литературного конструктивизма.

Явление конструктивизма им понималось шире, чем просто литературное направление. Оно трактовалось как настроение времени, переходного к социализму. «Это стиль эпохи, её формирующий принцип, который мы найдем во всех странах нашей планеты, где есть человеческая культура, связанная теми или иными путями с культурой мировой»[8]. По его мнению развитие техники меняет и подчиняет человеческую природу, позволяя на единицу силы производить всё большее действие («грузофикация»). Литературный конструктивизм призван осуществлять «грузофикацию» культуры и прежде всего — поэзию, нагружая каждое поэтическое слово всё большим смыслом. Особое значение придавалось «смысловой доминанте» — теме произведения, которому должны подчиняться все его компоненты. Это понимание принципов художественного творчества было раскрыто в книге «Поэзия как смысл» (1929), где логический смысл произведения трактовался уже как формальный элемент (произведение как конструкция), что сближает этот взгляд с формалистическим подходом к литературе; в серии литературно-критических портретов творчество поэтов В. Инбер, Э. Багрицкого, В. Луговского, И. Сельвинского рассматривалось под углом практического воплощения идей литературного конструктивизма в поэзии. С ужесточением идеологического контроля со стороны партии и роспуске большинства литературных объединений Зелинский был вынужден выступить с критикой этого направления (статья «Конец конструктивизма», 1930).

К. Л. Зелинский был одним из участников встречи советских писателей с членами правительства, состоявшейся 26 октября 1932 года в Москве на квартире Горького с участием Сталина, Молотова, Кагановича, Ворошилова и Постышева. Обсуждались вопросы, связанные с созданием творческого союза советских писателей. Об этом он — единственный из многочисленных присутствовавших — оставил подробные записи.

В предвоенные годы Зелинский содействовал изданию посмертного сборника новелл А. С. Грина, для которого написал предисловие. Выражение «Гринландия», впервые там появившееся, используется до сих пор[10]. Зелинский — один из авторов книги «Канал имени Сталина» (1934). Начиная с этого времени, в течение двадцати лет (1934—1955) он устранился от активного участия в литературной деятельности, не выпуская книг и ограничиваясь лишь рецензиями и небольшими статьями в периодике. В 1940 году в числе других рецензентов написал для издательства Гослитиздат критический отзыв на предложенную М. Цветаевой к изданию книгу её стихов, большей части написанных в эмиграции, охарактеризовав её как «формализм». Книга не была напечатана, что разрушило надежды Цветаевой начать полноценно печататься после её возвращения в СССР.

Во время ташкентской эвакуации Корнелий Зелинский вместе с Александром Тихоновым занялся изданием единственного за долгие годы небольшого сборника стихов «Анна Ахматова, Избранное, Стихи»[11]. Правда работа над сборником и предисловием к нему проходила негладко: Зелинский не всегда был согласен с подборкой стихов, он настаивал на включении ряда стихотворений патриотического звучания («Лондонцам», «Путем всея земли», «Но я предупреждаю»). По мнению Л.Чуковской, которая участвовала в составлении подборки стихов, автором вступительной статьи к сборнику за подписью Зелинского была она сама. (См. «Ташкентские тетради») [12]. Окончательное одобрение переработанного сборника и разрешение на его публикацию необходимо было получать на самом верху, поэтому Зелинский ездил в Москву на прием к тогдашнему начальнику Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Г.Ф.Александрову и смог такое разрешение получить. (См. там же [12]) Издание было опубликовано в Ташкенте с большими задержками и трудностями только лишь в мае 1943 года.

Зелинский близко знал А. А. Фадеева и его семью, в конце сороковых — начале пятидесятых годов работал над неизданной впоследствии книгой о нём под названием «Советский писатель». В урезанном виде она вышла как «А. А. Фадеев» в 1956 году. Воспоминания о драматических событиях последних лет жизни Фадеева под рабочим названием «В июне 1954 года» были опубликованы лишь в 1989 году.

По рекомендации А. М. Горького Зелинский начал заниматься развитием национальных литератур народов, вошедших в состав СССР. В 1950-е годы играл ведущую роль в научном изучении украинской, латвийской, литовской и других литератур. Им написаны книги «Литературы народов СССР» (1959), «Октябрь и национальные литературы» (1967). В сферу его литературных интересов входили также советские и зарубежные писатели: М. Горький, А. Толстой, М. Шагинян, П. Васильев, Д. Гулиа, Джамбул, Р. Роллан, Сальваторе Квазимодо и другие.

Благодаря его многолетним усилиям и неоднократным обращениям к А.Фадееву, К. Федину, М. Шолохову, Н. Тихонову и другим влиятельным советским писателям, а также в отдел культуры ЦК КПСС был снят двадцатилетний (с 1934 года) и крайне редко нарушавшийся фактический запрет на публикацию книг Сергея Есенина. В 1953 году стихи поэта были изданы в Малой серии библиотеки поэта, с 1955 года большими тиражами, с переизданиями — двухтомник (совместно с П. И. Чагиным). В 1961 году было издано пятитомное собрание сочинений поэта (тираж 500 000!) со вступительной статьёй К. Зелинского. Под его руководством и деятельном участии было начато научное изучение и обобщение творчества поэта.

В период 1948—1969 годов (с перерывами) К. Л. Зелинский — старший научный сотрудник института мировой литературы им. А. М. Горького. Участвовал в травле Бориса Пастернака, выступив резко критически на известном заседании Союза писателей 31 октября 1958 года, о чем потом горько сожалел (см.автобиографию «На литературной дороге»). В 1968 году в личном письме поддержал Открытое письмо А. И. Солженицына съезду писателей об отмене цензуры (см. об этом письмо К. А. Федину от 12 марта 1968 года).

Зелинскому принадлежат критические обзоры и статьи по общим вопросам советского литературоведения и эстетики («О лирике», 1946; «Камо грядеши», 1960; «Парадокс о критике (К спорам о жанре)», 1961; «Литература и человек будущего», 1962). Многолетний (1957—1970) член редколлегии журнала «Вопросы литературы».

В 1960 году опубликовал книгу «На рубеже двух эпох. Литературные встречи 1917—1920 годов», затем она была продолжена в книге воспоминаний «В изменяющемся мире» (1969).

Награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

| Название книги | Оценка | Cтатус | Дата добавления | Жанр | Стр./Год/Язык | Серия | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 (0) | 16.06.2017, 17:08 | 1497629313 | Лирика, Поэзия | 0/-/RU | 1497629369 | ||||

| 0 (0) | 05.02.2009, 00:00 | 1233792000 | Публицистика | 5/-/RU | 1598461785 |